El origen de los Sasanidas

www.imperiobizantino.com/sasanidas.htm

El imperio Sasánida

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:

Irán e Iraq

TERRITORIO:

Tribus de origen persa, clanes tribales

LENGUAJE:

Lengua persa, indoeuropeos

EL IMPERIO SASANIDA

El Imperio sasánida (en persa medio ![]() , Erānshahr o Iranshæhr, “Dominios de los iranios” en español ) es el nombre que recibe el Segundo Imperio persa durante su cuarta dinastía irania (226-651). La dinastía Sasánida fue fundada por Ardachir I tras derrocar al último rey arsácida, Artabán IV de Partia,

, Erānshahr o Iranshæhr, “Dominios de los iranios” en español ) es el nombre que recibe el Segundo Imperio persa durante su cuarta dinastía irania (226-651). La dinastía Sasánida fue fundada por Ardachir I tras derrocar al último rey arsácida, Artabán IV de Partia,

Artabán IV (163 - 227) fue el último rey de los partos, de la dinastía arsácida, titulado, como se hacía tradicionalmente en Persia, como Rey de reyes.

Era hijo de Volageso V, a quien sucedió en 213 tras luchar contra su propio hermano, Volageso VI. Su madre, Kujisuni era una princesa de la Iberia del Cáucaso.

Se enfrentó al Imperio romano, logrando vencer a las tropas de los emperadores Caracalla y Macrino. Pero en 224 Ardachir I, un gobernador de Fars (actual Irán), se rebeló contra el poderío parto y logró derrotarle en la batalla de Hormizdagán, poniendo punto final al imperio que había reinado en la zona durante más de cuatrocientos años, e instaurando el nuevo Imperio sasánida. Un usurpador, Artavasdes, intentó continuar el reinado de los partos, pero apenas sobrevivió un año más.

La tradición cuenta que una hija suya, Ziyanak, se casó con Ardacher, dando legitimidad a la nueva dinastía sasánida.

El fin de este Imperio ocurrio cuando el último Shahanshah (Rey de reyes) sasánida Yazdgerd III (632-651) perdió una prolongada guerra de 14 años contra el primero de los califatos islámicos.

Ardachir I

EL TERRITORIO DEL IMPERIO SASANIDA

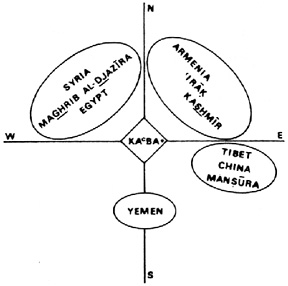

El territorio del Imperio persa sasánida comprendía los actuales países de Irán, Iraq, Armenia, Afganistán y partes del este de Turquía y Siria, además de parte de Pakistán, el Cáucaso, Asia Central y Arabia. Además, durante el gobierno de Cosroes II (590-628), se anexionaron al imperio los territorios de los actuales Egipto, Israel, Jordania, Líbano y los Territorios Palestinos, llegando a ejercer un “protectorado” sobre territorios actualmente correspondientes a Omán y Yemen.

El periodo Sasánida, que comprende todo el periodo final de la antigüedad clásica e incluso le sobrevive unos siglos, se considera uno de los periodos históricos más importantes e influyentes de la historia de Irán. En muchos aspectos, el periodo Sasánida alcanzó los mayores logros de la cultura persa, y constituyó el último gran imperio iranio antes de la conquista islámica de Persia y la adopción del Islam como religión en todo el territorio. Persia tuvo una importante influencia sobre la civilización romana. Esta influencia cultural se extendió mucho más allá de los territorios fronterizos de ambos imperios, llegando hasta la Europa occidental,[3] África, China e India, y jugó un papel fundamental en la formación del arte medieval europeo y asiático. Esta influencia llegó también hasta el incipiente mundo islámico. La cultura aristocrática y exclusiva de la dinastía sasánida transformó la conquista islámica de Irán en un ‘renacimiento’ persa. Gran parte de lo que posteriormente sería conocido como ‘cultura islámica’ (arquitectura, escritura y otras habilidades) fueron adoptadas por el amplio mundo islámico a partir de los persas sasánidas.

EL ORIGEN DE LOS SASANIDAS

Las informaciones acerca del origen de esta dinastía, tal y como sucede con los relatos sobre los primeros movimientos de los Aqueménidas y de los Partos Arsácidas, están entrelazadas con leyendas. La versión más famosa la narra el gran poeta persa Firdusi: Sasán era el nombre de un humilde pastor que cuidaba los rebaños de Papak, soberano de la ciudad de Istakhr, en la provincia de Fars –la antigua Persia-. Sasán descendía en línea directa de los Aqueménidas, que habían mostrado el poder de los persas a todo el mundo conocido hasta entonces. Un día, Papak tuvo un sueño profético: sería justamente un hijo de Sasán, su pastor, quien restauraría el antiguo poder de los reyes persas. Confiando ciegamente en su sueño, ciertamente fruto de la voluntad divina, Papak dio a su propia hija como esposa a Sasán, y de esta pareja precisamente nació Ardashir, el restaurador del Imperio.

Otra versión, narrada por historiadores árabes y griegos, relata que Sasán fue un pequeño señor de Fars, que Papak era su hijo y Ardashir su nieto. Lo cierto es que los vínculos de parentesco y de descendencia entre estas tres figuras siguen siendo bastante oscuros; generalmente Sasán es designado en las inscripciones como señor, Papak como rey y Ardashir como rey de reyes (shah-an-shah).

Arco del Palacio de Cosroes I en Ctesifonte, al sur de Bagdad,Iraq

Ardahir

Sa sabe que después de su ascensión al trono de Persia (Fars), hacia el año 209 d.C., Ardashir conquistó Kerman, Isfahan y, finalmente, el reino de Elymais. Para entonces había amasado suficientes riquezas como para fundar una ciudad en Gur, la actual Firuzabad, en donde construyó una recia fortaleza en lo alto de una montaña y un magnifico palacio.

Iwan del palacio de Ardachir en Firuzabad

Pero, aunque la batalla de Hormizdegan tuvo como resultado la derrota y muerte del rey de Partia, no acabó con la resistencia de los antiguos territorios partos. Algunas grandes familias feudales se sometieron, pero otras no. Finalmente, Ardashir consiguió derrotar a todos sus oponentes, excepto al rey arsácida de Armenia. No conocemos el alcance completo de las conquistas de Ardashir, pero ciertamente en el este controló el oasis de Merv, nombrando gobernador a un miembro de su familia, y también pudo haber conquistado a los kushanas. Según fuentes romanas, el propósito de Ardashir era establecer de nuevo el imperio aqueménida: “alardeaba de que reconquistaría todo lo que habían tenido los antiguos persas, llegando hasta el mar de Grecia, proclamando que tenía derecho a ello como herencia de sus antepasados” (Dion Casio). Este deseo, mantenido durante los 400 años de gobierno sasánida, no solo fue causa frecuente de guerras sino que, cuando finamente se consiguió en el siglo VII, produjo una extensión excesiva y la rápida caída del imperio.

Primero Ardashir desafió a los romanos, hacia finales de la década de 220, y salió inicialmente victorioso. Dion lo vio así: “El peligro no está en las consecuencias que él pueda acarrear, sino en que el estado de nuestros ejércitos es tal, que parte de las tropas se pasan a su lado y otros soldados no quieren defenderse. Están sumergidos en tal desenfreno, libertinaje y falta de disciplina, que los de Mesopotamia incluso se atrevieron a matar a su comandante”.

En el año 230 Ardashir sitió Nisibis (Nusaybin) y sus fuerzas hicieron incursiones penetrando profundamente en la provincia de Siria. Una iniciativa romana de paz no llegó a buen fin y los romanos contraatacaron en 232, con un éxito suficiente como para celebrar un triunfo en Roma. Ardashir volvió al frente de Mesopotamia a finales de la década de 230 y consiguió tomar Carras y Nisibis hacia el 238. También tomó y saqueó Hatra, que había resistido los asedios de Trajano, Septimio Severo y uno suyo anterior.

Después del saqueo, Hatra fue abandonada y el papel de los príncipes de Hatrene como “señores del desierto” pasó a la dinastía Lakhmida de Hira, vasalla de los Sasánidas.

————

La dinastía sasánida fue establecida por Ardacher I (226-241), descendiente de una línea de sacerdotes de la diosa Anahita en Istakhr, en la provincia persa de Fars, quienes a principios del siglo III habían accedido al gobierno de la provincia. El padre de Ardacher, de nombre Papag (también conocido como ‘Papak’ o ‘Babak’) era en principio el gobernante de un pequeño pueblo llamado Kheir, pero en el año 205 depuso al último rey de los Bazrangi, Gocihr (gobernante local que actuaba como cliente de los arsácidas), proclamándose como nuevo gobernante. Su madre, Rodhagh, era la hija del gobernador provincial de Peris. El fundador epónimo de la línea dinástica fue el abuelo paterno de Ardacher I, llamado Sasán, gran sacerdote del templo de Anahita.

Moneda de Ardachir I.

Los esfuerzos de Pabag en conseguir el poder de la provincia escaparon a la atención del emperador arsácida Artabán IV de Partia, que en aquellos días se encontraba envuelto en una confrontación dinástica con su hermano Vologases VI en Mesopotamia. Aprovechando la oportunidad que estas circunstancias le ofrecían, Pabag y su primogénito Sapor trataron de expandir su poder sobre toda Persia. Los acontecimientos que siguieron a esto son de dudoso origen, debido a lo incompleto de las fuentes, pero se cree que tras la muerte de Pabhag sobre el año 220, Ardacher, que era entonces gobernador de Darabgird, se vio envuelto en una disputa por el poder con su hermano mayor Sapor. Las fuentes nos dicen que en el 222 Sapor murió al derrumbarse el edificio donde iba a reunirse con su hermano.[8]

En ese momento, Ardacher trasladó su capital aún más al sur de Persis, fundando una ciudad en Ardashir-Khwarrah (antiguamente conocida como Gur y actualmente Firuzabad). La ciudad, ubicada entre altas montañas, era fácilmente defendible gracias a sus estrechos accesos, y se convirtió en el centro del poder sasánida. Esta ciudad estaba además rodeada por una alta muralla circular, copiada probablemente de la de Darabgid. Al norte de la ciudad se construyó un gran palacio del cual aún se conservan algunos restos.

Tras establecer su dominio sobre Persis, Ardachir I extendió rápidamente su territorio, exigiendo la lealtad de los príncipes locales de Fars y obteniendo el control sobre las provincias vecinas de Kermán, Isfahán, Susiana y Menese (la actual Kuwait). Esta rápida expansión llamó la atención de Artabán IV (216-224), del cual Ardachir era vasallo.

Inicialmente, Artabán ordenó al gobernador del Juzestán marchar contra Ardacher en el año 224, pero el enfrentamiento concluyó con una importante victoria de Ardachir. Posteriormente fue el mismo Artabán quien organizó una segunda campaña contra Ardachir, y ambos ejércitos se enfrentaron en Hormizdeghan, donde Artabán IV resultó muerto.

Ardacher marchó entonces para invadir las provincias occidentales del difunto Imperio Arsácida. En el año 226 era coronado en Ctesifonte como único gobernante de Persia y comenzó a utilizar el título de Shahanshah (Rey de reyes), terminando con cuatro siglos de imperio parto y dando inicio a otros cuatro siglos de gobierno sasánida.

Durante los años siguientes, y tras algunas rebeliones locales a lo largo del Imperio, Ardacher I trató de expandir aún más su nuevo Imperio hacia el este y noroeste, conquistando las provincias de Sistán, Gorgon, Jorasán, Margiana (en la actual Turkmenistán), Balj y Corasmia. Además, anexionó Bahrain y Mosul a las posesiones sasánidas. Posteriores inscripciones sasánidas afirman también la sumisión de los reinos de Kushan, Turán y Mekrán a Ardacher, aunque basándose en las pruebas numismáticas es más probable que estos reinos fueran sometidos por el hijo de Ardacher, Sapor I. al oeste, los asaltos contra Hatra, Armenia y Adiabene tuvieron un menor éxito.

Gordiano III, emperador romano derrotado en Siria por Sapor I.

El hijo de Ardachir, Sapor I (241-272), continuó la expansión iniciada por su padre, conquistando Bactria y Kushan, al tiempo que lideraba numerosas campañas contra Roma.

La leyenda que le hace hijo de una princesa arsacida (Ziyanak Arhakuni) no es histórica.

Sapor I en una moneda

Penetrando profundamente en territorio romano, Sapor I conquistó Antioquía, en Siria (253 ó 256), y derrotó finalmente a los emperadores romanos Gordiano III (238-244), a Filipo el Árabe (244-249) y a Valeriano (253-260). Este último fue hecho prisionero en el 259 tras la Batalla de Edesa, una tremenda hecatombe sin parangón en la historia romana.[9] Sapor I conmemoró su victoria encargando la talla de los impresionantes relieves de Nakhsh-i-Rostam o Naqsh-e Rostam, así como una monumental inscripción en persa y griego en las proximidades de Persépolis. Entre 260 y 263, Sapor perdió algunos de los territorios recientemente conquistados a manos de Odenato, aliado de Roma.

Moneda de Sapor I.

Sapor I tenía un intensivo plan de desarrollo. Fundó un importante número de ciudades, habitadas algunas de ellas por emigrantes procedentes de territorio romano. Entre estos inmigrantes se incluían cristianos y judaístas, que podían ejercer su fe libremente bajo el gobierno sasánida. En el aspecto religioso Sapor favoreció particularmente el maniqueísmo; protegió a Mani y envió misioneros maniqueístas por doquier. Así mismo, Sapor trabó amistad con un rabino judaísta babilonio llamado Shmuel, una amistad que fue ventajosa para la comunidad judaísta, ya que les dio un respiro frente a las opresivas leyes dictadas hasta entonces contra ella.

Posteriores reyes invirtieron la política de tolerancia religiosa de Sapor. Su propio sucesor, Bahram I (273-276), persigió a Mani y sus seguidores. Mani fue encarcelado y Bahram I ordenó su ejecución, aunque según la leyenda, murió en prisión mientras esperaba ser ejecutado.

Bahram II (276-293) continuó la política religiosa de su padre. Fue un gobernante débil que perdió numerosas provincias occidentales a manos del emperador romano Caro (282-283). Durante su reinado, la mayor parte de Armenia, que había permanecido en manos persas durante medio siglo pasaron a control de Diocleciano (284-305).

Tras el breve reinado de Bahram III en 293, Narsés (293-302) se embarcó en una nueva guerra contra Roma. Tras el éxito inicial obtenido contra el futuro emperador romano Galerio (305-311) cerca de Callinicum, sobre el Éufrates en 296, Narsés fue derrotado en una emboscada mientras se encontraba con su harén en Armenia el año 297. En el tratado que concluyó esta guerra, los sasánidas cedieron todas las tierras al oeste del Tigris y acordaron no interferir en los asuntos de Armenia y Georgia.

Después de esta aplastante derrota, Narsés abdicó en 301, muriendo un año más tarde. El hijo de Narsés, Ormuz II (302-309), asumió entonces el trono. Aunque suprimió las revueltas en Sistán y Kushan, Ormuz II fue otro monarca débil e incapaz de controlar a los nobles. Hormizd fue asesinado el año 309 por unos beduinos mientras cazaba.

La primera edad de oro (309-379) [editar]

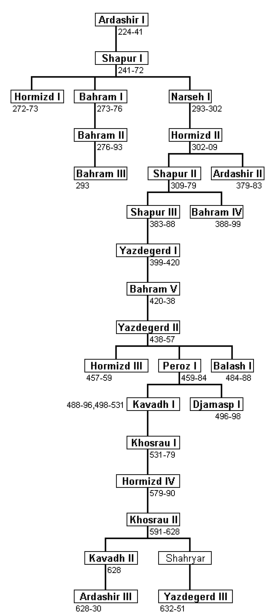

Árbol genealógico de los reyes sasánidas de Persia. Los nombres están en grafía persa en lugar de la griega habitual. Así, Hormizd corresponde a Ormuz, Shapur a Sapor y Khosrau a Cosroes. Algunos reyes no están representados, bien porque no pertenecían a la dinastía sasánida, bien porque se desconoce su filiación.

La muerte de Ormuz II dio inicio a una serie de incursiones de los árabes desde el sur, atacando algunas de las ciudades meridionales del Imperio e incluso entrando en la provincia de Fars, cuna de los reyes sasánidas. Mientras tanto, los nobles persas asesinaron al primogénito de Ormuz II, cegaron a su segundo hijo y encarcelaron al tercero (quien posteriormente huyó a territorio romano). El trono fue reservado para el hijo no nacido de una de las viudas de Ormuz II.

Se dice que Sapor II (309-379) podría haber sido el único rey de la historia coronado antes de nacer. De hecho, colocaron la corona sobre el vientre de su madre. este niño, llamado Sapor, nació por lo tanto siendo ya rey. Durante su juventud, el Imperio estuvo controlado por su madre y los nobles. Al alcanzar Sapor II la edad adulta, asumió el poder y demostró con rapidez que era un gobernante activo y capaz.

En primer lugar, Sapor II llevó a su pequeño aunque disciplinado ejército a luchar contra los árabes, derrotándoles y asegurando las áreas meridionales del Imperio. Tras esto comenzó su primera campaña contra los romanos en el oeste, donde obtuvo algunos éxitos iniciales. Tras el asedio de Singara, sin embargo, tuvo que detener sus conquistas por culpa de las incursiones nómadas a lo largo de las fronteras orientales del Imperio. Estas incursiones pusieron en peligro Transoxiana, una zona estretégica y vital para el control de la Ruta de la seda. Además, las fuerzas de Sapor II eran insuficientes para conservar todo el territorio conquistado en el oeste; por lo tanto, Sapor firmó un tratado de paz con Constantino II (353-361) por el que ambas partes se comprometían a no atacar el territorio del otro durante un periodo limitado de tiempo.

Hecho esto, Sapor II marchó al este hacia Transoxiana, al encuentro de los nómadas orientales. Aplastó a las tribus de Asia Central y anexionó el área como una nueva provincia. tras la victoria siguió la expansión cultural, y el arte sasánida penetró en Turquestán, llegando incluso hasta China. Sapor II, junto al rey nómada Grumbates, inició una nueva campaña contra los romanos en el 359, y esta vez acompañado por todo su poderío militar y el apoyo de los nómadas. fue una campaña tremendamente exitosa en la que un total de cinco provincias romanas pasaron a manos persas.

Sapor II siguió una rígida política religiosa. Durante su reinado se completaron los Avesta, los textos sagrados del zoroastrismo, mientras se castigaba la herejía y la apostasía y se perseguía de nuevo a los cristianos y también a los judaístas (estas persecuciones anticristianas y también antijudaístas fueron parte de una reacción contra la cristianización y legalización del judaísmo dentro del imperio Romano efectuada por Constantino I el Grande (324-337). Pero sin embargo Sapor II (al igual que Sapor I) fue un monarca amistoso con los judíos étnicos (quienes vivieron en relativa libertad y obtuvieron muchas ventajas durante este período).

A la muerte de Sapor II, el Imperio persa era más fuerte que nunca, habiendo pacificado a sus enemigos del este y con Armenia bajo control persa.

Época intermedia [editar]

Desde la muerte de Sapor II y hasta la primera coronación de Kavad I, Persia disfrutó de una relativa estabilidad, con sólo algunas guerras contra el Imperio bizantino. A lo largo de esta época, la política religiosa del Imperio sasánida cambió radicalmente de un rey a otro. Con la excepción de una serie de monarcas débiles, el sistema administrativo establecido por Sapor II permaneció fuerte, y el Imperio siguió funcionando con normalidad.

Sapor II dejó a su muerte en 379 el poderoso Imperio persa a su hermanastro Ardacher II (379-383), hijo de Vahram de Kushan, y posteriormente heredaría su hijo Sapor III (383-388). Ninguno de ellos demostró tener el talento de su insigne predecesor.

Ardacher II, quien fue elevado al poder por ser hermanastro del emperador, fracasó al tratar de ocupar el hueco dejado por éste, siendo lo más célebre de su reinado la construcción de una nueva capital en Taq-I Bustán, y Sapor III tenía un carácter demasiado débil como para alcanzar grandes logros.

Bahram IV (388-399), aunque fue un monarca más activo que su padre, tampoco supo proporcionar al imperio logros de importancia. Durante este tiempo, Armenia fue dividida por un tratado entre los imperios romano y sasánida. Los sasánidas restablecieron su dominio sobre la mayor parte de Armenia, mientras los bizantinos obtuvieron una pequeña porción del occiedente de Armenia.

Al hijo de Barham IV, Yazdegerd I (399-421) se le compara con frecuencia con Constantino I. Como él, fue un personaje fuerte, tanto física como diplomáticamente. Como su contraparte romana, Yazdegerd I uso el poder de una forma oportunista. Al igual que Constantino el Grande, Yazdegerd practicó la tolerancia religiosa y dio libertad al auge de las religiones minoritarias. Detuvo la persecución contra los cristianos, castigando a los nobles y sacerdotes que les persiguieran. Su reino abarcó una época de relativa paz. Hizo la paz con los romanos e incluso tuvo al joven Teodosio II (408-450) bajo su custodia. También se casó con una princesa judía, quien le dio un hijo llamado Narsi.

A Yazdegerd I le sucedió su hijo Bahram V (421-428), que es uno de los reyes sasánidas mejor conocidos, y héroe de numerosos mitos. Estos mitos persistieron incluso después de la destrucción del Imperio sasánida por los árabes. Bahram V, obtuvo la corona tras la repentina muerte (o asesinato) de su padre Yazdegerd I, y ello con la oposición de la nobleza del reino, que contaba con la ayuda de Al-Mundhir, de la dinastía árabe (lajmida) de al-Hirah. La madre de Bahram V era Soshandukht, hija de exiliados judíos.

En el año 427, Bahram V aplastó la invasión de los nómadas heftalitas en el este, extendiendo su influencia por Asia Central, donde su retrato sobrevivió durante siglos en las monedas de Bujará (la actual Uzbekistán). Bahram V depuso también el reino vasallo de la Armenia persa, convirtiendo la región en otra provincia.

Bahram V es un referente en la tradición persa, que relata muchas historias sobre su valor y belleza, de sus victorias sobre romanos, turcos, hindúes y etíopes axumitas, y sobre sus aventuras en la caza y el amor. Se le llamó Bahram-e Gur (Gur significa en persa onagro), por su amor a la caza y en particular a la caza del onagro. Bahram V es el paradigma de un rey en la cúspide de una edad de oro. Obtuvo su corona disputándola a su hermano, y aunque pasó bastante tiempo combatiendo a sus enemigos exteriores, prefería estar de caza y organizando fiestas en la corte con su famoso grupo de damas y cortesanas. Personalizaba la prosperidad real. Durante su reinado se escribieron las mejores obras de la literatura sasánida, se compusieron notables obras musicales y deportes como el polo se convirtieron en el pasatiempo real, una tradición que continúa todavía en muchos reinos.

Yazdegerd II (438-457), hijo de Bahram V, fue un gobernante justo y moderado, aunque en contraste con Yazdegerd I, practicó una política religiosa represiva con las minorías, especialmente con los cristianos.

Al inicio de su reinado, Yazdegerd II reunió un ejército integrado por varias naciones, incluyendo a sus aliados hindús, y atacó al Imperio romano de Oriente, que estaba construyendo fortificaciones en territorio persa, cerca de Carrae (una estratagema usada por los romanos para lanzar expediciones desde ellas). Los persas tomaron a los romanos por sorpresa, y de no haber sido por una fuerte inundación, Yazdegerd podría haberse internado mucho más en territorio romano. El emperador bizantino Teodosio II pidió la paz enviando a su comandante a negociar al campamento de Yazdegerd. En 441, ambos imperios se comprometían a no construir más fortificaciones en la frontera. Sin embargo, Yazdegerd II estaba en mejor situación que los bizantinos para negociar, y si no exigió más concesiones se debió a las incursiones de los kidaritas en Partia y Corasmia. Reunió sus fuerzas en Neishabur en 443, lanzando una prolongada campaña contra los kidaritas. Finalmente, y tras algunas batallas, aplastó a los kidaritas, expulsándoles más allá del río Oxus en 450.

Durante su campaña en el este, Yazdegerd II empezó a sospechar de los cristianos que componían su ejército, lo que hizo que fueran expulsados tanto del ejército como del gobierno. Entonces comenzó una persecución contra los cristianos y, en menor medida, también contra los judaístas. Para restablecer el zoroastrismo en Armenia, aplastó un levantamiento de cristianos armenios en la Batalla de Vartanantz, en 451. Sin embargo, los armenios siguieron siendo mayoritariamente cristianos. En sus últimos años, se enfrentaría de nuevo con los kidaritas, hasta que murió en 457.

Hormizd III (457-459), el hijo menor de Yazdegerd II, ascendió entonces al trono. Durante su corto reinado luchó continuamente contra su hermano mayor Peroz, que tenía el apoyo de la nobleza, y contra los heftalitas en Bactriana. Finalmente fue asesinado en 459 por su hermano.

A principios del siglo V, los heftalitas (hunos blancos), junto con otros grupos nómadas, atacaron Persia. Al principio, Bahram V y Yazdegerd II infligieron decisivas derrotas a estos grupos, haciéndoles retroceder hacia el este. Los hunos volvieron a finales del siglo V y derrotaron a Peroz I (457-484) en el año 483. Tras esta victoria, los hunos invadieron y saquearon partes del este de Persia durante dos años, e incluso recaudaron fuertes impuestos durante varios años más tras estos saqueos.

Los ataques hunos trajeron inestabilidad y caos al reino. Peroz I intentó de nuevo expulsar a los heptalitas, pero en el camino hacia Herat, él y su ejército fueron emboscados por los hunos en el desierto. Peroz I fue asesinado, y su ejército destruido. Tras esta victoria, los heftalitas avanzaron hacia la ciudad de Herat, convirtiendo el imperio persa en un caos.

Un noble persa de la antigua familia de Karen: Zarmihr (o Sokhra), restauró un poco el orden. Elevó a Balash, uno de los hermanos de Peroz I al trono, a pesar de que la amenaza de los hunos persistió hasta el reinado de Cosroes I Anusarvan.

Balash I (484-488) fue un monarca suave y generoso, que hizo concesiones a los cristianos, aunque no tomó medidas contra los enemigos del Imperio, en especial contra los hunos blancos. Tras un reinado de cuatro años, Balash fue cegado y depuesto, y su sobrino Kavadh I fue elevado al trono.

Kavadh I (488-531) fue un gobernante enérgico y reformista. Dio su apoyo a la secta comunista fundada por Mazdak, hijo de Bamdad, quien propugnaba que los ricos debían compartir sus mujeres y propiedades con los pobres.[10] La intención de Kavadh era, por supuesto. terminar con la influencia de los magnates y de la emergente aristocracia. Estas reformas llevaron a su derrocamiento y su encarcelación en el “Castillo del olvido”, en Susa, y su hermano menor, Djamasp fue elevado al trono en 496. Sin embargo, Kavadh escapó de prisión en 498 y encontró refugio junto al rey de los hunos blancos.

Djamasp (o Ŷamasp, 496-498) se instaló en el trono sasánida tras el derrocamiento de Kavadh I por miembros de la nobleza. Djamasp fue un buen rey que redujo los impuestos para favorecer a los campesinos y los pobres. También profesó cierta simpatía por la secta de los Mazdakitas, simpatías que a su hermano le habían costado el trono y la libertad. Su reinado duró poco, ya que su hermano Kavadh regresó al frente de un gran ejército cedido por el rey de los heftalitas. Los leales a Djamasp depusieron sus armas y restauraron en el trono sasánida a Kavadh I. No se vuelve a mencionar en las fuentes a Djamasp tras la restauración de su hermano, aunque se presume que fue bien tratado en la corte de Kavadh I.

La segunda edad de oro (498-622) [editar]

La segunda edad de oro comenzó tras el inicio del segundo reinado de Kavadh I. Con el apoyo de los heftalitas, Kavadh lanzó una campaña contra los romanos. En el año 502 tomó Teodosiópolis (Erzurum), en Armenia. En 503 tomó Amida (Diarbekir), junto al Tigris. En 505, una invasión de Armenia por parte de los hunos occidentales desde el Cáucaso dio lugar a un armisticio. Durante este armisticio, los romanos pagaron tributo a los persas por el mantenimiento de las fortificaciones en el Cáucaso. En el año 525, Kavadh acabó con las revueltas producidas en Lazica (al sudoeste de Georgia), y volvió a capturar Georgia. Su ejército, con ayuda de los árabes nestorianos lakhmidas , de Hira una reino vasallo de los sasánidas, derrotó al ejército bizantino comandado por el famoso general de Justiniano llamado Belisario en dos ocasiones: una en el año 530, en la Batalla de Nísibis, y otra en el 531, en la Batalla de Callinicum. aunque no podía librarse del yugo de los heftalitas, Kavadh consiguió restablecer el orden dentro del Imperio y llevar a cabo exitosas campañas contra los romanos, fundar muchas ciudades, algunas de las cuales adoptaron su nombre, y comenzó a regular los impuestos.

Tras Kavadh I, su hijo Cosroes I, también llamado Kusro I Anosharvan, (Alma inmortal),[11] que gobernó entre 531 y 579, ascendió al trono de Persia. Es el más famoso de los reyes sasánidas. Cosroes I se hizo famoso por sus reformas en el aparato de gobierno sasánida. En ellas introdujo un sistema racional de impuestos basado en la inspección de las posesiones en tierras, labor iniciada por su padre, y también trató por todos los medios de incrementar la beneficencia y los ingresos de su Imperio. Los anteriores grandes señores feudales equipaban sus propios ejércitos, a sus seguidores y criados. Cosroes I desarrolló una nueva fuerza de dekhans o “caballeros”, pagados y equipados por el gobierno central. Acercó al ejército y a la burocracia hacia el poder central, alejándolos de la influencia de los señores locales.

A pesar de que el emperador bizantino Justiniano I (527-565) había pagado la suma de 440.000 piezas de oro para mantener la paz, en 540 Cosroes I rompìó la “paz eterna” firmada en 532 e invadió Siria, donde capturó y saqueó la ciudad de Antioquía. Durante su camino de regreso, recaudó dinero de diferentes ciudades bizantinas.

En 565 murió Justiniano I, siendo sucedido en el trono bizantino por Justino II (656-578), quien decidió dejar de pagar a los cabecillas árabes para impedir que siguieran efectuando incursiones en territorio bizantino en Siria. Un año antes, el gobernador sasánida de Armenia, de la familia Suren, había construido un templo consagrado al fuego en Dvin, cerca de la moderna Yereván, matando además a un influyente miembro de la familia Mamikonia, lo que provocó una revuelta que condujo a la masacre del gobernador persa y toda su guardia en 571. Justino II se aprovechó de la revuelta en Armenia para terminar con los pagos anuales a Khosrau I por la defensa de los pasos del Cáucaso. Los armenios fueron recibidos como aliados y se envió un ejército al territorio persa que asedió Nísibis en 572. Sin embargo, las discrepancias entre los generales bizantinos no sólo llevó al abandono del asedio, sino que además el ejército bizantino fue asediado a su vez en la ciudad de Dara, que finalmente fue tomada por los persas.

Posteriormente el ejército persa saqueó Siria, provocando una nueva petición de paz por parte de Justino II. La rebeliíon armenia terminó con una amnistía general otorgada por Cosroes I, que devolvió a Armenia al control sasánida.

Sobre el 570, Ma al-Karib, hermanastro del rey de Yemen, pidió la intervención de Cosroes I en su país contra la intervención del reino cristiano de Etiopía, enviando Cosroes I una flota y un pequeño ejército bajo el mando de un comandante llamado Vahriz a las cercanías de la actual Adén que marchó contra la capital del país, Sanaa, la cual ocuparon. Saif, hijo de Mard-Karib, que había acompañado a la expedición, se convirtió en rey entre 575 y 577. Además, los sasánidas establecieron una base en el sur de Arabia para controlar el comercio marítimo con el este. Posteriormente, los reinos del sur de Arabia renunciaron al vasallaje que les ataba con los sasánidas, y hubo de enviarse una nueva expedición persa en el 598 que consiguió anexionarse el sur de Arabia como otra provincia del Imperio. Estas provincias se conservaron hasta la problemática época que siguió a la muerte de Cosroes II.

El reinado de Cosroes contempló el auge de los dighans (literalmente, “señores de las villas”), la pequeña nobleza terrateniente, que constituyeron el esqueleto de lo que luego se convirtió en la administración provincial sasánida y el sistema de recaudación de impuestos. Cosroes I fue un gran constructor que embelleció su capital, fundando nuevos barrios y construyendo nuevos edificios. Reconstruyó los canales y repuso las granjas destruidas en las guerras. También construyó poderosas fortificaciones en los pasos, y emplazó a ciertas tribus en pueblos cuidadosamente seleccionados de las fronteras para que hicieran de guardianes contra posibles invasiones. Fue un monarca tolerante con todas las religiones, a pesar de decretar la oficialidad del zoroastrismo para todo el estado. Tampoco pareció molestarse cuando uno de sus hijos se convirtió al cristianismo.

Tras Cosroes I, Ormuz IV (579-590) tomó el trono. Ormuz IV fue un gobernante enérgico que mantuvo la prosperidad iniciada por sus predecesores. Durante el reinado de su sucesor, Cosroes II (590-628), la revuelta del general Bahram Chobin (proclamado como Bahram VI en oposición al monarca oficial) provocó una breve crisis en el reino, aunque Cosroes II consiguió restablecer su control sobre el Imperio. Además, y aprovechando la guerra civil que sacudía al Imperio bizantino, lanzó una invasión a gran escala. El sueño sasánida de restablecer el dominio persa sobre Armenia estuvo cerca de cumplirse cuando cayeron Damasco y Jerusalén. Egipto cayó poco después. en 626, Cosroes II sitió Constantinopla con la ayuda de fuerzas eslavas y ávaras, sólo para contemplar, como otros antes y después también lo harían, las inexpugnables murallas de la capital bizantina.

Esta importante expansión vino acompañada de un período igualmente brillante del arte persa, de la música y de la arquitectura.

Decadencia y caída (622-651) [editar]

Aunque muy exitosa, la campaña de Cosroes II se realizó a costa de una importantísima presión fiscal. El emperador bizantino Heraclio (610-641) contraatacó con un movimiento táctico, abandonando su sitiada capital y navegando hasta el Mar Negro para atacar Persia desde la retaguardia. Mientras tanto, la mutua desconfianza entre Cosroes II y su general Shahrbaraz, agravadas por las cartas falsas que agentes bizantinos hicieron llegar hasta el general persa, y donde supuestamente Cosroes II planeaba su ejecución, hicieron que Shahbaraz permaneciera neutral durante este periodo crítico. Persia perdió el apoyo de uno de sus mayores ejércitos y de uno de sus mejores generales. Para mayor infortunio de Cosroes, Shanin, el otro gran sostén del ejército sasánida, que había conquistado el Cáucaso y Anatolia, murió de forma repentina, lo que acabó de desequilibrar la balanza en favor de los bizantinos.

Heraclio, con ayuda de los kázaros y otras tropas turcas, aprovechó la ausencia de Shanin y Shabaraz para obtener varias victorias devastadoras contra el estado sasánida, debilitado por quince años de guerras.

La campaña de Heraclio culminó el la Batalla de Nínive, donde los bizantinos (ya sin la ayuda de los kázaros, que habían abandonado a Heraclio) derrotaron al ejército persa comandado por Rhahzadh. Entonces Heraclio marchó hacia Mesopotamia y el oeste de Persia, saqueando Takht-e Soleiman y el palacio de Dastugerd, donde recibió noticias del asesinato de Cosroes II.

Tras el asesinato de Cosroes II en 628 se produjo el caos y la guerra civil. Durante un período de cuatro años (628-632) se sucedieron entre doce y catorce soberanos/as, incluyendo dos hijas de Cosroes II y el mismo general Shahbaraz. El Imperio sasánida se debilitó considerablemente. El poder central pasó a manos de los generales. Pasaron muchos años hasta la aparición de un rey fuerte, y desde entonces, el Imperio no volvió a recuperarse por completo.

En la primavera de 632, un nieto de Cosroes II, Yezdegard III, quien había vivido escondido, ascendió al trono y fue el último soberano sasánida. Aquel mismo año, los primeros escuadrones árabes efectuaron incursiones en territorio persa. Los años de guerra habían agotado tanto a los bizantinos como a los persas. Los sasánidas se encontraban aún más debilitados por el declive económico, los altos impuestos, los problemas religiosos, la rígida estratificación social, el creciente poder de los terratenientes y los sucesivos cambios de gobierno, factores todos ellos que facilitaron la invasión árabe.

En realidad, los sasánidas nunca opusieron una verdadera resistencia a la presión ejercida por los primeros ejércitos árabes. Yezdegard III era sólo un muchacho a merced de sus consejeros, e incapaz de unir a un vasto país reducido a un grupo de pequeños reinos feudales, a pesar de que los bizantinos, sometidos a similar presión por parte de los árabes, ya no constituían una amenaza. El primer encuentro entre los sasánidas y los musulmanes árabes se produjo en la Batalla del Puente de 634, que se saldó con una victoria persa que, sin embargo, no detuvo la conquista árabe. Estos reaparecieron poco después, comandados por el gran estratega Khalid ibn Walid, uno de los antiguos compañeros de Mahoma y líder del ejército árabe.[12]

Bajo el mando del califa Omar ibn al-Khattab, un ejército musulmán derrotó al más numeroso ejército persa liderado por el general Rostam Farrokhzad en las llanuras de al-Qadisiyyah en 637, asediando luego Ctesifonte, que terminó cayendo tras un prolongado sitio. Yazdegard huyó entonces hacia el este, dejando tras de sí la mayor parte del enorme tesoro del Imperio.

Es presumible que, de no haberse encontrado el Imperio sasánida exhausto, dividido y sin un gobierno eficiente en el momento de la invasión árabe, la caballería asawara persa habría podido derrotarles con toda seguridad. Sin embargo, las fuerzas persas nunca llegaron a unirse a tiempo, y se movían bajo el vacío de poder imperante. el resultado de esta debacle fue la conquista islámica. Cierto número de gobernadores sasánidas intentaron combinar sus fuerzas para hacer retroceder a los invasores, pero estos esfuerzos resultaron baldíos debido a la falta de una autoridad central, y los gobernadores fueron derrotados en la Batalla de Nihawand. A partir de entonces, el Imperio, con sus estructuras de mando militar inexistentes, sus tropas diezmadas, con sus recursos económicos destruidos y la casta de caballeros asawara desaparecida, se mostraba indefenso ante su invasor.

Al tener noticias de las derrotas en Nihawand y en Al-Qadisiyyah, Istijerdes tercero/Yezdegard III, con la mayor parte de la nobleza persa, huyó aún más hacia el noreste (huyendo de provincia en provincia de lo que quedaba de su antiguo imperio), a la provincia de Jorasán. Yezdegard fue asesinado por un molinero en Merv (Sogdiana), a finales del 651, mientras el resto de los nobles se asentaban en Asia Central (principalmente en Corasmia), donde contribuyeron en gran medida a la difusión de la cultura persa y su lengua en aquella región, estableciendo la primera dinastía nativa iraní: la dinastía samánida, que resucitó las tradiciones y la cultura sasánida tras la invasión del islam.

La abrupta caída del Imperio sasánida se completó en un periodo de cinco años, y la mayor parte de su territorio fue absorbido en el califato islámico de los omeyas. Sin embargo, muchas ciudades iraníes resistieron, luchando contra los invasores en multitud de ocasiones. La población aceptó el islam, una religión cuyo mensaje basado en la igualdad y la justicia, por lo que la población lo aceptó sin remordimiento al compararlo con el despotismo de del reyes que gobernaban Persia. Los árabes respetaron la cultura persa y tradujeron muchos de sus libros al árabe.

Gobierno [editar]

Los sasánidas establecieron su imperio cubriendo aproximadamente el mismo territorio de los aqueménidas, con capital en Ctesifonte, en la provincia de Khvarvaran. Los gobernantes sasánidas adoptaron el título de Shahanshah (rey de reyes), convirtiéndose a un tiempo en señores supremos y en guardianes del fuego sagrado, símbolo de la religión nacional. Esta simbología se muestra en las monedas sasánidas, donde el monarca reinante, con su corona y los atributos de su cargo, aparece en una de las caras mientras ocupa el reverso de la moneda la llama sagrada. Las reinas sasánidas tenían el título de Banebshenan barebshen (reina de reinas).

A menor escala, el territorio era gobernado por gobernadores pertenecientes a la familia real sasánida, conocidos como Shahrdar (شهردار), bajo la supervisión directa del Shahanshah. El gobierno sasánida se caracterizaba por una considerable centralización, por sus ambiciosos planes urbanísticos, el desarrollo de la agricultura y la investigación tecnológica. A las órdenes del rey, una poderosa burocracia se encargaba de la mayor parte de los asuntos del gobierno. La cabeza de esta burocracia y vice-canciller era el “Vuzorg (Bozorg) Farmadar” (بزرگ فرمادار). Dentro de este aparato burocrático, los sacerdotes zoroastrianos eran inmensamente poderosos. La cabeza de la clase sacerdotal era el Mobadan (موبدان), quien junto con el comandante en jefe, el Iran (Eran) Spahbod (ايران سپهد) y el jefe del sindicato de comerciantes, “Ho Tokhshan Bod” (هوتوخشان بد), que era también ministro de agricultura “Vastrioshansalar” (واستریوشانسالار) y jefe de los granjeros eran los hombres más poderosos del estado sasánida, sólo por debajo del emperador.

Los monarcas sasánidas actuaban frecuentemente como asesores de sus ministros, los cuales componían un consejo de estado. El historiador musulmán Masudi alababa la “excelente administración de los reyes sasánidas, su ordenada política, el cuidado de sus súbditos y la prosperidad de sus dominios”.

En tiempos normales, el cargo imperial era hereditario, aunque podía ser transmitido por el rey a un hijo menor. En dos momentos de su historia, el poder supremo estuvo en manos de sendas reinas. Cuando no existía un heredero directo disponible, los nobles y prelados elegían a un gobernante, aunque esta elección estaba restringida a los miembros de la familia real.

La nobleza sasánida era una mezcla de los antiguos clanes partos, las familias aristocráticas persas y las familias nobles de los territorios súbditos del Imperio. Tras la disolución de la dinastía parta surgieron muchas familias nobles, al tiempo que los que una vez fueron los siete clanes partos dominantes conservaban una gran improtancia social. En al corte de Ardacher I, las viejas familias arsácidas de Suen-Pahlav y Karen-Pahlav, junto con numerosas familias persas, los Varazes y Andiganos, ostentaban puestos de gran honor. El sucesor de Ardacher, Sapor I, utilizó como símbolo el blasón de Gondophar (un círculo rodeado por un creciente), que podría indicar la relación de este monarca a través de su madre con la casa de Suran-Pahlav.

Por regla general, las familias de clase más alta (Bozorgan), ostentaban los cargos de mayor poder en la administración imperial, incluyendo a los gobernadores de las provincias fronterizas (Marzban, مرزبان). La mayor parte de estos cargos eran patrimoniales, y en muchos casos eran heredados dentro de la misma familia durante generaciones. A los Marzban de más veteranía se les permitía tener un trono de plata, mientras a los de las provincias de mayor importancia estratégica como el Cáucaso se les permitía un trono de oro. Durante las campañas militares, los Marzban podían actuar como mariscales de campo, mientras los menos numerosos Spahbods podían comandar los ejércitos.

Culturalmente, los sasánidas implementaron un sistema de estratificación social. Este sistema tenía su base en el zoroastrismo, establecido como la religión oficial del estado. El resto de las religiones fueron tratadas con bastante tolerancia (aunque este punto es objeto de encendidas discusiones). Los emperadores sasánidas buscaron de forma consciente resucitar las tradiciones persas, tratando de borrar la influencia cultural griega.

El ejército sasánida [editar]

La columna vertebral del ejército persa (Spah) en la época sasánida estaba compuesta por la caballería pesada, evolucionada desde la época de los partos: los caballeros savaranos. Esta fuerza de caballería, compuesta por la élite de la nobleza, entrenada desde su juventud para el servicio militar, estaba apoyada por la caballería ligera, la infantería y los arqueros. Las tácticas sasánidas se centraban en la distracción y debilitamiento del enemigo mediante el uso de los arqueros, montados o a pie, para así permitir a los savaranos maximizar el poder de su carga.[13]

Al contrario que sus predecesores partos, los sasánidas desarrollaron técnicas avanzadas de asedio. Este desarrollo le proporcionó ventaja en sus conflictos con Roma; una ventaja basada en la capacidad de asediar ciudades y puestos fortificados. Inversamente, también desarrollaron técnicas para defender sus propias ciudades de un ataque. El ejército sasánida era famoso por su caballería pesada, heredada del anterior ejército parto, aunque mucho más avanzada y letal. El historiador griego Amiano Marcelino describió a la caballería de Sapor II, manifestando su alto nivel de equipamiento:

La cantidad de dinero necesaria para mantener a un guerrero de la casta Asawara hacía necesario que estos dispusieran de tierras, y en efecto, los caballeros savaranos (asawara) las obtuvieron de la corona. A cambio, fueron los más notables defensores de la corona en tiempos de guerra.

Conflictos [editar]

Los sasánidas, al igual que los partos, mantuvieron una constante hostilidad contra el Imperio romano. Tras la división del Imperio romano en el 395, el Imperio romano de Oriente, con capital en Constantinopla, reemplazó al Imperio romano como principal enemigo de Persia. Las hostilidades entre ambos imperios se hicieron aún más frecuentes. Los sasánidas, al igual que los romanos, estaban en constante conflicto con los reinos vecinos y con las hordas nómadas. A pesar de que el peligro de las incursiones nómadas nunca llegó a ser completamente resuelto, los sasánidas tuvieron con éstas más éxito del que tuvieron en su lucha contra los romanos, ya que su política militar estuvo más centrada en la coordinación de las campañas contra el peligro nómada.

En el oeste, el territorio sasánida lindaba con el extenso y estable Imperio romano, pero en el este sus vecinos más cercanos eran el Imperio Kushān y tribus nómadas, como los hunos blancos. La construcción de fortificaciones como Tus Citadel o la ciudad de Nishapur, convertida posteriormente en centro de estudios y comercio, ayudaron a defender las provincias orientales de los ataques.

Al sur, en Arabia central, las tribus beduinas incursionaban de forma ocasional en el Imperio sasánida. El reino de Al-Hirah, vasallo del Imperio sasánida, fue establecido a modo de estado tapón entre el territorio del Imperio y las tribus beduinas. La disolución del reino de Al-Hirah por Cosroes II en 602 contribuyó en gran medida a la derrota sasánida frente a los beduinos árabes al final de ese mismo siglo. Estas derrotas resultaron en la anexión del Imperio sasánida por las tribus beduinas bajo la bandera del Islam.

Al norte, los jázaros y otras tribus turcas asaltaban con frecuencia las provincias septentrionales del imperio. Estas tribus saquearon el territorio de los medos en 634. Poco más tarde, el ejército persa les derrotó y expulsó. Los sasánidas construyeron numerosas fortificaciones en la región del Cáucaso para detener estos ataques.

Interacciones con Oriente

Relaciones con China

Como sus predecesores partos, el Imperio sasánida emprendió una relación exterior muy activa con China, y los embajadores persas viajaban con frecuencia a China. Los documentos chinos dan cuenta de trece embajadas sasánidas enviadas a China. Comercialmente, el comercio terrestre y marítimo con China fue importante tanto para los sasánidas como para los chinos. Al sur de China se ha encontrado una gran cantidad de monedas sasánidas, confirmando este comercio marítimo.

En diferentes ocasiones, los reyes sasánidas enviaron a sus más dotados músicos y bailarines a la corte imperial china. Ambos imperios se beneficiaron del comercio a lo largo de la ruta de la seda, compartiendo un interés común en preservar y proteger este comercio. Cooperaron en la custodia de las rutas comerciales a través de Asia Central, y ambos construyeron puestos avanzados en las áreas fronterizas para mantener a las caravanas a salvo de las tribus nómadas y los bandidos.

Políticamente, se conocen los esfuerzos de sasánidas y chinos por forjar alianzas contra sus enemigos comunes: los heptalitas. Dado el creciente control de Asia Central por parte de los nómadas de origen turco, también se produjo una colaboración entrre China y el Imperio sasánida para rechazar los avances turcos.

Tras la invasión del Imperio por los árabes musulmanes, Peroz, hijo de Yazdegard III, escapó junto con algunos nobles persas y se refugió en la corte imperial china. Piroz y su hijo Narseh obtuvieron títulos de nobleza en la corte china. Al menos en dos ocasiones, la última probablemente en 670, fueron enviadas tropas chinas al mando de Peroz para restaurarle en el trono sasánida, con resultados mediocres. Uno de estos intentos concluyó con un corto periodo de gobierno de Peroz en Sistán, del que se conserva un escaso registro numismático. Narseh alcanzó más tarde el cargo de comandante de la guardia imperial china, y sus descendientes vivieron en China como respetados príncipes.

Expansión a la India [editar]

Tras haber asegurado Irán y sus regiones vecinas bajo el gobierno de Ardacher I, el segundo emperador, Sapor I (240-270), extendió su autoridad más aún al este, dentro de lo que hoy es Pakistán y la parte noroccidental de la India. Los anteriormente autónomos Kushans se vieron obligados a aceptar su soberanía. A pesar de que el Imperio Kushan estaba en decadencia hacia el fin del siglo III para ser reemplazado por el Imperio Gupta en el siglo IV, está claro que la influencia sasánida siguió siendo relevante en la parte noroccidental de la India durante este periodo.

Persia y el noroeste indio entablaron un intercambio cultural y político durante este periodo, y ciertas prácticas sasánidas se extendieron dentro del territorio Kushan. En particular, la influencia sasánida se dejó notar en su concepto de realeza, sobre todo en el comercio de la plata y los textiles. Este intercambio cultural no incluyó sin embargo las prácticas religiosas sasánidas o su actitud hacia los kushan. Mientras los sasánidas siempre tuvieron un concepto religioso ligado a la política proselitista estatal, y esporádicamente perseguían o forzabanb la conversión de las minorías religiosas, los kushan eran más partidarios de la tolerancia religiosa.

También tuvieron lugar durante este periodo intercambios culturales de menor nivel entre la India y Persia. Por ejemplo, los persas importaron el juego del ajedrez, cambiando el nombre del juego de chaturanga a shatreng; a cambio, los persas introdujeron el Backgammon en la India.

Durante el reinado de Cosroes I se llevaron a Persia numerosos libros indios, siendo traducidos al Pahlevi, el idioma del Imperio sasánida. Algunos de estos volúmenes fueron luego incorporados a la literatura del mundo islámico. Un ejemplo notable de este tráfico literario fue la traducción del Panchatantra indio por uno de los ministros de Cosroes, Burzoe. Esta traducción, conocida como el Kelileh va Demmeh, llegó con posterioridad a Arabia y Europa. Los detalles del viaje legendario de Burzoe a la India y su atrevida adquisición del Panchatantra se describe con todo detalle en la obra de Ferdowsi Shahnameh.

La sociedad iraní bajo el gobierno sasánida

La sociedad y la civilización propiciada por los sasánidas fue de las más florecientes de su tiempo. En su ámbito geográfico sólo rivalizaba con la sociedad bizantina. La importancia de los intercambios científicos e intelectuales entre ambos imperios es un ejemplo de competición y cooperación de estas cunas de civilizaciones.

La diferencia fundamental entre la sociedad parta y la sasánida fue el énfasis que la última puso en conseguir un gobierno centralizado y carismático. En la teoría social sasánida, la sociedad ideal era aquella que podía mantener la estabilidad y la justicia, y el instrumento necesario para ello era una monarquía fuerte.

La sociedad sasánida era tremendamente compleja, con sistemas de organización separados gobernando numerosos grupos diferentes a lo largo del Imperio. Los historiadores consideran que la sociedad estaba dividida en cuatro clases: la sacerdotal (Atorbanan, en persa: آتروبانان), los guerreros (Arteshtaran, en persa: ارتشتاران), los escribas (Debiran, en persa: دبيران) y los plebeyos o campesinos (Vasteryoshan-Hootkheshan, en persa: هوتخشان-واستريوشان). Como centro del sistema de castas sasánida se encontraba el Shahansha, gobernando sobre todos los nobles. Las princesas reales, los pequeños mandatarios, los grandes terratenientes y los sacerdotes constituían un estamento privilegiado, y se les conocía como Bozorgan (بزرگان) o nobles. Al parecer, era un sistema social bastante rígido.

La pertenencia a una clase social se basaba en el nacimiento, si bien era posible de forma excepcional que una persona cambiara de clase al obtener ciertos méritos. La función del rey era asegurarse de que cada clase se mantuviera dentro de sus propios límites, es decir, que los fuertes no oprimieran a los débiles, y los débiles no derrocaran a los fuertes. Mantener este equilibrio social era la esencia de la justicia del rey, y de esta justicia dependía la glorificación de la figura del monarca sobre las otras clases.

A un nivel más bajo, la sociedad sasánida estaba dividida entre los Azatan u hombres libres (آزادان) y la masa de campesinado de origen no ario. Los azatan formaban una amplia aristocracia de administradores de bajo nivel que vivían principalmente en pequeñas propiedades, guardando celosamente su estatus de descendientres de los antiguos conquistadores arios. Militarmente, los azatan constituían la columna vertebral de la caballería sasánida.

Arte, ciencia y literatura [editar]

Los reyes sasánidas fueron mecenas de las letras y la filosofía. Cósroes I dispuso de los trabajos de Platón y Aristóteles traducidos al Pahlevi y que se enseñaban en Gundishapur, e incluso él mismo los leyó. Durante su reinado fueron compilados gran cantidad de anales históricos, de los cuales sólo se conserva el Karnamak-i Artaxshir-i Papakan (Los hechos de Ardacher), una mezcla de historia y romance que sirvió como base para la épica nacional iraní, el Shahnama. Cuando Justiniano I cerró las escuelas de Atenas, siete de sus profesores huyeron a Persia y encontraron refugio en la corte de Cósroes. Con el tiempo, sintieron nostalgia de su tierra, y en los tratados de 533 entre Justiniano y el rey sasánida se estipuló que se permitiera a los sabios griegos regresar a su tierra libres de cualquier persecución.

Bajo Cósroes I, el colegio de Gundishapur, fundado en el siglo IV, se convirtió en “el mayor centro intelectual del mundo”, acudiendo a él estudiantes y maestros de todas las partes del mundo. Incluso los cristianos nestorianistas fueron recibidos en Gundishapur, aportando las traducciones al sirio de los trabajos griegos sobre medicina y filosofía. También acudieron a Gundishapur los neoplatónicos, quienes plantaron la semilla del misticismo sufí, así como los eruditos de la India, Persia, Siria y Grecia, que se mezclaron para dar lugar al una floreciente escuela de medicina.

Artísticamente, el periodo sasánida fue testigo de los mayores avances de la civilización persa, gran parte de los cuales se fundieron con lo que se conoció como cultura islámica, incluyendo la arquitectura y la literatura. En su punto álgido, el Imperio sasánida se etandía desde Siria hasta el norte de la India, pero su influencia llegó mucho más allá de sus límites políticos. Se han hallado motivos sasánidas en el arte de Asia Central y China, en el Imperio bizantino, e incluso en la Francia merovingia. Sin embargo, el verdadero heredero del arte sasánida fue el arte islámico, que asimiló sus conceptos y al mismo tiempo, les insufló nueva vida y un vigor renovado. Como expresa el historiador americano Will Durant:

Los relieves sasánidas de Taq-e Bostan y Naqsh-e Rustam fueron en su origen policromadas, al igual que gran parte de los palacios, aunque sólo se conservan trazas de aquellos colores. La literatura, en cambio, deja claro que la pintura fue un arfte floreciente en la época sasánida. Se sabe que el profeta Mani fundó una escuela de pintura; Firdowsi cuenta cómo los magnates persas adornaban sus mansiones con pinturas de los héroes iraníes, y el poeta al-Buhnturi describe los murales del palacio de Ctesiphon. A la muerte de los reyes sasánidas, los mejores pintores del momento eran convocados para pintar un retrato del difunto rey para la colección del tesoro real.

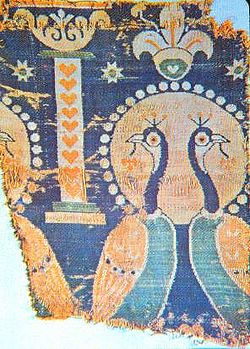

Pieza textil sasánida del siglo IV.

La pintura, escultura, alfarería y otras formas de decoración compartieron sus diseños con el arte textil sasánida. Sedas, bordados, brocados, damasquinados, tapices, tapicerías, doseles, techados y alfombras se tejían con paciencia servil por manos maestras, y eran introducidas en tintes calientes de amarillo, azul y verde. Casi cada persa, exceptuando los campesinos y los sacerdotes, aspiraban a vertir por encima de los de su clase. Los regalos se hacían frecuentemente en forma de suntuosas prendas de vestir, y las alfombras de vistosos colores eran señal de riqueza en el este desde los días de los asirios.

Las dos docenas de tejidos sasánidas que escaparon a la acción del tiempo están entre las fabricaciones humanas más valoradas. Incluso en su tiempo, el textil sasánida era admirado e imitado desde Egipto al lejano oriente, y durante las cruzadas, estos productos paganos eran apreciados para vestir las reliquias de los santos cristianos. Cuando Heraclio capturó el palacio de Khosru Parvez en Dastagird, los delicados bordados y las inmensas alfombras estaban entre sus más preciados despojos. Era famosa la “alfombra de invierno”, también conocida como “la primavera de Cósroes” (قالى بهارستان) o Khosru Anushirvan, diseñada para hacerle olvidar el invierno con sus escenas primaverales y veraniegas: flores y frutos hechos con rubíes y diamantes, además de caminos de plata y arroyos de perlas trazados sobre un fondo de oro. Harun al-Rashid se mostraba orgulloso sobre su espaciosa alfombra sasánida, intrincadamente labrada con joyas. Los persas incluso escibieron poemas de amor acerca de sus alfombras.

La influencia de los tejidos sasánidas, además de impregnar al arte textil del Imperio bizantino, se extendió tras la caída del Imperio a manos musulmanas por todos los dominios árabes, llegando hasta Al-Andalus, en el extremo oriental de estos dominios.[14]

Los estudios sobre los restos muestran que los reyes sasánidas utilizaron alrededor de cien tipos de coronas. Las diferentes coronas sasánidas muestran la situación cultural, económica, social e histórica de cada periodo. También muestran el carácter de cada rey. Los diferentes símbolos y signos sobre las coronas, la luna, las estrellas, el águila y la mano nos ilustran acerca de las creencias religiosas de sus propietarios.

La dinastía sasánida, al igual que la aqueménida, se originó en la provincia de Persis (Fars). Los sasánidas se veían a sí mismos como sucesores de los aqueménidas tras el interludio de dominio helenístico y parto, y estaban convencidos de que su destino último era restaurar la grandeza de Persia.

Al revivir las glorias del pasado aqueménida, los sasánidas no fueron unos meros imitadores. El arte de este periodo revela una asombrosa virilidad, anticipándose en ciertos aspectos a las aspectos claves del arte islámico. El arte sasánida combinaba elementos del arte tradicional persa con elementos e influencias helenísticas. La conquista de Persia por Alejandro el Grande inició la expansión del arte helenístico en asia occidental. Aunque el este aceptó estas influencias artísticas de forma externa, nunca asimiló realmente al espíritu de las mismas. Incluso en el periodo parto, el arte helenístico era interpretado libremente por los pueblos del cercano oriente. Así, el periodo sasánida fue una reacción contra estas formas artísticas. El arte sasánida resucitó formas y tradiciones nativas de Persia, y ya en el periodo islámico, estas formas alcanzaron las costas del Mediterráneo. Según Fergusson:

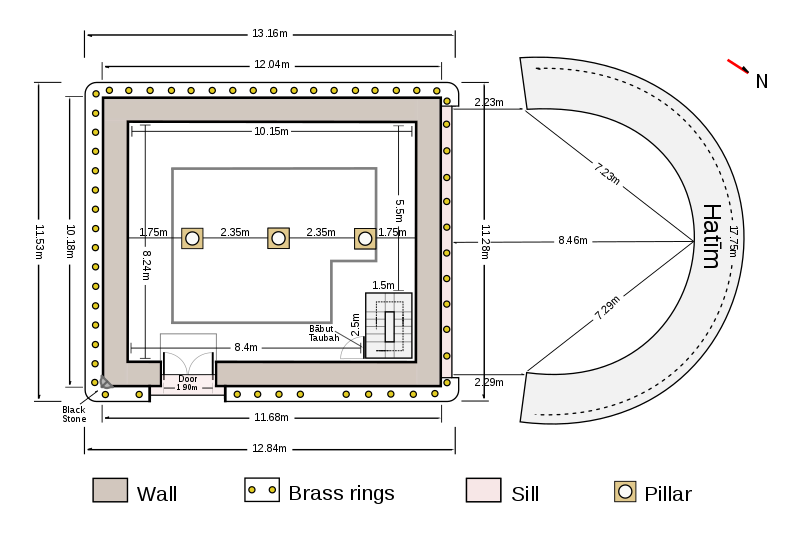

Los palacios supervivientes ilustran el esplendor en el que vivían los monarcas sasánidas. Sirvan como ejemplo los palacios de Firouzabad y Bishapur en Fars y en la capital del Imperio en Ctesiphon, en la provincia de Khvarvaran, en Iraq. Además de las tradiciones locales, la arquitectura parta ejerció también influencia sobre las características de la arquitectura sasánida. Ambas se caracterizan por las bóvedas de medio cañón, introducidas durante el periodo parto. En el periodo sasánida, éstas alcanzaron enormes proporciones, especialmente en Ctesiphon. Allí, el arco el gran salón abovedado, atribuido al reinado de Sapor I (241-272) tenía un ancho de más de 26 metros, alcanzando una altura de casi 40. Esta magnifica estructura fascinó a los arquitectos de los siguientes siglos, y está considerada como uno de los más importantes ejemplos de la arquitectura persa. Muchos de los palacios contenían un salón de audiencias interior consistente, como en el de Firuzabad, en una cámara cubierta por una cúpula. Los persas resolvieron el problema de construir una cúpula circular sobre un edificio cuadrado empleando arcos construidos en cada esquina del cuadrado, convirtiendo a éste de hecho en un octógono sobre el cual era más sencillo emplazar la cúpula. La cúpula de la cámara del palacio de Firouzabad es el ejemplo más antiguo que se conserva del uso de estos arcos, lo que sugiere que esta técnica arquitectónica es, probablemente, original de Persia.

La característica exclusiva de la arquitectura sasánida es el uso distintivo del espacio. Los arquitectos sasánidas concibieron sus edificios en términos de masas y superficies. Esto dio lugar al uso en abundancia de muros de ladrillo decorados con estuco moldeado o tallado. Las decoraciones sobre muros de estuco aparecen en Bishapur, aunque se dan mejores ejemplos de la misma en Chal Tarkhan, cerca de Rayy (del sasánida tardío o inicios de la época islámica), y en Ctesiphon y Kish, en Mesopotamia. Los paneles muestran figuras animales en corro, bustos humanos y motivos geométricos o florales.

En Bishapur, algunos de los suelos fueron decorados con mosaicos que muestran escenas de júbilo, como en un banquete. Aquí, la influencia romana aparece clara, y los mosaicos podrían haber sido creados por prisioneros romanos. Los edificios fueron decorados con pinturas murales, de las que se dan buenos ejemplos en las encontradas en Kuh-i-Khwaja, en Sistan.

Industria y Comercio [editar]

La industria persa bajo el gobierno sasánida se desarrolló desde el ámbito doméstico hasta el urbano. Se crearon numerosos gremios, y algunos pueblos contaron incluso con un proletariado revolucionario. Las vestiduras de seda fueron introducidas desde China, y las sedas sasánidas llegaron a todas partes, sirviendo como modelo para las artes textiles en Bizancio, China y Japón. La influencia de los productos textiles y la platería sasánida llegó a lugares tan lejanos como Hispania.[16] Los mercaderes chinos llegaban a Irán para vender seda en bruto y comprar alfombras, joyas, maquillajes… Armenios, sirios y judíos contactaron Persia con Bizancio y Roma en un lento intercambio. Las buenas carreteras y puentes, bien vigilados, permitían eñ establecimiento de postas y caravanas de mercancías que unían Ctesiphon con todas las provincias. Se construyeron puertos en el Golfo Pérsico para facilitar el comercio con la India. Los mercantes sasánidas llegaron lejos y a muchas partes, desplazando a los romanos de las lucrativas rutas comerciales oceánicas con la India. Recientes descubrimientos arqueológicos muestran un hecho interesante: los sasánidas usaban etiquetas especiales sobre sus mercancías como forma de promocionar sus marcas y distinguir entre diferentes calidades.

Cósroes I extendió aún más la ya vasta red comercial. El estado sasánida pretendió tomar el control monopolístico del comercio, con las mercancías lujosas asumiento un papel primordial en el mismo, y una gran actividad en construcción de puertos, puestos de caravanas, puentes, y donde el objetivo era unir el comercio con la urbanización. Los persas dominaron el comercio internacional, tanto con el Océano Índico como en Asia Central y el sur de Rusia en tiempos de Cósroes, a pesar de que la competencia con los bizantinos en aquel tiempo era intensa. os asentamientos sasánidas en Oman y Yemen dan fe de la importancia del comercio con la India, aunque el comercio de la seda con China estuvo principalmente en manos de los vasallos de los sasánidas y de los pueblos iranios como los Sogdianos.

Las principales productos exportados por los sasánidas fueron los tejidos de seda, lana y dorados, las alfombras y tapices, las pieles y cueros y las perlas del Golfo Pérsico. También hubo tráfico de mercancías procedentes de China (papel, seda) y la India (especias) sobre las que las aduanas sasánidas imponían arranceles y que eran reexportadas desde el Imperio a Europa.

Esta etapa suspuso también un incremento de la producción metalúrgica, de tal forma que Irán se ganó la reputación de ser la “armería de Asia”. Gran parte de los centros de minería sasánida se encontraban en la periferia del Imperio: en Armenia, en el Cáucaso, y sobre todo, en la Transoxiana. La extraordinaria riqueza mineral de las montañas de Pamir, en las fronteras orientales del Imperio, originó la leyenda sobre los Tajiks, el pueblo iranio que allí habitaba y cuya leyenda aún perdura. Se dice que cuando Dios creó el mundo, viajó sobre los montes Pamir, dejando caer su jarra de minerales que se esparcieron a lo largo de la región.

Religión [editar]

La religión del estado sasánida era el zoroastrismo, si bien el zoroastrismo sasánida tenía claras diferencias sobre las prácticas reflejadas en el Avesta, el libro sagrado del zoroastrismo. El clero zoroastrista sasánida modificó la religión de forma que satisficiera sus intereses, provocando una sustancial intranquilidad religiosa. Las políticas religiosas sasánidas contribuyeron al florecimiento de numerosos movimientos reformistas religiosos, los más importantes de los cuales fueron las religiones de Mani y Mazdak.

El extremado y pronunciado dualismo constituyeron la característica más reseñable del zoroastrismo. Ormazd y Ahriman, los principios del bien y del mal, eran considerados como gemelos, que vinieron en un principio para crear la vida y la muerte, y para establecer cómo sería el mundo. No había prioridad en la existencia de uno sobre el otro, y tampoco una decidida superioridad. Ambos, siendo contemporáneos, contendían desde el principio de los tiempos y seguirían haciéndolo por toda la eternidad, no siendo ninguno de ellos capaz de desbancar al otro.

Reverso de una moneda de Sapor I, donde aparece el altar del fuego, con la llama surgiendo del mismo.

Reverso de una moneda de Ormuz II, donde además de la llama sagrada, aparece una cabeza humana.

Estos dos principios eran representados como personas. Ormazd era el creador de vida, terrenal y espiritual, creador de los cuerpos celestiales, la tierra, el agua y los árboles. Ormazd era bueno, sagrado, puro, verdadero. Significaba la suprema felicidad, y estaba en posesión de todas las bendiciones: salud, riqueza, virtud, sabiduría e inmortalidad. De él procedían todos los dones de los que el hombre podía disfrutar. Al igual que recompensaba la bondad, también castigaba la maldad, si bien éste era un aspecto de su esencia raramente representado.

El culto zoroastrista estaba íntimamente conectado con los templos y altares dedicados al fuego. En todas las ciudades importantes del Imperio se mantenía un templo del fuego, y en cada uno de ellos se veneraba a una llama sagrada, de la que se creía que había sido encendida desde los cielos y se mantenía perpetuamente encendida por los sacerdotes. Se decía de esta llama que era “inextinguible”. Es probable que los altares del fuego también existieran de forma independiente de los templos. A lo largo de la historia de los sasánidas, el altar del fuego tuvo un lugar prominente en la numismática como la más frecuente impresión del reverso de las monedas. Se representaba este altar con la llama surgiendo del mismo, y en ocasiones con una cabeza en la llama. El pie de este altar solía ornamentarse con guirnaldas o cintas, y a cada lado, como protectores o devotos, se representaban dos figuras, en ocasiones mirando la llama, y en otras vueltos de espaldas a ésta, como guardándola de los enemigos externos.

Además del zoroastrismo, coexistían en la sociedad sasánida otras religiones, principalmente el judaísmo, el cristianismo y el budismo, las cuales fueron en muchos periodos libres de practicar sus cultos y de predicar sus creencias.

La idea cristiana de un Cristo Humano y divino pero separado en dos personas se conoce como nestorianismo .Cuando tras el Concilio de Éfeso (año 431) el nestorianismo fue considerado herejía, y por tanto fue desterrado del Imperio romano, la diáspora de los cristianos nestorianos encontró refugio en el Imperio sasánida. Gran parte de los habitantes del imperio persa (en especial en Iraq) y los Lajmidas abrazaron la denominación cristiana conocida en Occidente (incluyendo aquí a Siria y al Imperio bizantino como partes del Occidente) con el citado adjetivo de “nestorianismo”.

Bajo el gobierno sasánida floreció una populosa comunidad judía, cuyos centros más prósperos eran Isfahán, Babilonia y Jorasán, y con una autoridad religiosa semiautónoma establecida en Mesopotamia. Esta comunidad, de hecho, continuó siendo floreciente hasta la llegada del sionismo. Las comunidades judías sufrieron, sin embargo, persecuciones ocasionales, aunque en términos generales, disfrutaron de una relativa libertad religiosa, y gozaban de privilegios que se le negaban a otras comunidades religiosas minoritarias. Sapor I (Shabur Malka en arameo) fue particularmente amistoso con los judíos. Su amistad con Shmuel conllevó muchas ventajas para la comunidad judía. Incluso ofreció a los judíos del Imperio sasánida un magnífico caballo, por si llegara el Mesías, de quien se pensaba que llegaría a lomos de un burro o una mula.

Sapor II, cuya madre era judía, conservó una amistad parecida con el rabino babilonio Raba. La amistad con Raba aseguró a los judíos la relajación de las opresivas leyes dictadas contra los judíos en el Imperio persa. En esta coyuntura de tolerancia, en los territorios orientales del Imperio, varios lugares de adoración budista, especialmente Bamiyán experimentaron cierto áuge a medida que el budismo se hacía más popular en la región.

Cronología [editar]

- 226. El rey Ardashir se subleva y destruye el Reino Parto, fundando en su lugar el Imperio sasánida.

- 260. Batalla de Edesa. El rey Sapor I derrota al Emperador romano Valeriano tomándolo como prisionero. Los sasánidas se hacen con el control del Próximo Oriente, aunque pronto deberán disputarlo con el ascendiente poder de Zenobia de Palmira.

- 296. El ejército invasor del rey Narsés es aniquilado por Maximino Daya provocando la pérdida de los territorios de Armenia, Asiria y Mesopotamia.

- 310. Sapor II derrota en tres ocasiones a los romanos y los obliga a abandonar Armenia y Mesopotamia.

- 390. Periodo de decadencia marcado por la mediocridad de los reyes Ardacher II, Sapor III, Bahram III y Peroz, durante el cual hubo luchas internas contra la aristocracia.

- 590. Cosroes II el Grande declara la guerra al Imperio bizantino, y se enreda en una inacabable guerra contra Heraclio.

- 622. A las continuas derrotas que el Imperio sasánida sufre a manos bizantinas, se suma una peste que origina una profunda crisis demográfica que provoca el asesinato de Cosroes II Parviz y la entronización de sus hijos Ardashir III y Kavad II con los cuales el poderoso imperio sasánida entra en una fase de descomposición y pérdida de territorios a manos de las incursiones árabes.

- 651. El Imperio sasánida sucumbe a manos del Califato Omeya tras la muerte de su último rey, Yazdegerd III.

Véase también [editar]

- Reyes del Imperio sasánida

- Guerras Romano-Sasánidas

- Conquista musulmana de Persia

- Pueblos iranios

- Cabeza de caballo sasánida de Kerman

Referencias [editar]

- ↑ Garthwaite, Gene R., The Persians, p. 2 ISBN 1-55786-860-3

- ↑ Bury, p. 109.

- ↑ a b Durant.

- ↑ Comparetti, Matteo “Los sasánidas en Africa“, en Transoxiana 4 (julio 2002). El artículo original en inglés posee sus citas correspondientes.

- ↑ Sarfaraz, pp. 329–330

- ↑ Iransaga: The art of Sassanians

- ↑ Zarinkoob, p. 305.

- ↑ Zarinkoob, p. 194-198.

- ↑ Rostovtzeff, M. “La crisis del Imperio romano en el siglo III d. C.“, en webhistoria (extracto de Roma. De los orígenes a la última crisis, ed. Eudeba)

- ↑ Mazdekismo : herejía y utopía en la Persia Sasánida (484-528), en Universidad Nacional de Cuyo

- ↑ Fernández, Gonzalo (Universitat de València), “La controversia historiográfica en torno al fin de la Edad Antigua” p.591, en Gerión Vol. 20 Núm. 2 (2002). ISSN 0213-0181

- ↑ Ivorra, Carlos, La Expansión Árabe. Universitat de València

- ↑ Wilcox, Peter, Rome’s enemies (3) - Parthian and Sassanid Persians, Osprey publishing, 2001. ISBN 0-85045-688-6

- ↑ Ángela Arteaga et al. TEJIDOS HISPANO MUSULMANES. ESTUDIO TÉCNICO Y ANALÍTICO. Ministerio de Cultura de España

- ↑ Fergusson, History of Architecture, vol. i, 3ra edición, pp. 381−3

- ↑ Blázquez Martínez, José María “El mosaico de Dulcitius (Villa El Ramalete), Navarra, y las copas sasánidas“, en Antigua: Historia y Arqueología de las civilizaciones (página de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes). Publicado anteriormente en M.A. Ladero (ed.), Estudios en memoria del prof. D. Salvador de Moxó, vol. I, Madrid 1982

Bibliografía relacionada

- (1996) Orígenes del hombre: El resurgimiento de Irán II (Tomo 70). Barcelona: Ediciones Folio S.A.. ISBN 84-413-0138-7.

Archivado en: ARTÍCULOS, Arqueologia, Arte Antiguo, General, H. Próximo Oriente, HISTORIA ANTIGUA, R. Próximo Oriente, RELIGIONES ANTIGUAS

Trackback Uri

_Relief_Sassanid_Period_JPG/250px-Naqsh-e-Rostam_(Iran)_Relief_Sassanid_Period.JPG)

—---

—---