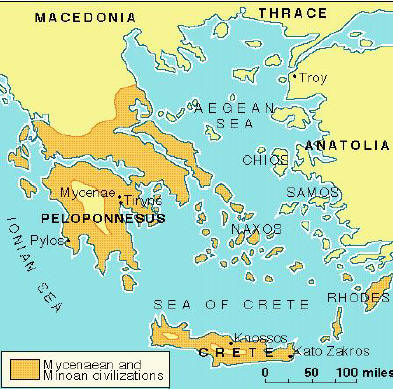

La civilización micénica es una civilización helénica INDOEUROPEA del Heládico reciente (final de la Edad del Bronce). Obtiene su nombre de la villa de Micenas, situada en el Peloponeso, Grecia.

HISTORIA DEL MUNDO ANTIGUO: GRECIA

Autor: VÁZQUEZ HOYS ANA Mª, editorial Sanz y Torres

Carrera: HISTORIA

Asignatura: HISTORIA ANTIGUA UNIVERSAL

Curso: PRIMER CURSO

Tipo: TEXTOS BÁSICOS

Edición: 1ª - 2007

Páginas: 750 páginas.

ISBN: 9788496808003

Tamaño: 28×22

Idioma: ESPAÑOL

……………………..

MICENAS -MICÉNICO

Cronología: h.1550-1200 a.C.

Organización política: Reinos o Ciudades-estado.

Asentamientos:Fortificados.Grandes murallas.MEGARÓN.Cisterna.

Micenas,Pilos,Tirinto, Argos,

Los palacios micénicos tienen sus más bellos ejemplos en los excavados en Micenas, Tirinto y Pilos. Son los centros de la administración de los Estados micénicos, como lo han demostrado los archivos encontrados en ellos. Desde el punto de vista arquitectónico, no son los herederos de los palacios minoicos, sino de otras grandes residencias de la Grecia continental del período Heládico medio.

Están organizados alrededor de un conjunto de patios a los que se abren diversas salas de diferentes dimensiones, entre las que se encuentran almacenes y talleres, además de zonas de residencia y representación. El corazón del palacio es el megaron, la sala del trono, organizada alrededor de un hogar circular rodeado de cuatro columnas. El trono se encontraba generalmente sobre el lado izquierdo según se entra en la sala. Parece que los edificios sólo tenían una planta.

En los palacios micénicos también se ha excavado un importante mobiliario, además de frescos.

El mundo micénico

En ausencia de fuentes directas, la organización política general del mundo micénico no puede ser conocida con seguridad. Según Homero, Grecia estaba dividida en diversos estados. Los citados en la Ilíada son: Micenas, Pilos, Orcómeno, que son conocidos por la arqueología, pero quizás también Esparta o Ítaca. Pero la arqueología no puede confirmar estos últimos. Tan solo los estados de Pilos y Cnosos están claramente atestiguados por los textos en lineal B. Dicho esto, es imposible conocer cual era el centro político dominante de la Argólida (si es que hubo uno): Micenas, Tirinto o Argos, o quizás incluso Atenas, Gla o Yolco.

La mención de un «rey de los ahhiyawa» en las fuentes hititas ha sido comparada con el «rey de los aqueos», que sería el rey de Micenas, Agamenón, en la Ilíada. Pero nada prueba que los ahhiyawa sean los aqueos (aunque sea la solución más lógica) y la localización de su reino continúa discutida: Asia Menor, Rodas, Grecia continental… Si ciertos investigadores quieren convertir la Grecia micénica en una confederación de estados dominados por un rey, primus inter pares, que podría ser el rey de Micenas, hasta el momento no hay nada que pueda confirmarlo.

Los estados de Pilos y Cnosos

A una escala más reducida, existe información a través de las fuentes en lineal B sobre la organización interna de los reinos mejor conocidos: Pilos y Cnosos. Pero tampoco ahí existen muchas certezas.

La forma del Estado parece ser un reino, dirigido por un rey, el wa-na-ka (ϝάναξ / wánax), cuyo papel es sin duda militar, jurídico y religioso. Es identificable con el ἄναξ / anax homérico («señor divino, soberano, señor de la casa»). La palabra aparece nueve veces en los textos de ofrendas, lo que sugiere que los soberanos de Pilos y Cnosos eran objeto de culto. Sin embargo, como en Homero, el término también puede designar a un dios.

El wa-na-ka está secundado por el ra-wa-ke-ta (lawagetas), sin duda el jefe del ejército. Ambos poseen un dominio territorial propio, el te-me-no (τέμενος / témenos). Otros dignatarios son los te-re-ta (telestai), que aparecen en los textos como propietarios terratenientes. Quizás tengan una función religiosa. Los e-qe-ta (equetai), literalmente los «compañeros» («caballeros»), forman el entorno del rey. Son los guerreros.

Además de los miembros de la corte, otros dignatarios están a cargo de la administración local del territorio. El reino de Pilos está dividido en dos grandes provincias, la de-we-ra ka-ra-i-ja, la provincia próxima, alrededor de Pilos, y la pe-ra-ko-ra-i-ja, la provincia lejana, alrededor de la villa de Re-u-ko-to-ro. El reino se subdivide además en dieciséis distritos, que a su vez están formados por una serie de pueblos o municipios. Para dirigir los distritos, el rey nombra a un ko-re-te (koreter, «gobernador») y un pro-ko-re-te (prokoreter, «subgobernador»). Un do-mo-ko-ro (damokoros, «aquel que se ocupa del damos »), se ocupa de los pueblos o municipios, los da-mo (literalmente «pueblos», comparar con δῆμος / dễmos), y un pa-si-re-u (comparar con el griego βασιλεύς / basileús) ejerce igualmente un cargo a nivel local, mal conocido — parece dirigir un Consejo de Ancianos, el ke-ro-si-ja (γερουσία / gerousía).

Resulta interesante observar que entre los griegos clásicos, el basileus será el rey, el monarca, como si entre la desintegración de la sociedad micénica y la época clásica hubiese sobrevivido como autoridad más alta, de facto, y al cabo de algunas generaciones de jure, el funcionario municipal.

Sociedad

Armadura de Dendra

La sociedad micénica parece estar dividida en

A) Dos grupos de hombres libres:

a-El entorno del rey (wa-na-ka), que se ocupa de la administración del palacio

b- y el pueblo, el da-mo (demos), que vive a nivel local, está gobernado por agentes reales, debe cumplir con trabajos comunales y pagar impuestos al palacio.

En cuanto a aquellos que viven en y para el palacio, están

-Los altos funcionarios acomodados, aquellos que probablemente habitan en las grandes casas que se encuentran en las proximidades de los palacios micénicos, pero también con otras personas ligadas por su trabajo al palacio, aunque no necesariamente más adinerados que los miembros del da-mo: artesanos, agricultores, quizás mercaderes.

En lo más bajo de la escala social se encuentran los esclavos, do-e-ro (masculino) y do-e-ra (femenino) (compárese con el griego δούλος / doúlos). Solo existen testimonios sobre aquellos que trabajaban para el palacio.

Lineal B es el sistema de escritura usado para escribir el griego de la época micénica, del 1600 al 1110 a. C. Precedió en varios siglos al uso del alfabeto para escribir la lengua griega. El lineal B es un silabario, es decir, que cada uno de los signos representa una sílaba.

En 1900, sir Arthur Evans encontró los primeros vestigios en Cnosos (Creta).

Economía:Comercio

-Productos: Textiles, aceite, armas, cerámica

La organización económica de los reinos micénicos conocida por los textos parece ser bipolar: un grupo trabaja en la órbita del palacio, mientras que un segundo grupo parece que trabaja por su propia cuenta. Esto se refleja en la organización social vista más arriba. Pero nada impide que las personas que trabajan para el palacio no puedan tener paralelamente sus propios asuntos personales.

La economía está controlada por los escribas que anotan las entradas y salidas de productos, reparten los trabajos y se encargan de la distribución de las raciones. El du-ma-te parece ser un tipo de intendente que supervisa un dominio de la economía.

Agricultura

Predominio comunal, cultivado por aquellos a los que los textos llaman ka-ma-na-e-we, sin duda el da-mo. Las tierras del palacio son atestiguadas por los textos. Una parte componía el te-me-no del wa-ka-na y del ra-wa-ge-ta, como se ha visto más arriba. La otra se entrega para su explotación (o-na-te-re) a los miembros de la administración del palacio. Estos pueden explotarla con esclavos o por hombres libres, en régimen de arrendamiento.

La producción agrícola de estos reinos sigue la tradicional «tríada mediterránea»: cereales, olivos y viña. Los cereales cultivados son el trigo y la cebada. También hay plantaciones de olivos para la producción de aceite de oliva, que no se emplea necesariamente en la alimentación, sino para los cuidados corporales y los perfumes. Con la vid se realizan diversos vinos. Además se cultiva el lino para la vestimenta, el sésamo para el aceite y árboles como la higuera.

La ganadería está dominada por los ovinos y los caprinos. Las vacas y los cerdos son más raros. Los caballos se dedican fundamentalmente a tirar de los carros de guerra.

Industria

La organización del trabajo artesanal es conocida sobre todo en relación a los palacios. Los archivos de Pilos muestran un trabajo especializado: cada obrero pertenece a una categoría precisa y dispone de un lugar específico en las etapas de producción, especialmente en la textil.

La industria textil es uno de los principales sectores de la economía micénica. Las tablillas de Cnosos permiten seguir toda la cadena de producción, desde los rebaños de ovejas al almacenaje de los productos finalizados en los almacenes del palacio, pasando por el teñido, el reparto de la lana por los diferentes talleres y las condiciones de trabajo en dichos talleres. El palacio de Pilos cuenta así con unos 550 obreros textiles. En Cnosos llegaban a los 900. Se ha podido identificar quince especialidades textiles. Además de la lana, el lino es la fibra más usada.

La industria metalúrgica está bien atestiguada en Pilos, donde se empleaba a 400 obreros en estos menesteres. Se sabe por las fuentes escritas, que se les distribuía el metal para que realizaran sus trabajos: como media 3,5 kg de bronce por forjador. Sin embargo, no se sabe cuál era la remuneración: está misteriosamente ausente de las listas de distribución de raciones. En Cnosos algunas tablillas atestiguan la fabricación de espadas, pero sin evocar una auténtica industria.

La industria de la perfumería también está atestiguada. Las tablillas describen la fabricación de aceites perfumados: con olor a rosa, a salvia, etc. También se sabe por la arqueología que los talleres dependientes del palacio comprendían otro tipo de artesanos: orfebres, trabajadores del marfil, talladores, alfareros. También se hacía aceite de oliva. Algunos de estos productos se dedicaban a la exportación.

Comercio

El comercio está curiosamente ausente de las fuentes escritas. Así, una vez que el aceite perfumado de Pilos se almacena en pequeñas jarras, se ignora qué ocurre con él. Grandes ánforas con señales de haber contenido el aceite han sido encontradas en Tebas, en Beocia. Tienen inscripciones en lineal B indicando como origen la Creta occidental. Sin embargo, las tablillas cretenses no revelan ni una palabra sobre la exportación de aceite.

Se dispone de poca información sobre el circuito de distribución de los textiles. Se sabe que los minoicos exportaban telas finas al Antiguo Egipto; sin duda los micénicos hicieron lo mismo. Probablemente retomaron por su cuenta los conocimientos minoicos en materia de navegación, como lo demuestra el hecho de que su comercio marítimo comienza su desarrollo tras la caída de la civilización minoica. A pesar de esta falta de fuentes, es probable que ciertos productos, sobre todo los tejidos, el aceite y la metalurgia, estuvieran destinados a ser vendidos en el exterior del reino, porque su producción es demasiado importante para estar destinada sólo al consumo interno.

El seguimiento de los productos micénicos de exportación se puede hacer sin embargo a través de la arqueología. Numerosas ánforas han sido encontradas en el mar Egeo, Anatolia, Levante, Egipto, pero también el oeste de Sicilia, o incluso en Europa Central y Gran Bretaña.

De forma general, la circulación de bienes micénicos se puede trazar gracias a los «nódulos», ancestros de las etiquetas modernas. Se trata de pequeñas bolas de arcilla, hechas entre los dedos alrededor de una correa (probablemente de cuero) que sirve para atar el nódulo al objeto. A veces se añaden otras informaciones, como la calidad, el origen, el destino, etc. 55 nódulos, que han sido encontrados en Tebas en 1982, llevan ideogramas que representan un buey. Gracias a ellos se ha podido reconstruir el itinerario de los bovinos:[2] venidos de toda Beocia y Eubea, son llevados a Tebas para ser sacrificados. Los nódulos servían para probar que no se trataba de animales robados y para demostrar su origen. Una vez que los animales llegan a su destino los nódulos son comprobados y recogidos para realizar una tablilla contable. Los nódulos son usados para todo tipo de objetos y explican la rigurosidad de la contabilidad micénica: el escriba no tiene que contar él mismo los objetos, se basa en los nódulos para realizar sus tablillas.

ORIGEN

El análisis lingüístico de los textos en lineal B relaciona la lengua micénica con los dialectos griegos de épocas posteriores, pero más al jonio, ático o eólico que a los dialectos aqueos de la época clásica. Los primeros derivarían por lo tanto del micénico, mientras que los segundos estaría emparentados, pero pertenecerían ya a un grupo distinto del de los micénicos del Bronce reciente.

La cuestión lingüística, basándose en la comparación con lenguas de periodos posteriores, no constituye una prueba suficiente para identificar claramente a los micénicos. Además, nada prueba que estos hayan formado una única comunidad étnica o lingüística y es más probable ver en ellos un conjunto de pueblos, ancestros de los aqueos, jonios, etc. de las épocas posteriores, más que un sólo pueblo.

EL LINEAL B

The following chart features the basic Linear B syllabary.

In addition to the standard syllabic grid, there are optional signs used to clarify the spelling of a word. Some of these signs can be considered “short-hands” in that they represent dipthongs.

Note that I use traditional transcription here, where j actually represented the sound [y], q is actually the sound [kw], and z is theorized to be [dz].

This system was apparently designed for a non-Greek language, as it did not fit the sounds of Greek very well. In fact, it is likely that Linear A was used to write the pre-Greek language of Crete, and the incoming Greeks adopted this writing system for their own use, but without changing how the system fundamentally works. In doing so, they developed “spelling conventions” to represent sound patterns found in Greek but not in the syllabary.

First, there are many Greek sounds that are missing in Linear B signs, such as [g], [kh], [gw], [b], [ph], [th], and [l]. To solve this problem, signs for similar sounds are used instead: p-signs are used for [p], [b], and [ph]; k-signs are used for [k], [g], and [kh]; t-signs are used for [t] and [th]; q-signs are used for [kw] and [gw]; and r-signs are used for [r] and [l]. However, while this convention was likely easily understood by ancient Mycenaean scribes, it took modern scholars a lot of theoretical analysis and work, plus comparison with later Greek dialects and reconstructed Mycenaean words to rediscover how this system works. The following chart illustrates cases where the same sign can stand for multiple sounds.

Another inadequacy stems from the fact that Linear B signs usually represent Consonant-Vowel (CV) syllables, but the syllabic structure of Greek allows initial consonant clusters, ending consonants, and dipthongs. In the case of a syllable with a initial consonant cluster, individual consonants in the cluster are written by a CV sign whose vowel matches the vowel of the syllable. Therefore, for example, the word tri is written as ti-ri, and khrusos as ku-ru-so. In the case of ending consonant, the situation becomes more complicated. Ending consonants such as [l], [m], [n], [r], and [s] are not usually written, whereas other consonants such as [k] and [p] are written in a way similar to initial consonants.

The following chart shows how consonants are written out. The first line illustrates consonant clusters, the second line shows ending consonants that are omitted, and the third line gives examples of ending consonants that are written.

Dipthongs are similar to ending consonants in that sometimes they are written and sometimes omitted. Dipthongs ending with [-u] are usually written out completely, with a preceding sign denoting the first vowel in the dipthong, followed by the u sign that denotes the dipthong’s second vowel. For example, the word leuka is written as re-u-ka. Also, the optional sign a2 also stands for a word-initial [au] dipthong.

A dipthong ending in [-i] usually omits the second vowel of [-i], such as poimen is written as po-me, and pherei as pe-re. However, once in a while all vowels in the dipthong are indicated, either by spelling out each of the vowels in the dipthong (such as the city “Phaistos” is written as pa-i-to), or with the optional signs illustrated above (such as a3 and ra3).

Dipthongs with starting [i-] or [u-] are usually written completely. In some cases, vowel-only signs are used to indicate the second vowel in the dipthong (such as [kia] is written as ki-a). However, most of the time, a sign of either the wV or the jV type is used to indicate the entire dipthong, with the vowel in the preceding CV sign matching the first vowel in the dipthong sign (in this case, [kia] is written as ki-ja). Also, in a few cases, an optional sign with a dipthong, such as dwe and twe, is used.

In addition to phonetic signs, Linear B also has several logograms. These logograms represent people, animals, plants, and physical objects. Some of the logograms are pictorial in appearance, leaving no doubt what they represent, while others are more iconic or symbolic.

Some syllabograms also double as logograms. Curiously, the phonetic values of these syllabograms do not match the word they represent. For example, the logogram for ‘sheep’ is the qi syllabogram, but ‘sheep’ in Mycenaean Greek should be owis (compare with Classical Greek ois, Latin ovis, etc). In the following example, you can compare the syllabogram’s phonetic value (red text on second line) with the reconstructed Mycenaean Greek word (blue text on the fourth line):

It is theorized that these dual-role signs represent initial syllables of words in the language underlying Linear A, as many ancient writing systems create phonetic signs by using pictographs of objects to represent the initial sound or syllable of the objects’ names (a contrived example in English would be using a picture of an apple to represent the [a] sound).

In addtion, logograms can be created by putting two or more syllabograms into a ligature.

Finally, for certain animals, the sex of the animal can be marked by extra strokes to the logogram. The basic logogram usually represents the species of the animal, whereas two short horizontal lines denotes the male of the species, and an extra vertical line denotes the female.

The number system of Linear B is fundamentally base-10. It has five signs, each of which denotes a power of 10, i.e. a vertical line stands for 1, a horizontal line for 10, a circle for 100, and so on.

To write a number, you begin with the highest power of 10, and go toward lower ones. For each power of 10, you repeat the corresponding sign until you reach the desired multiple. Here is an example:

Many thanks to Curtis Clark ([email protected]) for his Linear B font. You can visit his page at http://www.csupomona.edu/~jcclark/fonts/.

Related Links

http://www.ancientscripts.com/linearb.html

- « Les Mycéniens. Des Grecs du IIème millénaire », en Les Dossiers d’Archéologie, n° 195 (julio-agosto de 1994);

- John Chadwick:

- (en inglés) The Mycenaean World, Cambridge University Press, 1976, ISBN 0521290376

- “El Mundo Micénico”, Alianza Editorial, 1977 (1ª reimpr. 2000), ISBN 8420679208

- (en francés) Le déchiffrement du linéaire B, Gallimard, coll. « Bibliothèque des histoires », 1972,

- (en inglés) con L. Godart, J. T. Killen, J.-P. Olivier, A. Sacconi y I. Sakellarakis, Corpus of Mycenaean Inscriptions from Knossos, 4 vol., Cambridge University Press, 1987–1999;

- Isabelle Ozanne, Les Mycéniens, paysans, pillards et poètes, Armand Colin, coll. « Civilisations U », 1992, ISBN 2200212461

- Jean-Claude Poursat, La Grèce préclassique, des origines à la fin du VIe siècle, Nouvelle histoire de l’Antiquité, vol. 1, Seuil, col. « Points Histoire », 1995 ISBN 2-02-013127-7;

- René Treuil, Pascal Darque, Jean-Claude Poursat y Gilles Touchais, Les Civilisations égéennes du Néolithique et de l’Âge du Bronze, PUF, col. « Nouvelle Clio », 1990, ISBN 2130422802.

000000000000000000000000000

Fenicia es el nombre de una antigua región de Oriente Próximo habitada por los fenicios, nombre que los escritores griegos del I milenio dieron a los antiguos cananeos semitas.

—

—-En el siglo XII a C. grupos SEMITAS formaron reinos en zonas costeras del mar Mediterráneo oriental.

Entre estos grupos semitas se destacaron los fenicios y los hebreos. Aunque con características propias, ambos pueblos, al ser vecinos geográficamente a otras tan importantes como las de Mesopotamia y Egipto, recibieron muchos elementos culturales de estas regiones. Costumbres, artes, ideas, pasaron de un lugar a otro y de un pueblo al otro. Sufrieron también el impacto de circunstancias externas pero lograron desarrollarse sin excesivos sobresaltos desde el II milenio al tiempo que la formación de los grandes imperios hititas, egipcio, asirio y babilónico.

Los cananeos habitaron la región situada al norte de Palestina y al oeste de Siria, encajonada en una extensión de 200 Km. de largo y aproximadamente 35 a 40 kilómetros de ancho, entre el mar Mediterráneo y las montañas del Líbano. De suelo abrupto y de clima cálido en los valles transversales y frío en las zonas elevadas, el territorio es apto para la agricultura. Impedidos, sin embargo, de internarse en las tierras adyacentes por la existencia de barreras naturales y la presencia de otros pueblos , los fenicios se valieron de los cedros que crecían sobre los montes y fueron unos excelentes navegantes en una costa abierta que permite la navegación y en la que soplan vientos en dirección a la isla de Creta y Egipto. Gracias a estas condiciones, los fenicios fueron los primeros grandes navegantes de la historia, y también dieron origen a una de las primeras civilizaciones marítimas, convirtiéndose en excelentes y hábiles comerciantes. Así como el Nilo fue un estímulo para el desarrollo de a cultura egipcia y el Tigris-Eufrates para Mesopotamia, el mar Mediterráneo fue un elemento primordial para el desarrollo de la cultura fenicia.

Evolución histórica Fenicia nunca formó un Estado unificado sino que estuvo integrada por Ciudades-estado autómomas e independientes entre sí y en ocasiones enfrentadas. En caso de un enemigo común solían unirse en una confederación. En determinadas épocas, algunas de las Ciudades-estado lograban tener la hegemonía, sin que desaparecieran las demás. Los fenicios también sufrieron varias dominaciones extranjeras: los asirios, los neo-babilónicos y los persas. Sin embargo, esto no resultó un freno para sus actividades. Tres ciudades lograron en distintas épocas la supremacía sobre las demás: Biblos, Sidón y Tiro.

undaron varias ciudades sobre la costa, autónomas entre sí, las que prosperaron sucesivamente, merced al intenso comercio que realizaron. Las principales fueron Biblos, Sidón y Tiro. Otras ciudades fueron Acco y Berito (Beiruth).

Biblos: La primera en adquirir importancia fue Biblos (hoy Djenail) entre los años 250 y 1600 a.C., debido a la expansión del imperio egipcio, que hizo de esta ciudad el gran puerto de exportación de los producto. originarios del Nilo, entre ellos el papiro que, adquirido por los griegos fue identificado con el nombre de la ciudad y finalmente atribuido como denominación a los libros. Biblos mantuvo excelentes relaciones con los egipcios durante el período tinita.

Sidón: Entre los años 1600 y 1200 a.C. alcanzó gran esplendor la ciudad de Sidón, cuyos habitantes llegaron a monopolizar el comercio en el Mediterráneo oriental, como agentes del imperio egipcio. Así se establecieron en las islas de Chipre, Creta, Rodas y otras del mar Egeo; también en el territorio de Grecia; y penetraron, por último en el mar Negro. El apogeo de Sidón concluyó con el fin del imperio egipcio. Aproximadamente en el año 1100 a.C. fue saqueada por los filisteos procedentes de Creta.

Tiro: A partir de la decadencia de Sidón, entre los años 1200 y 900 a.C., adquirió importancia la ciudad de Tiro, edificada en una isla próxima a la costa, a tal punto que, al frente de las ciudades fenicias confederadas, llegó a dominar todo el comercio en el Mediterráneo, desde el estrecho de Gibraltar hasta Egipto. En esta época los marinos fenicios pasaron al océano Atlántico y llegaron hasta el mar del Norte y el mar Báltico. Tiempo después, al servicio de los egipcios, dieron la vuelta al continente africano.

Se extendía a lo largo de la costa oriental del Mediterráneo, en la costa del actual Líbano, desde los alrededores de Ras Naqura hasta la desembocadura del río Orontes, al norte, entre Siria, Israel y el mar Mediterráneo.

El Líbano y sus dos cordilleras nevadas:Libano y Anti-libano.

Además, sus caravanas de mercaderes recorrieron por tierra todo el mundo conocido, convirtiéndose en el vehículo de comunicación entre los pueblos de la antigüedad y en el máximo exponente de la navegación y el comercio del mundo conocido en aquel entonces. Sin embargo, hacia el año 900 a.C., esta creciente prosperidad fue interrumpida por el surgimiento de los imperios mesopotámicos, que terminaron por someter a los fenicios. En el año 701 a.C., Tiro cayó en poder del rey de Asiria, Senaquerib, y poco más de un siglo más tarde, en el año 574 a.C., Nabucodonosor, rey de los caldeos, luego de sitiarla durante un año, la ocupó y arrasó.

Con Tiro cayeron las otras ciudades fenicias, las que quedaron subordinadas, primero a los imperios mesopotámicos y luego al imperio persa, hasta que éste debió ceder ante el poder avasallador de Alejandro Magno, en el año 333 a.C.

Sólo Cartago, fundada en el año 814 a.C., sobre la costa africana del Mediterráneo occidental por un grupo de nobles fenicios salidos de Tiro, mantuvo su independencia y disputó luego a los romanos la hegemonía sobre la región adyacente.

Colonias y factorías Los fenicios fueron uno de los primeros pueblos de la antigüedad que fundaron colonias y factorías. Las colonias eran territorios conquistados o adquiridos, donde se establecía una parte de la población fenicia en forma permanente.

Las colonias se fundaron en los lugares más alejados y menos poblados, generalmente del Mediterráneo occidental, como Kart-Hadatsch o Cartago y Utica, en la costa africana; o Massalia (Marsella) en la costa Sur de Francia; o Gades (Cádiz), Málaca (Málaga) e Hispalis (Sevilla), en la región meridional de España. Estas colonias desarrollaron una vida independiente y, salvo las relaciones comerciales, no mantuvieron una vinculación estrecha con las ciudades fenicias.

Con el tiempo, algunas desarrollaron una vida propia y compitieron incluso con su ciudad fundadora. Entre las colonias más importantes se destacan Gades (Cadiz) en el Sur de España, y Cartago en el Norte de África que siglos después disputara el dominio del Mediterráneo con os romanos. Las factorías en cambio eran puertos de escala o lugares de depositas de mercaderías sin una población permanente constituían sitios de refugio para recuperarse en las largas travesías y recoger provisiones.

Política , sociedad y economía:

Fenicia nunca constituyó una nación unificada con un gobierno centralizado, sino que conformó un conjunto de ciudades-estados prósperas, confederadas y sujetas a la conducción alternativa de una de ellas, pero con el ejercicio de una gran autonomía.

Los fenicios estuvieron divididos en múltiples ciudades-estados. Cada una de ellas era ¡independiente del resto con sus propias instituciones y sus intereses diferentes Cada ciudad fenicia un rey. Su poder no era absoluto ya que existían otras instituciones como el Consejo de Ancianos con el que deba compartir sus decisiones. Este consejo estaba compuesto por 100 miembros ricos mercaderes. Su función era asesorar al monarca en cuestiones de política y economía.

En la cúspide de la sociedad fenicia estaban los comerciantes adinerados, que ocupaban los cargos de gobierno y manejaban los resortes del poder. El resto de la población lo componían los artesanos, los cargadores y los tripulantes de las naves. También había esclavos.

La agricultura se practicaba en terrazas escalonadas, en las laderas de las montañas, y de ellas se obtenían, principalmente, el trigo, el olivo y la vid. Se realizaba también la explotación forestal, aprovechando la abundancia natural de especies como el roble, el pino, el abeto y, sobre todo, el cedro,’ que se convirtió en el símbolo de la región.

No obstante el eficaz aprovechamiento de esta riqueza del suelo, los fenicios volcaron su actividad con mayor interés a la industria, el comercio y la navegación.

Los fenicios eran hábiles navegantes y comerciantes. Desarrollaron una importante actividad mercantil convirtiéndose prácticamente en los dueños del Mediterráneo en los siglos XI a VIII a.C. Además del comercio marítimo, recibían artículos por tierra, generalmente pequeños, traídos de Arabia. Los fenicios fueron los intermediarios entre Oriente y Occidente.

En cuanto a la industria, instalaron grandes talleres en los que trabajaron sobre la materia prima existente en su territorio y en la que llevaron desde las más lejanas tierras. De esa manera, empleando tecnología propia y ajena, se convirtieron en grandes productores de armas, joyas, utensilios de hierro y de bronce, objetos de cristal, telas teñidas, perfumes y, especialmente, de barcos, que provistos inclusive de navegantes, sirvieron a todos los pueblos de aquella lejana época de la historia de la humanidad.

Las mercaderías más importantes que comerciaban eran:

De España plata, hierro, plomo y estaño.

De Sicilia cereales y lana. De África marfil, oro y papiros.

De Arabia perfumes, telas e incienso.

De Fenicia maderas, tintes, tejidos y cerámicas.

Para sus transacciones utilizaban el trueque. Esto se debió sobre todo a que los pueblos con los que comerciaban no conocían la moneda. Según referencias del historiador griego Herodoto, los fenicios solían practicar el trueque mudo. ¿En qué consistía? Era una manera original de negociar sin tener contacto directo con los compradores. Los fenicios se acercaban a una costa, dejaban sus productos en la playa y regresaban a sus naves.

Los habitantes del lugar se aproximaban para observar las mercaderías, ponían unto a ellas el valor que consideraban justo, ya sea en mercancías o en metales preciosos, y se retiraban. Los fenicios entonces se dirigían nuevamente a la playa, y si el precio les parecía adecuado, lo tomaban y dejaban la mercadería. Si el precio no los convencía, volvían a sus barcos a esperar otra oferta. Las relaciones comerciales de los fenicios fueron de tal magnitud que podría afirmarse que todo el mundo antiguo comerció con ellos.

Desarrollaron además una importante industria artesanal. Pero, ¿qué entendemos por industria? La entendemos como toda labor productiva que transforma las materias convirtiéndolas en bienes determinados, aptos para su uso o consumo. La forma final de estos bienes y sus propiedades son diferentes de la original. Hablamos de industria cuando el fruto del olivo es transformado en aceite, la lana en hilo y tejido, cuando se trabajan los metales y la cerámica, cuando se construyen barcos. En la actualidad existen numerosas ramas industriales de variada índole, desde las más simples hasta las más complejas. En el panorama industrial, los fenicios realizaban diversas labores.

El armado de los barcos Elementos fundamentales para su gran poderío marítimo, los construían de dos tipos: ‘redondos” para el comercio, naves pequeñas con dos bancos de remeros; y largos’, para la guerra. Los barcos ‘largos’ tenían, en la proa, un espolón puntiagudo que servía para embestir, y tres filas de remeros, por lo que se llamaban barcos trirremes”.

El trabajo de los metales

Con oro y plata fabricaron alhajas; con el bronce, armas y utensilios de uso doméstico. También utilizaron el cobre y el estaño para distintos objetos.

El tejido y el teñido de telas

Sus tejidos eran muy apreciados en las zonas que comerciaban, sobre todo por sus colores. Teñían las telas utilizando un colorante , la púrpura , obtenido de un caracol del Mediterráneo, el múrex.

La producción del vidrio

Fabricaron vidrio coloreado; con él realizaron objetos de variada utilización y muy apreciados en el Cercano Oriente.

El arte Los fenicios combinaron elementos de diferentes culturas. En arquitectura:

Construyeron templos y palacios, utilizaron La piedra como Los egipcios y siguieron los diseños de La Mesopotamia.

En escultura y pintura: Se advierte la influencia asiria, egipcia y cretense. Son características las figuras de dioses de piedra y cerámica. Los colores utilizados para pintar fueron sobre todo el rojo y el verde.

Los fenicios se destacaron en a talla del marfil. Realizaban con este material variados objetos valiosos, presentes en palacios reales y residencias lujosas: estatuas de dioses, adornos de tronos y de mobiliario, cetros, mangos para instrumentos o abanicos. El marfil, relacionado con el oro, se convirtió en consecuencia en un distintivo de os grupos sociales pudientes.

El arte fenicio: Una esfinge

La religión: Baal y Astarté Los fenicios eran politeístas. Adoraban a los astros y sobre todo a las estrellas que los guiaban para la navegación en las noches. Reconocían como dios supremo al Sol, llamado Baal. La Luna también era divinizada, y considerada su esposa. Se llamaba Astarté y simbolizaba la fecundidad. Baal era considerado el protector del comercio. Se levantaban altares en su honor y esculpían su imagen en ¡as proas de los barcos en forma de toro o de hombre con cuernos de toro. En Cartago se le ofrecían sacrificios humanos, generalmente de recién nacidos quemados vivos.

También tenían dioses de la vegetación, quienes morían en invierno y resucitaban en primavera a semejanza de ¡os ciclos naturales. Uno de ellos era Adonis, representado como un joven de gran belleza, adorado en Biblos. Posiblemente por influencia egipcia, colocaron a sus muertos en sarcófagos, cubiertos con máscaras y rodeados de objetos de uso personal, para su utilización en la otra vida’.

El alfabeto: un aporte fenicio y componente más novedoso de la civilización fenicia fue el alfabeto. El alfabeto, es decir, la serie de letras que forman un idioma, fue la última etapa de un proceso de evolución de la escritura. Representa una gran simplificación respecto de los complicados sistemas existentes hasta su surgimiento. El alfabeto fenicio contaba con puntos para las vocales y 20 ó 30 signos que representaban los sonidos simples de las consonantes.

Por lo tanto, la escritura fenicia resultaba más fácil que la jeroglífica o la cuneiforme, ambas con cientos de signos y figuras. Esto tuvo, por una parte, una consecuencia de carácter social; leer y escribir” ya no fue patrimonio de un grupo selecto y especializado, como los escribas de Egipto, sino que se hizo accesible a una mayor cantidad de personas.

Por otra parte, estos mercaderes lo llevaron por todo el mundo conocido y fue adoptado por los diferentes pueblos con los que tomaban contacto. La mayor parte de los alfabetos de Asia central y de Europa, incluyendo el griego, tuvieron su origen en el fenicio y puede decirse que también es la base del abecedario actual.

Su Legado:

* En la vida política, su metodología de fundación de nuevas colonias.

* En la vida económica, los modelos de comercio y navegación marítima. El teñido de telas y la fabricación de vidrio transparente.

* En la ciencia, el alfabeto y la divulgación de la escritura.

El sistema de escritura fenicio es consonántico y estuvo en vigor desde el siglo XI a. C. al III d. C. El sentido de la escritura es de derecha a izquierda.

Filed under: ACTUALIDAD,Arqueologia,Arte Antiguo,ARTÍCULOS,Cultura clasica,Curiosidades,Europa,H. Grecia,HISTORIA ANTIGUA

Trackback Uri