Fabricación de pavimentos

El mosaico romano es considerado como una pintura hecha de piedra. Es un arte que vive de la pintura en cuanto a temas se refiere. Los asuntos de un mosaico no tienen identidad propia, son los mismos que pueden encontrarse en la pintura, pero se diferencia de ella en que la perspectiva es falsa y forzada. Su inspiración está en los dibujos de los tapices de los tejidos y de la obra pictórica.

Para fabricar un pavimento hecho de mosaico seguían una serie de pasos que con el tiempo se fueron perfeccionando. El lugar de fabricación era un taller especial. Allí lo primero que se hacía era diseñar el cuadro y este trabajo tomaba el nombre de emblema (palabra esdrújula), voz tomada del griego que viene a significar “algo que se incrusta en”.

Después de haber diseñado el cuadro se hacía una división de acuerdo con el colorido. Se sacaba a continuación una plantilla en papiro o en tela de cada una de esas parcelas divididas y sobre dicha plantilla se iban colocando las teselas siguiendo el modelo escogido con anterioridad.

Las teselas se colocaban invertidas, es decir, la cara buena , la que luego se vería tenía que estar pegada a la plantilla. Cuando este trabajo estaba terminado, los expertos lo transportaban in situ, el lugar final adonde iba a estar el mosaico, para que el artista concluyera allí su obra.

Pero antes de colocar las teselas había que preparar bien el suelo para recibirlas. Esta era una labor muy importante que requería experiencia y habilidad. En primer lugar se allanaba hasta conseguir que fuera horizontal pero con una inclinación suave y calculada que facilitase el deslizamiento del agua hacia los sumideros. El suelo tenía que ser firme y estable pues una leve rotura de una sola tesela podía conducir a la degradación de toda la obra. Los eruditos y arqueólogos encontraron un claro ejemplo de cómo se podía llevar a cabo esta construcción en el famoso mosaico de Alejandro Magno y Dario en la batalla de Issos , encontrado en la Casa del Fauno en Pompeya (Nápoles, Italia).

El firme para recibir finalmente las teselas estaba constituido (de abajo arriba) por :

- Suelo natural acondicionado

- Mortero mezclado con polvo de teja y carbones

- Fragmentos de teja

- Capa de mortero

- Teselas del mosaico

- Dictionnaire des Antiquités romaines et grecques. Librairie de Firmin-Didot et Compagnie. París 1883

- Arte romano. Antonio García Bellido. Enciclopedia clásica C.S.I.C. Madrid 1979. ISBN 84-00-04381-2

Ver

- Mosaico

- Mosaico helenístico

- Tesela

- Ciavieja (En El Ejido, Almería, España)

Bibliografía

- Dictionnaire Grec-Français par M.A.Bailly. Librairie Hachette et Cie. París 1915

- Dictionnaire des Antiquités romaines et grecques. Librairie de Firmin-Didot et Compagnie. París 1883

- Los mosaicos y los monumentos. Guía histórico-artística de Rávena. Patrizia Poggi. Cartolibrería Salbaroli

Mosaico helenístico

(Wikipedia con correcciones).

El mosaico helenístico es la obra llevada a cabo en este arte musivo durante el denominado periodo helenistico, es decir, la etapa posterior a la la muerte de Alejandro Magno hasta el principio del mal llamado”Imperio Romano”, es decir, aproximadamente fines del siglo I a.C.-comienzo del I d.C.

El arte del mosaico era bastante conocido en toda Grecia hacia el año 400 a.C, pero más tarde, en la época helenística, era ya universal. El centro más activo e innovador en la técnica de fabricar mosaicos de esta época se encontraba en la ciudad egipcia de Alejandria. Se encontraron mosaicos en los palacios de Demetrio de Falero y Ptolomeo IV, de finales del siglo III a.C.

El escritor y enciclopedista romano Plinio el Viejo (c. 23 -79 d.C.), cita al mosaísta llamado Sosos de Pérgamo, del que dice que era un gran artista que había compuesto entre otros dos mosaicos famosos, que han sido descubiertos y se encuentran en el Museo Capitolino de Roma. En uno de ellos, llamado oíkos asórakos (casa sin barrer) puede verse una escena cotidiana en cuyo suelo se aprecian los desperdicios de un banquete. El otro perteneció a la Villa Adriana de Tívoli y se llama mosaico de las palomas. Sosos de Pérgamo hizo en este último el trabajo de un gran profesional; está compuesto con teselas muy pequeñas: sesenta teselas ocupan el espacio de un cm cuadrado.

En Italia se han encontrado muchos mosaicos helenísticos, los más antiguos en la ciudad de Pompeya (en Nápoles). Aquí destaca entre todos los hallados el famoso mosaico de Alejandro Magno que decoraba la Casa del Fauno, una de las más antiguas y aristocráticas de Pompeya.

La palabra “tesela” proviene del latín tessella, que significa ‘cubo’. Las teselas que componen un mosaico pueden ser de materiales muy diversos y de distinta calidad, pero las que nosotros usaremos son las de cerámica. Las teselas de cerámica están hechas a partir de arcilla vitrificada y presentan una gama de colores de tonos apagados (marrones, ocres, terracota, y blanco y negro con un acabado mate). Son muy resistentes, y por lo tanto aptas para suelos, pero tienden a mancharse si no están bien impermeabilizadas. Pueden comprarse sueltas o en láminas.

El mosaico puede colocarse prácticamente en cualquier superficie, aunque ésta debe ser fuerte, seca y lo suficientemente estable como para soportar el peso del mosaico. La madera es otra base que se utiliza en la actualidad. Una de las alternativas más baratas es utilizar paneles de madera conglomerada y cartones de densidad media que pueden ser de distinto grosor y resultan fáciles de cortar con una sierra de marquetería.

Existen también diversos tipos de colas y adhesivos que se utilizan en las distintas etapas de elaboración del mosaico. La cola blanca sirve tanto para pegar las teselas siguiendo el método directo como para impermeabilizar la superficie donde se va a colocar el mosaico, mediante una solución de cola y agua (1 parte de cola por 4 de agua). Esta solución se aplica en la superficie y se deja secar completamente antes de empezar a pegar las teselas. También existen las lechadas, el adhesivo epoxi, la cola de empapelar y el cemento.

El corte y la colocación de cada una de las teselas marcan el ritmo y el movimiento del mosaico. La situación de cada pieza determina la posición de la siguiente, construyendo poco a poco un todo armonioso. Existen diversas técnicas para colocar las teselas y cada una de ellas presenta sus propias particularidades. Dichas técnicas reciben el nombre de opus.

Museo del Bardo |

- Cerrado :Lunes

- Horas :04/01-09/15 :9:00-17:00

- Horario normal :9:30-16:30

- Notas :Tienda de objetos y Cafetería

Ubicado en un palacio del siglo XIII, es en sí mismo, un bello e interesante edificio, donde las colecciones están magníficamente expuestas. Sobresale por su riqueza la colección de mosaicos, que también están magníficamente representados en los museos locales, como el de Sousse.

|

|||

- Prehistóricas

- Cartaginesas

- Época romana

- Epoca cristiana

- Época islámica

Museo del Bardo en Túnez

Unos de los lugares más importantes y con más encanto de todo Túnez es el Museo del Bardo situado a unos 4 kilómetros de la capital. …

www.minube.com › Túnez › Tunis › Túnez

maytedalianegra.blogspot.com/2009/12/ciudad-d..

e remodelado por M’Hamed Bey entre 1855 y 1859.

e remodelado por M’Hamed Bey entre 1855 y 1859.Estelas punicas

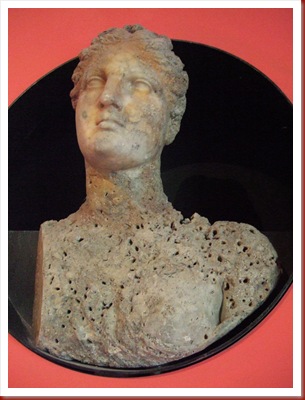

Estatua en terracota del dios Baal Hammon.S.I d.C.

Tumba doble llamada de Victoria.

La galería también alberga un mosaico que cubrió un sarcofago que contenía dos esqueletos por lo que es conocido como la «tumba doble». En la parte superior del mosaico estaba representado un escribano, con barba y con una túnica ricamente bordada sentado en una mesa y sosteniendo un lápiz. Abajo, una mujer llamada Victoria aparece vestida de monja rezando, flanqueada por aves y una vela. Esta pieza es del siglo V y fue encontrada en Tabarka

En la planta baja, cerca de la entrada, se pueden contemplar numerosos sarcófagos y lapidas de época imperial romana.

Después se puede acceder a la Sala de Antigüedades Musulmanas, ascendiendo unos pocos escalones que conducen a una enorme puerta claveteada y a un zaguán que se abre tras ella.

Si se retrocede y se vuelve hasta el portalón árabe, se puede continuar en la planta inferior a lo largo de una serie de salas que contienen antigüedades púnicas halladas en Cartago: figurillas, cerámica, estelas del Tofet o necrópolis infantil de los sacrificios infantiles, bajorrelieves de la diosa Tanit y una estatua de terracota la deidad suprema, Baal Hamón.

Después se llega a otras grandes salas de mosaicos paleocristianos del s. VI y un baptisterio de este periodo, hallado en la Isla de Jerba. Más allá comienza la colección de mosaicos romanos que se exponen sobre todo, por las plantas superiores.

Lugares arqueológicos de Tunez

SALA DE CARTAGO

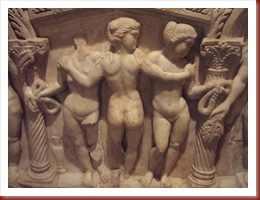

En la Sala de Cartago, situada en el antiguo patio del palacio, (actualmente cubierto), se halla la estatuaria de la Cartago romana, dos descomunales mosaicos pavimentales de la Casa de Icarios de Oudna, uno de ellos representa a Dioniso entregando una vid a Icarios, rey del Ática, (de éste han dejado una réplica exacta en las ruinas de la casa) y el otro muestra escenas de la vida rural.

Dionisio dando la vid a Icario

En el centro del inmenso patio esta el Altar o Ara de la Gens Augusta, un altar sacrificial que rememoraba la ascendencia y genealogía divina del emperador Augusto.

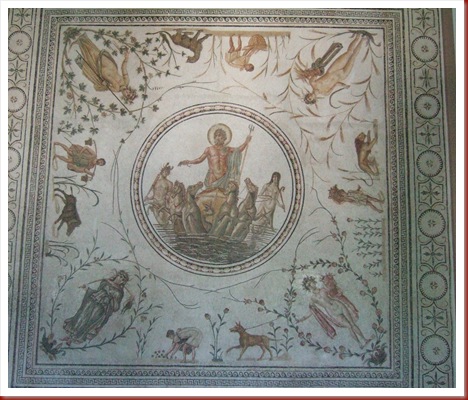

En la Sala de Susa, dedicada a la antigua ciudad de Hadrumetum, la mayor parte de lo expuesto adquiere proporciones ciclópeas, comenzando por la cabeza y los pies de una estatua de Júpiter encontrados en el capitolio de Thuburbo Majus. También es gigantesco el mosaico del Triunfo de Neptuno, que cubre el suelo y fue hallado en Hadrumetum, Susa. Pero la obra maestra de la sala es el mosaico denominado del Señor Julius, procedente de Cartago y que ilustra, a modo de cómic, la vida de un terrateniente en una villa rural.

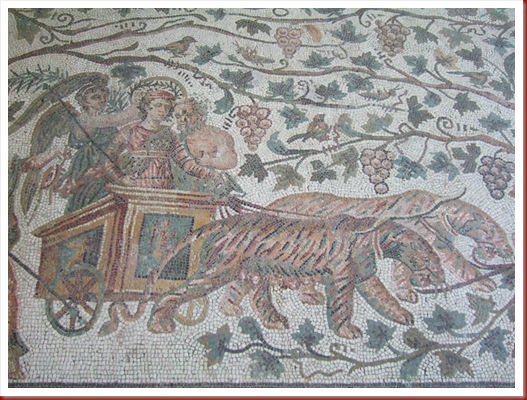

En la Sala de Susa, dedicada a la antigua ciudad de Hadrumetum, la mayor parte de lo expuesto adquiere proporciones ciclópeas, comenzando por la cabeza y los pies de una estatua de Júpiter encontrados en el capitolio de Thuburbo Majus. También es gigantesco el mosaico del Triunfo de Neptuno, que cubre el suelo y fue hallado en Hadrumetum, Susa. Pero la obra maestra de la sala es el mosaico denominado del Señor Julius, procedente de Cartago y que ilustra, a modo de cómic, la vida de un terrateniente en una villa rural. La Sala de El Jem, se dedica a la ciudad de Thysdrus, la que hizo levantar el ambicioso anfiteatro que fue el tercero en dimensiones del mundo romano y que se mantiene en relativo buen estado. En esta sala hay mosaicos de bodegones y naturalezas muertas, uno de una montería y cubriendo el solado, El triunfo de Baco, con el dios montado en un carro tirado por dos tigresas y precedido por el semidiós Pan.

La Sala de El Jem, se dedica a la ciudad de Thysdrus, la que hizo levantar el ambicioso anfiteatro que fue el tercero en dimensiones del mundo romano y que se mantiene en relativo buen estado. En esta sala hay mosaicos de bodegones y naturalezas muertas, uno de una montería y cubriendo el solado, El triunfo de Baco, con el dios montado en un carro tirado por dos tigresas y precedido por el semidiós Pan. La sala de música del palacio beylical, con sus dos palcos, acoge la Sala de Althiburos, en cuyo pavimento se muestra un mosaico denominado Catálogo de Barcos, pues en él son visibles veintiocho barcos con sus nombres en griego o en latín.

La sala de música del palacio beylical, con sus dos palcos, acoge la Sala de Althiburos, en cuyo pavimento se muestra un mosaico denominado Catálogo de Barcos, pues en él son visibles veintiocho barcos con sus nombres en griego o en latín.Asimismo, destaca en esta sala el Mosaico del Banquete, procedente de la Casa de las Estaciones de Dougga, que testimonia la vida de la casta patricia de la Cartago romana.

| Filename: | dscn4304.jpg |

| Tamaño: | 85Kb |

| Resolución: | 640 x 480 |

| Camera used: | NIKON COOLPIX S10 |

![]()

Ascendiendo a la segunda planta del museo, se pueden avistar los mosaicos pavimentales de la Sala de Cartago, con una perspectiva de pájaro y diversos puntos de vista, ya que dicha sala, el antiguo patio del palacio, es circundada enteramente por un corredor.

Ascendiendo a la segunda planta del museo, se pueden avistar los mosaicos pavimentales de la Sala de Cartago, con una perspectiva de pájaro y diversos puntos de vista, ya que dicha sala, el antiguo patio del palacio, es circundada enteramente por un corredor. En la Sala XXI, cuelgan mosaicos de tema variado, sobresaliendo dos sobre Diana Cazadora. Por último, en la Sala de Acholla, se exponen los maravillosos mosaicos de grandes dimensiones que cubrían el suelo del frigidarium de las Termas de Trajano de la portuaria ciudad de Acholla, situada a cuarenta Km. al norte de la actual Sfax. También acompañan a este lote, mosaicos pertenecientes a villas de esta localidad, incluyendo los de la villa de un senador romano.

En la Sala XXI, cuelgan mosaicos de tema variado, sobresaliendo dos sobre Diana Cazadora. Por último, en la Sala de Acholla, se exponen los maravillosos mosaicos de grandes dimensiones que cubrían el suelo del frigidarium de las Termas de Trajano de la portuaria ciudad de Acholla, situada a cuarenta Km. al norte de la actual Sfax. También acompañan a este lote, mosaicos pertenecientes a villas de esta localidad, incluyendo los de la villa de un senador romano.

Fotografías de Rafael Martínez y Mayte Llera, susceptibles de ser descargadas.

Triunfo de Baco. Museo de Sousse, Tunez : www.ruta-imperios.com/ espana/Cronicas/cro2.htm

Archivado en: ACTUALIDAD, ARTÍCULOS, Arqueologia, Arte Antiguo, Ciudades, Cultura clasica, Curiosidades, General, H. Próximo Oriente, H. Roma, HISTORIA ANTIGUA, PERSONALÍSIMO

Trackback Uri

-

-