Guanajuato (MÉXICO). El gobierno estatal ha invertido 98 millones de pesos en infraestructura en Dolores Hidalgo, con el fin de colocarla como una ciudad digna para recibir a los visitantes en este mes patrio, en el que se festeja el Bicentenario de Independencia.

Origen del nombre: Conocida con el nombre oficial de “Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia”, esta población debe su nombre a la hermandad de Nuestra Señora de Dolores, que se asentó al norte del estado de Guanajuato sobre una antigua población otomí llamada Cocomacán, el “lugar donde se cazan las garzas”. A finales del siglo XVIII, la congregación recibió el título de pueblo, pero no fue, sino hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando alcanzó el de ciudad, reconociéndose también su importancia histórica con el nombre de Hidalgo, en honor de don Miguel Hidalgo y Costilla, quien la madrugada del 16 de septiembre de 1810, en el atrio de la parroquia de Nuestra Señora de Dolores, arengó a la población ahí reunida a tomar las armas y luchar por la Independencia de México.

> Ubicación: Dolores Hidalgo se localiza en la parte norte del estado de Guanajuato, a 54 km de la ciudad de Guanajuato y a 317 del Distrito Federal; a una altura de 1 980 m sobre el nivel del mar. Limita al norte con San Diego de la Unión; al oriente con San Luis de la Paz y Allende; al sur con Guanajuato; y al oeste con el municipio de San Felipe.

La orografía es accidentada en el sur, donde se presentan las elevaciones más importantes, como los cerros del Piñón, El Comal, El Mezquite, La Bufa, Picacho de Santa Cruz, La Mesa de los Leones, El Picacho y La Cadosa, con alturas que van desde 1 910 hasta 2 800 m. Esta superficie accidentada representa aproximadamente 50% del territorio y el resto está conformado por zonas planas y lomeríos suaves.

Las corrientes hidrológicas más importantes de Dolores Hidalgo son el río Laja, que cruza el municipio de noroeste a sureste, y el río Batán o de Trancas, afluente del primero.

Su clima es semiárido o semicálido (caluroso durante el día, pero frío durante la noche) con una temperatura máxima de 36°C en verano y una mínima de 3°C en el invierno (17°C de temperatura promedio anual). La temporada de lluvias en la región se presenta entre mayo y septiembre, aunque ésta, en los últimos años, ha tendido a disminuir debido a los constantes cambios climáticos, resultado de la contaminación, que aquejan a toda la república.

El secretario de Desarrollo Turístico del estado, Sergio Enrique Rodríguez Herrera, informó que las acciones realizadas este 2010 suman 41 millones 74 mil pesos, invertidos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la localidad.

Las acciones que se han realizado son los frescos monumentales de luz, del artista francés Xavier de Richemont, en la Parroquia de los Dolores, con una inversión superior a los 5 millones de pesos, así como acciones de promoción cercanos a los 2 millones, en estrategias de promoción y difusión, dijo.

Las autoridades arrancaron la segunda etapa del parador turístico y artesanal José Alfredo Jiménez, y firmaron un convenio con la Secretaría de Turismo federal (Sectur) para la quinta etapa del programa ‘Dolores Hidalgo como Pueblo Mágico’, abundó.

Explicó que con un monto superior a los 34 millones de pesos se realizó el mejoramiento de la imagen urbana de la avenida José Alfredo Jiménez, la cual consistió en la remodelación de sus fachadas.

También se mejoró la imagen de edificios coloniales, mobiliario urbano y las banquetas que conforman la calle San Luis Potosí.

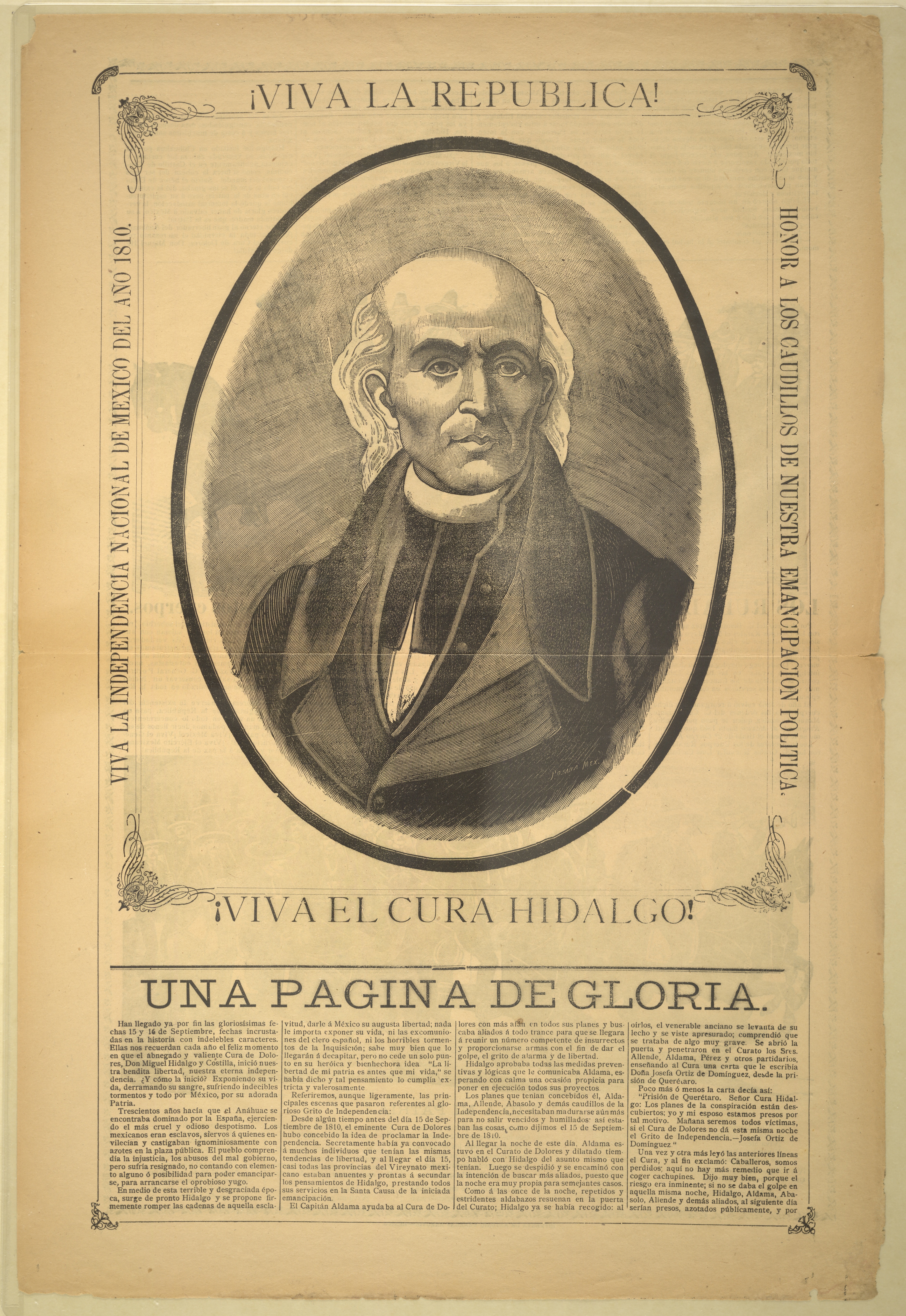

El Grito de Dolores es considerado el punto cronológico con que inicia la guerra de Independencia de México Consiste en la llamada que el cura Miguel Hidalgo y Costilla

(en compañía de Ignacio Allende y de Juan Aldama), hace a sus parroquianos con el fin de que estos se sublevaran en contra de la autoridad virreinal de la Nueva España en la mañana del 16 de septiembre de 1810.

Campana de Dolores Hidalgo

La llamada se hace al tañer la famosa Campana de Dolores, ubicada en el campanario oriental de la iglesia parroquial del entonces poblado de Dolores (hoy Municipio de Dolores Hidalgo C.I.N. (Cuna de la Independencia Nacional), ubicado en el territorio del estado de Guanajuato).

Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores Hidalgo, cuna de la independencia mexicana, Wikipedia

Una vez congregada la población frente a la iglesia, el cura Hidalgo pronuncia un emotivo sermón, al final del cual grita: “¡Viva la Virgen de Guadalupe!, ¡Abajo el mal gobierno!, ¡viva Fernando VII!” En futuras correspondencias de Allende se señalaría que el nombre de Fernando VII habría sido usado como pantalla. El texto de este grito ha sido alterado con posterioridad sirviendo a los intereses del gobierno respectivo, con adiciones como “Viva la América española” (un reclamo posterior), “Mueran los gachupines” (una expresión de rivalidad que sólo aparecería más tarde por parte de Miguel Hidalgo) o “Viva México”. Este último forma parte del grito de independencia que en la actualidad profiere el presidente de México en ocasión de las festividades conmemorativas de la Independencia, pero es evidente que Hidalgo no pudo haberlo proferido así al no haberse determinado aún el nombre del futuro país independiente (ni si éste sería su destino).

| País | |

| • Estado: | Guanajuato |

| • Municipio: | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional |

La precipitación con la que convoca al levantamiento responde a que la conspiración independentista había sido recién descubierta por la autoridad virreinal. A partir de ahí iniciaría una guerra de independencia que culminaría con la firma del Tratado de Córdoba el 24 de agosto de 1821 y la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, evento con el que se consuma de forma oficial la independencia de México con respecto a España.

Estatua del cura Hidalgo en Dolores,México

Actualmente, la Campana de Dolores se encuentra en la alta cornisa del balcón presidencial de Palacio Nacional, junto al de la Ciudad de México. Cada 15 de septiembre el presidente en turno la hace sonar, en conmemoración del aniversario del inicio del proceso independentista mexicano, proclamando vivas a la patria inspiradas lejanamente en las de Hidalgo y que varían de año en año, aunque con partes casi invariables (el final de la alocución con un triple ¡Viva México!, el viva a los héroes independentistas y otras).

Durante el siglo XIX el grito fue conmemorado el día 16 de septiembre, pero el presidente Porfirio Díaz cambió la celebración para la víspera, haciéndola coincidir con su cumpleaños, precisamente el día 15.

http://www.pbase.com/osita/alhondiga&page=2

Archivado en: ARTÍCULOS, Ciudades, General, Hombres de la Historia, Noticias de actualidad, OPINIONES, PERSONAJES, PERSONALÍSIMO

Trackback Uri

Últimos comentarios