|

||||||||||

Archivado en: ACTUALIDAD, ARTÍCULOS, Arqueologia, Arte Antiguo, CITAS, General, H. Egipto, HISTORIA ANTIGUA

Trackback Uri

|

||||||||||

Archivado en: ACTUALIDAD, ARTÍCULOS, Arqueologia, Arte Antiguo, CITAS, General, H. Egipto, HISTORIA ANTIGUA

Trackback Uri

|

Les sacrifices humains ont-ils existé chez les Gaulois ? Plan de la page : - Les sacrifices humains d’Acy-Romance : - Les sacrifices humains ont-ils existé chez les Gaulois ? http://jfbradu.free.fr/celtes/les-celtes/savoir-plus-sacrifices-humains.php3 |

- Le sanctuaire de Gournay-sur-Aronde (Oise)

Jean-Louis Brunaux dirige les fouilles depuis plusieurs années sur ce sanctuaire qui est localisé près d’un étang marécageux (les Gaulois assignaient aux étendues d’eaux mortes le séjour de leurs dieux).

Le sanctuaire a été créé au IIIème siècle av JC par des Belges qui viennent s’installer en Gaule. L’espace sacré, de 40 m de côté, est entouré d’une palissade de bois. A l’intérieur de cet enclos, tout autour de la palissade, un fossé de 2m50 de large et de 2m de profondeur est creusé. Ce fossé va jouer le rôle d’un dépotoir sacré pendant deux siècles, il va recevoir les vestiges des trophées pris aux vaincus et les restes des sacrifices d’animaux.

Au centre du sanctuaire, on trouve une grande fosse entourée de neuf autres plus petites. Dans la grande fosse, on mettait à pourrir les carcasses des boeufs sacrifiés pour les dieux. Les neuf autres fosses auraient pu servir soit de dépôts provisoires d’armes soit de dépôts de victimes animales.

Deux sortes de sacrifices étaient pratiqués :

- le sacrifice aux dieux bienveillants : les hommes consommaient, de façon rituelle, la viande sacrifiée des moutons et porcs sous forme de gigots et jambons.

- le sacrifice chtonien : il s’adressait aux divinités infernales, les hommes ne participaient pas au festin dans ce cas. On mettait un vieux boeuf à mort, puis on le déposait à pourrir 6 à 8 mois dans la grande fosse centrale. La chair pourrissante devait constituer une nourriture pour les divinités souterraines qui veillaient à la fertilité des troupeaux. La putréfaction terminée, la fosse était soigneusement nettoyée et débarrassée de la carcasse qui était jetée dans le fossé de clôture. Les crânes des bovidés étaient exposés avec les crânes humains et les armes sur le porche, à l’entrée du sanctuaire. Les armes (boucliers, épées, fourreaux) étaient elles-mêmes sacrifiées, elles étaient pliées, tordues, cassées, découpées ou lacérées. Toutes ces offrandes étaient liées en faisceau et une douzaine de crânes humains leur était associée. On ne sait pas exactement si les armes étaient celles prises à l’ennemi ou si elles étaient des offrandes des vainqueurs aux dieux.

ules César: « Dans l’ensemble de la Gaule il ya deux classes d’hommes qui comptent et sont considérées ; car, pour le bas peuple, il n’y a guère que le rang d’esclave, n’osant rien par lui-même et n’étant consulté sur rien. La plupart, quand ils se voient accablés de dettes, écrasés d’impôts, en butte aux violences de gens plus puissants, ils se mettent au service des nobles, qui ont sur eux les mêmes droits que les maîtres sur les esclaves. Quant à ces deux classes dont nous parlions, l’une est celle des druides, l’autre des cavaliers ».

« Poussés par de si grands avantages, beaucoup viennent spontanément suivre leur enseignement, beaucoup leur sont envoyés par leurs parents et leurs proches. Là ils apprennent par coeur, à ce que l’on dit, un grand nombre de vers: aussi certains demeurent-ils vingt ans à leur école. Ils estiment que la religion interdit de confier ces cours à l’écriture, alors que pour le reste en général, pour les comptes publics et privés, ils se servent de l’alphabet grec… ce qu’ils cherchent surtout à persuader, c’est que les âmes ne meurent pas, mais passent après la mort d’un corps dans un autre ; cette croyance leur semble particulièrement propre à exciter le courage, en supprimant la crainte de la mort. Ils discutent aussi abondamment sur les astres et leur mouvement, sur la grandeur du monde et de la terre, sur la nature des choses, sur la puissance et le pouvoir des dieux immortels, et ils transmettent ces spéculations à la jeunesse ».

« Ils se servent pour ces sacrifices humains du ministère des druides ; ils pensent, en effet, que c’est seulement en rachetant la vie d’un homme par la vie d’un autre homme que la puissance des dieux immortels peut être apaisée. Ils ont des sacrifices de ce genre qui sont d’institution publique. Certains ont des mannequins d’une taille énorme, dont ils remplissent d’hommes vivants la carapace tressée d’osiers, l’on y met le feu, et les hommes périssent enveloppés par la flamme ».

Ces descriptions des sacrifices humains comme coutume religieuse celte a fait couler beaucoup d’encre et on a actuellement toujours du mal à cerner la part de vérité contenue dans les descriptions antiques. D’autant plus que Jules n’est pas le seul à parler de sacrifices humains. Pausanias accuse même les Celtes d’anthropophagie tandis qu’un autre auteur grec décrit des crânes accrochés aux portes des maisons et des sanctuaires. En ce qui concerne cette pratique, la numismatique, la statuaire et les fouilles archéologiques ont révélé l’importance symbolique de la tête coupée dans la culture celte.

- Le trophée de Ribemont-sur-Ancre (dans la Somme) :

Responsable : Jean- Louis Brunaux

Découvert grâce aux photographies aériennes de Roger AGACHE dans les années 1960, le sanctuaire rural de Ribemont-sur-Ancre est l’un des plus vastes de la Gaule romaine. Mais ce sont ses vestiges de l’époque celtique qui en font un site unique en Europe.

L’objectif de la fouille protohistorique est

Les buts de la fouille du sanctuaire gallo-romain sont également

Il importe désormais de connaître la nature des immenses installations annexes qui encadrent sur près de 70 hectares ce gigantesque sanctuaire : s’agit-il d’annexes ou d’une petite agglomération ?

Voir en ligne : http://www.ribemontsurancre.cg80.fr/

Jean-Louis Brunaux a livré le secret de ce site qui a été longtemps considéré comme un sanctuaire. En fait, à Ribemont-sur-Ancre, nous sommes en présence d’un trophée guerrier érigé à l’endroit d’une grande bataille. Cette bataille s’est déroulée vers 260 av JC, elle a opposé 10 000 fantassins et cavaliers : des peuples belges à des Gaulois, les Armoricains. Les Belges l’ont emporté et par la suite se firent appeler Ambiens.

Le trophée domine le paysage, il est tourné vers l’ouest, comme les enclos funéraires et est séparé du monde profane par un fossé. L’enclos était de forme polygonal et entouré d’un mur de 6 m de haut. Mais à l’extérieur de cet enclos on a aussi trouvé un espace cultuel. En fait, nous sommes en présence de deux trophées, celui des vainqueurs et celui des vaincus.

A l’extérieur de l’enclos, dans le trophée des vaincus, on a retrouvé des milliers d’os humains, en charnier, mélangés à deux cents pièces d’armement : boucliers, lances, épées. Ces os proviennent d’hommes solides, entre 15 et 40 ans, ils ont été transportés sur deux kilomètres et ont reçu des coups violents ayant pu entraîner des blessures mortelles. Les dépouilles de ces hommes, décapités, avec leurs armes, avaient été installées dans trois bâtiments en bois sur des planchers surélevés à claire-voie, ils étaient suspendus à des portiques, serrés les uns contre les autres, pour sécher. Après décomposition, quand les os étaient parfaitement nettoyés (au bout d’un an), ils étaient récupérés et traités rituellement. Après broyage, les os servaient d’offrande aux divinités chtoniennes (souterraines). Les os retrouvés en charnier proviennent des corps qui sont tombés accidentellement sur le sol lors de la décomposition, considérés comme impurs (souillés par le sol?), ils n’ont pas été traités pour les dieux.

|

|

Dans l’enclos polygonal fermé, le trophée des vainqueurs, on a retrouvé un véritable ossuaire : un empilement de membres humains et d’os de chevaux, environ deux mille os longs, agencés en une sorte d’autel cimenté par du torchis et de la terre. A l’intérieur de cet autel creux, on a retrouvé des milliers d’os humains minutieusement broyés et brûlés pour alimenter les divinités souterraines (il s’agit des os des vaincus mis à sécher dans le sanctuaire précédemment décrit). On a retrouvé aussi dans cet espace les os longs d’une vingtaine d’individus avec leurs armes et des céramiques appartenant aux vainqueurs. Des stèles en grès étaient associées aux dépouilles de ces valeureux guerriers. Les dépouilles de ces guerriers vainqueurs étaient décharnées à l’air libre par les oiseaux. Ce n’est qu’après ce traitement que les corps iront rejoindre les divinités et que l’emplacement sera transformé en lieu de culte. Flavius confirme cette pratique chez les Celtes des armées d’Hannibal “Si l’on veut que l’âme rejoigne les dieux, il faut laisser le vautour affamé se repaître des chairs”.

Nous sommes donc en présence d’un lieu de mémoire qui met en évidence que la guerre est un acte divin pour les Celtes. Après le combat, le champ de bataille est transformé rituellement, le corps des morts doit revenir aux divinités tutélaires. Le vainqueur prélève la tête de sa victime et est autorisé à garder ce trophée personnellement. Le reste des dépouilles est ensuite transporté jusqu’au lieu de culte pour y être traité de la façon dont nous l’avons décrit plus haut, les vaincus n’étant pas traités de la même manière que les vainqueurs.

L’enclos des vaincus a été conservé pendant plus de deux siècles alors que celui des vainqueurs a été détruit rapidement : les os longs ont été récupérés, les murs de l’enceinte ont été abattus, incendiés et les restes des corps ont été jetés dans la tranchée de la palissade qui sera refermée. Mais à la périphérie de l’espace sacré des vainqueurs, des sacrifices d’animaux, des offrandes d’armes, des banquets vont perpétuer le souvenir des guerriers héroïsés durant deux siècles et demi.

(Ribemont-sur-Ancre)

- Les sacrifices humains d’Acy-Romance (Ardennes) :

Bernard Lambot a fait des découvertes singulières à Acy-Romance :

- Il met à jour, sur une vaste esplanade, 19 jeunes hommes, roulés en boule, la tête entre les jambes, avec des connexions anatomiques remarquablement conservées, et inhumés dans des fosses circulaires peu profondes. La position bizarre de ces corps s’explique par le fait qu’ils ont été momifiés naturellement dans un puits sec ventilé, de 7,60 m de profondeur, que l’on a retrouvé sous le temple. Les corps étaient placés dans une caisse, les mains liées derrière le dos, puis étaient descendus dans le puits jusqu’à dessiccation. Ainsi, les humeurs et fluides corporels pouvaient s’écouler dans la terre pour alimenter les divinités souterraines. Une fois remontés, les corps étaient à nouveau séchés dans un endroit aéré avant d’être inhumés.

- Un autre corps de jeune homme, les mains liées derrière le dos, a été retrouvé, dissimulé le long du mur d’une maison. La mort a été provoquée par un violent coup de hache asséné au temporal droit, alors qu’il était agenouillé.

- Trois (nombre symbolique) autres squelettes momifiés ont été découverts sur une autre place, inhumés en ligne, à 4 m les uns des autres, dans des fosses carrées. Ils étaient exposés face au soleil, assis en tailleur, le dos bien droit.

Ces morts, dans des postures particulières, inhumés (alors qu’à cette époque on incinère), sont pour B. Lambot des humains sacrifiés. Ces mises à mort ont eu lieu entre la fin du IIème siècle et le début du Ier siècle av JC, c’est-à-dire à une époque où les sacrifices humains n’étaient plus pratiqués. On peut donc se demander pourquoi les Gaulois ont transgressé l’interdit, s’agissait-il de conjurer une catastrophe naturelle? On peut aussi s’interroger sur l’identité des victimes : des esclaves, des prisonniers, des membres de la tribu?

J-L Brunaux se montre plus prudent pour parler de sacrifices humains. Si de nombreux auteurs antiques parlent des sacrifices humains des Gaulois, sont-ils fiables? Leur but n’est-il pas de prouver la barbarie des Celtes? D’ailleurs la pratique des sacrifices humains a existé aussi à Rome jusqu’au IIème siècle av JC. César explique la raison des sacrifices humains des Gaulois : les divinités chtoniennes appellent des vies et en échange, elles rendent de nouvelles générations. Mais ce rite est accompli et contrôlé par les druides et à partir du IIème siècle av JC, on remplace ces sacrifices par la peine capitale. Donc, les vies à offrir aux dieux vont se recruter parmi les criminels. Pour J-L Brunaux, les dépouilles d’Acy-Romance relèvent plutôt de ces exécutions capitales (comme à Fesques) que de sacrifices humains. Les condamnés à mort étaient suspendus à des portiques jusqu’à ce qu’ils meurent car il était interdit de verser le sang.

B. Lambot pense, lui, qu’il s’agit de sacrifices car sur 19 jeunes gens exécutés, 11 l’ont été en hiver, à des périodes régulières, sur 80 ans.

Mais si sacrifices humains, il y avait, cela devait rester exceptionnel.

Sources principales : “nos ancêtres les Gaulois” Renée Grimaud. Ed Ouest-France.

Sciences et Avenir N° 662 AVRIL 2002

You are currently browsing the tag archive for the ‘Gaulois’ tag.

octobre 11, 2009 in Chemins païens, Histoire, Livres | Tags: César, Gaulois, Guerre, Guerre des Boutons, Louis Pergaud, Lucain, Vercingetorix | Laisser un commentaire

Dans sa préface à sa Guerre des Boutons, Louis Pergaud abat les cartes d’entrée de jeu : « Foin des purs latins : je suis un Celte ». Et les enfants eux mêmes , en classe, retiennent sans problème « l’histoire des Gaulois qui étaient de grands batailleurs et qu’ils admiraient fort ».On nous décrit habituellement « la guerre des boutons » comme une chronique tendre de la France des années 60 où deux bandes de gamins, rivales, jouent à la guéguerre. C’est pas faux … mais est-ce qu’il ne serait pas possible d’aller un peu plus loin et d’y voir, aussi, une sorte de geste épique menée par des Gaulois d’aujourd’hui ?

- Les Velrans, qui sont des calotins, et les Longevernes, qui sont des rouges , entretiennent depuis des générations, et sans trop se rappeler pourquoi, un antagonisme permanent.

En fait, les gaulois ont toujours aimé se flanquer sur la gueule : c’est une véritable institution culturelle mais qui répond en même temps à des nécessités économiques. Les Gaulois qui pratiquent le commerce, et qui ont développé l’agriculture à force d’innovations techniques semblent pourtant leur préférer les vertus guerrières puisqu’ils se définissent eux-mêmes avant tout comme des guerriers. Cicéron, caricatural, affirme qu’ils « trouvent honteux de se procurer du blé par le travail. Aussi vont-ils, les armes à la main, couper la moisson sur les champs d’autrui ».. Même l’artisanat, pour lequel ils sont réputés, se voit disputer son importance dans les bases de l’économie par le butin et le mercenariat et chaque expédition rapporte une masse considérable de richesse, même si une bonne partie est donnée en offrande pour les divinités.

- La guerre a été déclarée par des insultes, et ce sont encore les insultes qui président à la première confrontation , lancées par les chefs de chaque armée « revenant au mode antique ».

Les champions des armées gauloises (qui sont des troupes des pagi -c.a.d. approximativement des cantons- plutôt que des armées stricto sensu) se lancent des défis . Ils adressent les pires insultes à leurs adversaires et dressent la liste de leurs ancêtres en en vantant les exploits sur fond de cris de guerre, de sonneries de trompe et de martèlement des boucliers. Les Gaulois se livrent aussi à des danses guerrières pour impressionner l’ennemi et lui tirent ostensiblement la langue. Il est fort possible que Lebrac en montrant son cul à ses ennemis, ne fasse que retrouver un vieux geste déjà moult fois effectué par ses ancêtres, et inscrit dans ses gènes.

Pendant que les bardes font l’éloge des chefs.

Et que, parfois, les druides essaient de s’interposer pour proposer des solutions pacifiques.

Et quand rien n’a marché et que le combat général devient inéluctable, tout le monde se précipite à l’attaque.

Lebrac est le chef des Longeverne, l’Aztec des Gués celui des Velrans. Lebrac a un nom suffisamment parlant . Et on nous dit que l’Aztec doit son surnom à sa petite taille et à son apparence chétive, mais on sait que dans la littérature mythique irlandaise, le gué tient une place importante et qu’il est intimement lié aux héros. Cuchulainn notamment lors de la malédiction des Ulates à laquelle il est le seul à échapper, se positionne sur Ath Gabla (le Gué de la Fourche) de manière à repousser les troupes de la reine Medb (Razzia des Vaches de Cooley) …

Les Gaulois n’utilisaient pour désigner les personnes que des sortes de surnoms qui leur étaient attribués par la collectivité à la suite d’événements divers. C’est dire que ces désignations pouvaient changer au cours de la vie et qu’elles n’étaient pas héréditaires. Pour désigner des personnages influents, on avait ainsi tendance à utiliser des superlatifs flatteurs. L’exemple le plus significatif peut être et en tous cas le plus connu est celui de Vercingetorix :le roi des super-guerriers (Orgetorix « le roi des tueurs »,). On est ici gâté avec la profusion de surnoms et superlatifs : Migue la Lune, La Crique, Touegueule…

Les sacrifices humains ont-ils existé chez les Gaulois ?

D’après « L’Histoire » n° 176. « Les sacrifices humains ont-ils existé » Jean-Louis Cadoux

« Leur irréflexion s’accompagne aussi de barbarie et de sauvagerie, comme si souvent chez les peuples du Nord : je pense à cet usage qui consiste à suspendre à l’encolure de leur cheval les têtes de leurs ennemis quand ils reviennent de la bataille, et à les rapporter chez eux pour les clouer devant les portes. [...] Ce furent les Romains qui mirent fin à ces coutumes, ainsi d’ailleurs qu’à toutes les pratiques de sacrifices et de divination contraires à nos usages; car ils [les Gaulois] cherchaient des présages dans les convulsions d’un homme, désigné comme victime, qu’on frappait dans le dos d’un coup d’épée. Ils ne sacrifiaient jamais sans qu’un druide fût présent. On cite aussi plusieurs formes de sacrifices humains chez eux : par exemple, on tuait certaines victimes à coups de flèches, ou on les crucifiait dans les temples, ou encore on confectionnait une effigie géante de paille et de bois, et après avoir jeté dedans des bestiaux et des animaux sauvages de tout genre et des hommes, ils en faisaient un holocauste.»

C’est ainsi que Strabon parle des Gaulois dans sa description du monde (« Géographie ») vers 18 ap JC.

Cuervo profético para los galos

Selon Jean-Louis Cadoux, ce discours stéréotypé, qui voudrait faire des Gaulois des barbares sanguinaires, on le retrouve à quelques variantes près chez César qui inspirera d’autres auteurs. Mais César aurait recopié lui-même des sources grecques et en particulier, Posidonios d’Apamée (vers 135-51 av JC) qui avait voyagé en Gaule au début du Ier siècle av JC.

Tous les auteurs qui parlent de la Gaule reprendraient les mêmes clichés dans la mesure où ils puisent à la même source. Pour eux, la bravoure des Gaulois s’expliquerait par leur croyance en la métempsychose qui leur enlèverait toute peur de la mort, la vie n’étant qu’un passage intermédiaire. Cette présentation des choses servirait les Romains, elle justifierait la conquête et en présentant leurs adversaires comme des guerriers fanatisés par les druides, excuserait certains échecs cuisants des Romains.

Des détails sur les sacrifices humains proviennent également des Sholies de Berne, ajoutées à la Pharsale de Lucain. Il s’agit de notes explicatives d’un grammairien rédigées tardivement (au plus tôt au IVème siècle ap JC) sur des passages évoquant les dieux sanguinaires Teutatès, Esus, Taranis.

Reconstitution graphique de ce qui a été interprété comme un trophée érigé par des Celtes avec les corps décapités de leurs ennemis. (Ribemont-sur-Ancre, 2003)

On peut en proposer une traduction approximative :

« Voici chez les Gaulois ce qui satisfait Teutatès Mercure : un homme est plongé par la tête dans un bassin jusqu’à suffocation. Voici ce qui satisfait Hésus Mars : un homme est suspendu à un arbre jusqu’à ce que, avec écoulement de sang, ses membres se disjoignent [ou : jusqu'à ce qu'en le frappant, on lui ait arraché les membres]. Voici comment Taranis Dis Pater est satisfait chez eux : des hommes sont brûlés dans une sorte de ruche en bois».

En 1990, Jean-Louis Brunaux met en place un ambitieux programme de fouille sur l’un des sites les plus exceptionnels de l’Europe celtique, Ribemont-sur-Ancre (dans la Somme) où des armes gauloises et des ossements humains ont été découverts en grand nombre.

Depuis le début des années 2000, Jean-Louis Brunaux a entrepris la rédaction de synthèses plus larges sur la civilisation gauloise : Les religions gauloises , (Errance, 2000) ; Guerre et religion en Gaule, essai d’anthropologie celtique (Errance, 2004) ; Les Gaulois (Belles-Lettres, 2005) ; Les Druides, des philosophes chez les Barbares (Le Seuil, 2006).

| Jean-Louis Brunaux Les religions gauloises : nouvelles approches sur les rituels celtiques de la Gaule indépendante Errance - 2000

|

|||||||

![]()

La religion gauloise n’est plus aujourd’hui aussi mystérieuse qu’elle le fut, auterisant aussi bien les récupérations ésotériques les plus délirantes que les rêves nostalgiques des Romantiques d’hier. Ce livre explore un champ nouveau de la recherche, celui de l’anthropologie religieuse des Celtes. En exposant les résultats les plus spectaculaires de l’archéologie des vingt dernières années, il nous révèle ce qu’étaient les lieux de culte des Gaulois - des enceintes sacrées -, comment les dieux étaient honorés par des sacrifices animaux et de quelle façon les guerriers leur consacraient la victoire en des trophées monumentaux et macabres.

- 4ème de couverture -

Jean-Louis Brunaux ![]()

Les druides, des philosophes chez les barbares

Seuil - 2006

Mais il faut se garder de prendre ce texte au pied de la lettre car il y a des incertitudes sur plusieurs mots. L’apport de l’archéologie, et en particulier les fouilles récentes sur les sanctuaires picards, renouvelle complètement l’approche de la religion gauloise. Jean-Louis Cadoux fait référence à un article de Jean-Louis Brunaux, « Les sanctuaires gaulois » qui fait le point sur les fouilles qu’il a menées sur le sanctuaire de Gournay-sur-Aronde, près de Compiègne, dans l’Oise. Dans les fosses, on a trouvé des moutons, des porcs et quelques chiens sacrifiés et consommés sur place. Mais les Gaulois avaient tué aussi des bovins qui, au lieu d ‘être consommés, avaient été déposés dans la fosse jusqu’au pourrissement. Il s’agit ici d’un rite assez rare qui consiste à nourrir les dieux du sous-sol avec la chair sacrifiée des victimes. Mais la fosse a livré aussi des armes brisées ou tordues et des os longs humains portant des traces de coups ou de découpe, des fragments de crâne humain ont été trouvés sur le sol près de l’entrée. François Poplin propose une explication : « des têtes coupées étaient accrochées au porche d’entrée, comme sur les piliers de Roquepertuse et d’Entremont ». On pense tout de suite qu’il pourrait s’agir des têtes des ennemis vaincus et prélevées sur le champ de bataille. On serait alors en présence de trophées, faits avec le corps et les armes d’ennemis décapités, placés dans les sanctuaires comme protecteurs du territoire nouvellement conquis. Les fouilles du site de Ribemont-sur-Ancre, près d’Amiens, permettent de confirmer cette hypothèse. Une soixantaine de corps sans tête, avec des armes, ont été retrouvés. La position des corps montre qu’ils sont tombés d’un support en hauteur. On peut imaginer ces corps pendus dans une sorte de grenier sur pilotis, les cadavres, dans ce milieu élevé et aéré, se seraient momifiés naturellement.

Rama de muérdago

Cette hypothèse des trophées pourrait remettre en question l’idée qu’il y ait eu des sacrifices humains massifs chez les Gaulois. Une appropriation de dépouilles n’est pas la même chose qu’un sacrifice humain.

De même, on peut s’interroger sur les découpes que l’on retrouve sur les cadavres dans les fosses, elles ne sont pas provoquées par des blessures de guerre, et pourquoi s’agit-il toujours des os des membres ? On pourrait en déduire des pratiques anthropophagiques ou plus probablement des coutumes funéraires de la conservation de certaines parties des corps des défunts : les membres pour alimenter des ossuaires et les têtes momifiées des ancêtres héroïsés, ce qui confirmerait l’hypothèse des crânes encloués en milieu d’habitat.

Il apparaît aussi que l’on pourrait retrouver dans ces fosses, pas seulement des hommes (des guerriers) mais aussi des femmes et des enfants.

Il faut donc être très prudent sur les sources littéraires qui présentent les Gaulois comme des sacrificateurs humains. On a certes retrouvé des fosses de cadavres humains décapités, reste à savoir si ces hommes ont été mis à mort pour les dieux ou s’il s’agit uniquement de cadavres prélevés sur le champ de bataille ou encore de défunts héroïsés (pensons au cultes de reliques, on n’hésitait pas alors à dépecer tel saint, le cœur étant vénéré à un endroit, le bras droit à un autre…)

D’après « L’Histoire » n° 176 (04/1994) « Les sacrifices humains ont-ils existé » Jean-Louis Cadoux

Druides et régents, les princes celtes du Glauberg ».

Longtemps considéré comme simple sépulture en l’honneur d’un prince celte, le tumulus du Glauberg a-t-il aussi été le théâtre de sacrifices humains ?

Estatua tricéfala gala

En 1996, la découverte d’une statue de grès à côté du tumulus du Glauberg semble confirmer que ce monticule de terre était bien un monument funéraire en l’honneur d’un prince celte.

Dans sa préface à sa Guerre des Boutons, Louis Pergaud abat les cartes d’entrée de jeu : « Foin des purs latins : je suis un Celte ». Et les enfants eux mêmes , en classe, retiennent sans problème « l’histoire des Gaulois qui étaient de grands batailleurs et qu’ils admiraient fort ».On nous décrit habituellement « la guerre des boutons » comme une chronique tendre de la France des années 60 où deux bandes de gamins, rivales, jouent à la guéguerre. C’est pas faux … mais est-ce qu’il ne serait pas possible d’aller un peu plus loin et d’y voir, aussi, une sorte de geste épique menée par des Gaulois d’aujourd’hui ?

- Les Velrans, qui sont des calotins, et les Longevernes, qui sont des rouges , entretiennent depuis des générations, et sans trop se rappeler pourquoi, un antagonisme permanent.

En fait, les gaulois ont toujours aimé se flanquer sur la gueule : c’est une véritable institution culturelle mais qui répond en même temps à des nécessités économiques. Les Gaulois qui pratiquent le commerce, et qui ont développé l’agriculture à force d’innovations techniques semblent pourtant leur préférer les vertus guerrières puisqu’ils se définissent eux-mêmes avant tout comme des guerriers. Cicéron, caricatural, affirme qu’ils « trouvent honteux de se procurer du blé par le travail. Aussi vont-ils, les armes à la main, couper la moisson sur les champs d’autrui ».. Même l’artisanat, pour lequel ils sont réputés, se voit disputer son importance dans les bases de l’économie par le butin et le mercenariat et chaque expédition rapporte une masse considérable de richesse, même si une bonne partie est donnée en offrande pour les divinités.

- La guerre a été déclarée par des insultes, et ce sont encore les insultes qui président à la première confrontation , lancées par les chefs de chaque armée « revenant au mode antique ».

Les champions des armées gauloises (qui sont des troupes des pagi -c.a.d. approximativement des cantons- plutôt que des armées stricto sensu) se lancent des défis . Ils adressent les pires insultes à leurs adversaires et dressent la liste de leurs ancêtres en en vantant les exploits sur fond de cris de guerre, de sonneries de trompe et de martèlement des boucliers. Les Gaulois se livrent aussi à des danses guerrières pour impressionner l’ennemi et lui tirent ostensiblement la langue. Il est fort possible que Lebrac en montrant son cul à ses ennemis, ne fasse que retrouver un vieux geste déjà moult fois effectué par ses ancêtres, et inscrit dans ses gènes.

Pendant que les bardes font l’éloge des chefs.

Et que, parfois, les druides essaient de s’interposer pour proposer des solutions pacifiques.

Et quand rien n’a marché et que le combat général devient inéluctable, tout le monde se précipite à l’attaque.

Lebrac est le chef des Longeverne, l’Aztec des Gués celui des Velrans. Lebrac a un nom suffisamment parlant . Et on nous dit que l’Aztec doit son surnom à sa petite taille et à son apparence chétive, mais on sait que dans la littérature mythique irlandaise, le gué tient une place importante et qu’il est intimement lié aux héros. Cuchulainn notamment lors de la malédiction des Ulates à laquelle il est le seul à échapper, se positionne sur Ath Gabla (le Gué de la Fourche) de manière à repousser les troupes de la reine Medb (Razzia des Vaches de Cooley) …

Les Gaulois n’utilisaient pour désigner les personnes que des sortes de surnoms qui leur étaient attribués par la collectivité à la suite d’événements divers. C’est dire que ces désignations pouvaient changer au cours de la vie et qu’elles n’étaient pas héréditaires. Pour désigner des personnages influents, on avait ainsi tendance à utiliser des superlatifs flatteurs. L’exemple le plus significatif peut être et en tous cas le plus connu est celui de Vercingetorix :le roi des super-guerriers (Orgetorix « le roi des tueurs »,). On est ici gâté avec la profusion de surnoms et superlatifs : Migue la Lune, La Crique, Touegueule…

- Dès la première bataille, un prisonnier est fait par les Longevernes auquel on coupe tous les boutons de tous ses vêtements et la troupe rentre au bercail en chantant et brandissant les trophées. Pour les batailles suivantes, l’ennemi s’alignera sur cette mesure de rétorsion et les uns et les autres en arriveront à piquer carrément les vêtements des prisonniers.

A part la main droite que César fit couper à tous les rescapés gaulois d’Uxellodunum, dans l’Antiquité Celte, c’était plutôt la tête de celui qu’on venait de tuer qu’on coupait , et qu’on attachait à l’encolure du cheval : ce trophée était l’unique part de l’ennemi tué qui revenait à son vainqueur puisque ses armes et les restes de la dépouille étaient ramenés triomphalement et entreposés dans le sanctuaire en offrande aux dieux, mais le nombre qu’il en pouvait aligner témoignait de sa bravoure et lui donnait droit à une part du butin.

A l’issue du combat donc, les vainqueurs entamaient un chant de victoire, s’emparaient de tout ce qu’ils pouvaient sur le champ de bataille, dépouillaient les cadavres et prélevaient les têtes qu’ils ramenaient chez eux afin de les conserver.

- La bataille a lieu dans les bois et les belligérants se reconnaissent par des cris d’oiseaux, le tirouit de la perdrix grise…

La Gaule était réputée pour être recouverte de forêts (la Gaule chevelue), même si la surface qu’elles occupaient était sensiblement la même qu’aujourd’hui. Si les Gaulois s’y sentaient parfaitement à l’aise, les romains en revanche redoutaient la forêt. Il y a un texte où Lucain montre bien la terreur qu’elle pouvait leur inspirer (« … les rayons du soleil ne peuvent percer les épais feuillages et une obscurité glaciale règne en permanence dans cette forêt où, dit-on, chaque arbre a été arrosé par des flots de sang humain… »). On connait aussi le Kad Goddeu, ou Combat des Arbres, de Taliésin.

De même les oiseaux avaient une grande importance pour les Gaulois, ils étaient souvent divinisés. L’alouette (alauda) : avait donné son nom à une légion gauloise formée par César. Les chouans avait comme signe de ralliement le hululement de la chouette.

- Ils décident de se battre nus mais vont rapidement y voir plus d’inconvénients que d’avantages. Décideront donc de garder leurs vêtements pour les affrontements mais décident aussi de constituer un trésor de guerre pour réparer les dommages (boutons, agrafes, bretelles, argent…)

On ne sait pas trop ce qu’il en est de cette histoire du combat nu : légende ou réalité ?… C’est peut être arrivé mais ça devait être tributaire de l’époque, des circonstances, etc… S’ils combattaient nus, c’était pour narguer les adversaires mais cette attitude devait surtout relever d’une raison religieuse : les guerriers offraient ainsi leur vie à leur tribu et aux dieux qui étaient censés les regarder combattre.Pourtant, ce n’est quand même pas très pratique et ça peut être douloureux (difficile de combattre efficacement avec une épine dans le pied) : ils portaient un casque, se protégeaient d’un bouclier, et dès le IIIe siècle avant notre ère ils avaient inventé la cote de maille. Avec naturellement de grandes disparités entre d’une part les princes, nobles et guerriers fortunés, et d’autre part les troupes à pied.

Comme pour toute armée en mouvement les gaulois établissaient de la même manière des bivouacs où il s’agissait de préparer la nourriture, réparer le matériel endommagé, panser d’éventuelles blessures.

- Ils suivent une stratégie militaire et tendent des pièges subtils

On est habitué à entendre dire que les Gaulois étaient tout sauf disciplinés. On s’imaginerait donc, dans les batailles, une meute de brutes se précipitant vers l’ennemi, sans méthode et tout le monde en train de se taper dessus dans une mêlée indescriptible. Et pourtant les troupes gauloises ont une connaissance parfaite de manœuvres difficiles, telles que le combat de cavalerie, la phalange, et la tortue et César laisse deviner une image des Gaulois qui utilisent des tactiques militaires classiques. et se plient à une authentique stratégie, parfois calculée à long terme.

- Le trésor de guerre est constitué et sera entreposé dans une cabane construite au fond des bois, avec une « fougue joyeuse » et un « frénétique enthousiasme » surpassant ceux des Celtes, jadis « narguant le tonnerre à coups de flèches ». C’est Marie, la « femme » du chef, qui présidera aux réparations et aux pansements. Mais en attendant, tout le monde décide d’inaugurer la cabane par un festin somptueux.

On se retrouve là dans une « situation » de bivouac où les femmes attendent les guerriers à l’issue des combats (quand elles ne participent pas elles mêmes à ces combats). Mais il y a aussi le festin qui est également caractéristique du retour des batailles et il semble que la seule distraction que les textes accordent au peuple est « l’assemblée », de quelque nature que ce soit . Au plaisir matériel de la bonne chair et du repas proprement dit, s’ajoute le plaisir intellectuel du verbe où bavardages et vantardises sont la règle. Et où, l’alcool aidant, les susceptibilités sont toujours promptes à s’ exacerber.

- Mais un jour, en rentrant à leur camp, ceux de Longeverne s’inquiètent de ce qu’ils sont survolés par une bande de corbeaux croassant et trouvent leur cabane dévastée et le trésor volé : Ils ont été trahis. Le renégat est rapidement démasqué, impitoyablement puni et un peu plus tard le trésor récupéré. Mais l’épopée est terminée, et le livre aussi…

Le corbeau, oiseau d’Odin mais aussi oiseau de Lug. Oiseau du soleil et de la lumière en même temps que celui des ténèbres et des mystères. Symbole de connaissance. Il a toujours été plus ou moins considéré comme un augure. Il est dit qu’il était une fois (et par cette formule, on voit bien qu’on rentre de plain pied dans le mythe), sous le règne du grand roi Ambigatos… La Gaule était devenue si riche et si peuplée qu’il était devenu bien difficile de gouverner la masse de ses habitants. Ambigatos décida donc de faire partir ses neveux, en quête de nouveaux territoires (on dit aussi qu’ils étaient remuants et ambitieux et qu’il était donc plus prudent de les éloigner avant la mort du Roi). Acceptant de se soumettre au sort, ceux ci se rendirent chez un oracle, vivant à l’embouchure de la Loire, dont les deux corbeaux sacrés, par leur vol, leur assignèrent chacun une direction à prendre. Ségovèse partit vers l’est et la forêt hercynienne formant l’avant garde de ceux qui allaient en Asie Mineure fonder l’empire des Galates et Bellovèse vers l’Italie pour fonder la Gaule Cisalpine.

Les Gaulois n’étaient pas plus tendre que les autres peuples avec les déserteurs les traitres et les parjures et les moins coupables « n’étaient que » éborgnés ou essorillés…

Un dernier mot sur le titre que j’ai choisi : cet « à cul les Velrans« , le cri de guerre de ceux de Longeverne, correspond bien à cette exclamation gauloise « Cecos ac Caesar » : Merde à César !…. et donc par une analogie qui me tient, aujourd’hui, tout particulièrement à cœur (désolé pour le Hors Sujet apparent) : « Mort aux Cons !!!«

—————————————————————————————————————–

septembre 27, 2009 in Chemins païens, Ephéméride, Histoire, Mémoire antique | Tags: Alésia, Gaulois, Pierre Lance, Revanche, Vercingetorix | 1 commentaire

Après deux mois de siège,52 ans avant notre ère, Vercingetorix capitule à Alésia le 27 septembre. Les Gaulois sont vaincus et la Gaule est intégrée à l’ empire romain.

Selon Pierre Lance (« Alésia, un choc de civilisations »), « la défaite d’Alésia est une allégorie qui restitue l’image de toutes les défaites gauloises, tant militaires qu’idéologiques, jusqu’à 1940 inclusivement, mais qui, plus encore, symbolise toutes les défaites du Celte de toujours devant une « civilisation de l’artifice » et une « religion du système » qui, depuis plus de vingt siècles, trahissent toute espèce de nature et de réalité.

C’est la défaite de l’individualiste devant le collectivisme, du régionaliste devant le centralisme, du panthéiste devant le monothéisme, du spiritualiste devant le matérialisme, de l’Occidental devant l’orientalisme, du villageois devant la mégapole, du citoyen devant la bureaucratie, du créateur devant le technocrate, de l’artisan devant le robotisme, de la maison individuelle devant le grand ensemble … Que sais-je encore ! Bref, c’est la défaite de l’homme libre devant toutes les formes de tyrannie : politique, économique, spirituelle. En un mot c’est la défaite de l’Esprit.

C’est dire que cette défaite est celle de tous les hommes. Et c’est pourquoi elle exige la revanche sans laquelle on pourrait désespérer de l’avenir de l’humanité. (…)

Aujourd’hui, nous voyons s’élaborer de grands blocs humains dont certains dirigeants rêvent manifestement d’imposer leur loi à toute la planète, soit au nom d’idéologies ou de religions totalitaires, soit pour le seul goût du pouvoir, ou bien encore mus par un mélange de tout cela. Les hommes libres doivent donc, plus que jamais, se préparer à défendre, envers et contre tous, le droit sacré des individus et des peuples à disposer d’eux-mêmes, et, dans toute l’Histoire, aucun peuple ne sut mieux en affirmer les principes et en jeter les bases que nos ancêtres les Gaulois. »

—————————————————————————————-

septembre 4, 2009 in Livres | Tags: BD, Delphes, Gaulois, Keltos | 1 commentaire

Le corbeau des batailles

Keltos, t.1 (Jean-Pierre Pécau. Igor Kordey. Len O’Grady. Ed. Delcourt)

En 279 avant notre ère, 50 000 Celtes traversent la Grèce, écrasent une armée grecque aux Thermopyles et mettent le siège devant Delphes, la ville sacrée. D’où venaient-ils ? Qui les commandaient ? Pour quelle raison avaient-ils choisi d’entamer cette expédition contre les descendants d’Alexandre le Grand ?

L’histoire : Aux abords de la mer méditerranée, près de Massalia, en 280 avant J.C., un mystérieux guerrier se dirige vers le couchant. Faisant route pour Ker Ys, capitale des Abrincates, le prince Ursus vient avertir le roi Mordred, son frère, que des envahisseurs, les cimbres, se dirigent vers la ville. Mais il se heurte à l’incrédulité de son souverain. Mordred accepte cependant de consulter les oracles en procédant à un sacrifice. Ursus se rend au sanctuaire et découvre avec stupeur que c’est son porte lance, Yber, qui a été désigné comme victime du sacrifice. Après lui avoir tranché la gorge, l’oracle observe le sang d’Yber et prédit que le danger ne viendra pas du couchant mais du levant ! Le soir venu, Ursus trouve un peu de réconfort auprès de Morgan, sa sœur, qui lui confie avoir eu des visions dans lesquelles elle voyait son frère fuir vers le levant afin de fonder un nouveau royaume, mais d’échouer avant d’y réussir. Le lendemain, le mystérieux guerrier arrive à la capitale, en ayant au préalable tué le champion de la forêt. Dès son arrivée, des craintes se font sentir car il vient du côté du levant…

——————————————————————————————————————-

———————————————————————————————————————-

Tumba de un príncipe celta

En 2005, la mise au jour non loin de là d’un grand nombre d’ossements mêlés à des tessons de poterie, des résidus de charbon de bois et divers objets de métal intrigue pourtant les archéologues. L’équipe de chercheurs qui examine les fouilles en laboratoire découvre que les squelettes portent des marques de violence. Pas de traces, en revanche, de germes mortels témoignant d’une épidémie et qui justifieraient une sépulture commune, creusée à la hâte et sans mobilier funéraire. Une autre piste, qui repart des objets trouvés dans la tombe du régent, mène alors en France sur le plateau de Langres, où les Celtes adoraient la plus puissante déesse de leur panthéon, Sequana. Le site du Glauberg n’aurait-il pas été lui aussi un lieu de culte dont le druide n’était autre que le régent représenté sur la statue ? Et si l’on en croit les écrits de Jules César, les offrandes aux dieux celtiques incluaient aussi des sacrifices humains…

Après deux mois de siège,52 ans avant notre ère, Vercingetorix capitule à Alésia le 27 septembre. Les Gaulois sont vaincus et la Gaule est intégrée à l’ empire romain.

Archivado en: ACTUALIDAD, ARTÍCULOS, Arqueologia, Arte Antiguo, CITAS, Costumbres

Trackback Uri

| Les C E L T E S | L’histoire des Celtes | La religion des Celtes | La religion gallo-romaine | La mythologie |

| L’art celte | L’art gallo-romain | La femme celte | Les langues celtes | Sacrifices humains |

|

L’histoire des Celtes. Un mot mal connu? Double cliquez pour ouvrir le dictionnaire. http://jfbradu.free.fr/celtes/les-celtes/cadre-histoire-celtes.php3#autochtones

|

|

He encontrado esta página que resume la últimas opiniones que conozco sobre los celtas. Yo creo que son autóctonos.Pero hey diversas opiniones.

Los términos “Celtas”, “galos”, “galatas” L’appellation “Celtes” apparaît en premier chez Hécatée de Milet (vers 500 av JC) puis chez Hérodote (vers 450 av JC). Ce mot viendrait de l’indo-européen “keletos”, rapide, ou “kel-kol”, habitant, colon. L’HISTOIRE DES CELTES : Les origines des Celtes demeurent obscures et toute la lumière n’est pas faite sur leur arrivée en occident. Aujourd’hui, deux théories s’affrontent, la théorie classique (celle des migrations) et une théorie plus récente qui laisse à penser que les Celtes pourraient être la population autochtone de l’Europe de l’Ouest. La théorie des migrations des Celtes Une culture homogène apparaît sur les steppes d’Asie Centrale au VIème millénaire av JC : le peuple de Kourgan de langue indo-européenne (pratique funéraire du tumulus). Ce peuple atteint l’Europe orientale vers 4000 av JC, puis migre vers l’Europe de l’Ouest à partir de 2500 av JC et remplace les populations autochtones, non indo-européennes (culture des vases campaniformes). Les Celtes auraient pénétré en Gaule vers 1200 av JC (à la fin de l’âge du bronze). Au début du Ier millénaire, vers 900 av JC, une nouvelle civilisation s’implante dans notre pays, celle du fer. Mais il faut attendre le Vème siècle av JC pour qu’on puisse affirmer avec certitude que les peuples établis en Gaule sont bien des Celtes. 1. Entre 1800 et 1200 avant JC : une civilisation protoceltique (âge du bronze ancien et moyen) 2. Entre 1200 et 900 avant JC : la civilisation des “champs d’urnes” (âge du bronze final) |

|

Musée de St Germain-en-Laye |

Cet ensemble de cuirasses en bronze, découvertes à Marmesse (Haute-Marne) datant de la transition entre l’Age du bronze et du fer (IXème, VIIIème siècles av JC) est un ensemble unique en Europe. Ces cuirasses sont caractéristiques de l’armement défensif de prestige des riches guerriers au temps des premiers Celtes. Chaque cuirasse est composée de deux coques en feuille de bronze chaudronnée, rivetées sur l’un des côtés et fermées de l’autre par un système de crochets. |

|

- dans la technique de la céramique : le potier parvient à obtenir, sans l’aide du tour, une régularité des parois, une finesse, un poli, un fini extraordinaires. L’art de la cuisson se perfectionne; après les fours creusés dans la terre, apparaissent les fours construits. 3. Entre 900 et 480 av JC : la période de hallstatt: le premier âge du fer 4. Entre le Vème et le IIème siècle av JC : la période de la Tène (deuxième âge du fer) |

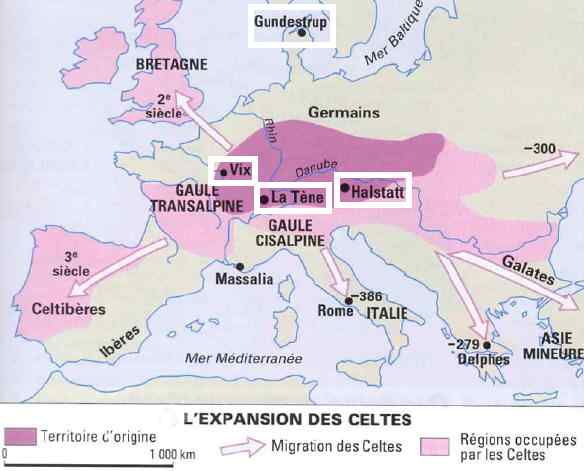

Carte à partir du Belin 6ème

Carte à partir du Belin 6ème

|

L’expansion maximale des Celtes se produit aux IVe et IIIe siècles avant notre ère. Vers 450 av JC, la Gaule est envahie à nouveau par des peuples venant de l’est et apportant des coutumes nouvelles, on peut parler ici de Celtes au sens propre du terme. Contrairement à ce que l’on avait pu penser, ces migrations ne prennent pas un caractère massif, les Celtes s’implantent par petits groupes et s’assimilent avec le peuplement d’origine. Ils sont attirés par les richesses agricoles et commerciales de l’Europe de l’Ouest, ils fuient leurs terres surpeuplées et un climat qui se dégrade (plus froid et plus humide). Les auteurs classiques parlent de ces Celtes comme de terribles barbares (féroces), montés torse nu (pour braver leurs ennemis) et casqués sur leurs petits chevaux, une longue épée à la main. Ils se répandent en Belgique, en Gaule, en Espagne et franchissent la Manche. Vers 390 av JC, les Gaulois de la tribu des Sénons (ou des Bituriges), commandés par Brennos, pénètrent en Italie du Nord et assiègent une ville étrusque : Clusium (Chiusi). Des ambassadeurs romains prennent parti contre les Celtes. Ces derniers lèvent le siège pour aller punir Rome de cette ingérence. Les deux armées se rencontrent à Allia, Brennos, fort de ses 60 000 hommes, inflige aux Romains (40 000 h) une cuisante défaite (-387). Les Gaulois pénètrent ensuite dans Rome qu’ils incendient, à l’exception du Capitole (épisode des oies du Capitole) qui résiste sept mois. Brennos accepte alors de quitter la ville en échange d’une rançon de mille livres d’or (épisode : “Malheur aux vaincus”).

Mais une partie de ces guerriers se fixe en Italie du Nord (la Gaule Cisalpine). La vague celtique continue ses incursions; dans les régions danubiennes, les Illyriens sont écrasés. En 281 av JC, trois armées celtes pénètrent en Grèce, en Thrace et en Macédoine. Delphes est pillée en 279 av JC, mais l’hiver et la maladie obligent l’armée à se replier en Macédoine où leur chef (un autre Brennos) se suicide. Après avoir subi une défaite contre le Macédonien Antigone Gonatas, le reste de l’armée va s’installer en Asie Mineure et fonde la Galatie. 5. La Gaule à la veille de la conquête romaine * La “Gaule chevelue” : c’est César qui emploie cette expression (« Gallia comata ») dans son Commentaire sur la Guerre des Gaules pour désigner la Gaule non encore soumise à Rome, c’est-à-dire les Trois Gaules (l’Aquitaine, la Celtique, la Belgique). Certains pensent que le mot “chevelue” fait référence à la longueur des cheveux portés par les Gaulois (ce qui est aussi en grande partie inexact) ou au caractère non- civilisé de cette Gaule, d’après César. La Narbonnaise : elle est conquise par les Romains (d’où son appellation : la Province, ce qui donnera le mot “Provence”) dès 121 av JC. Mais cette région avait déjà subi une forte influence grecque par la fondation de Phocée (Marseille) vers 600 av JC. 6. A partir du IIème siècle avant JC : la domination romaine.

La théorie des Celtes autochtones de l’Europe de l’Ouest La théorie des migrations s’appuie sur les caractères communs de la langue et des croyances (travaux de G. Dumézil) de la famille “indo-européenne”. Mais certains chercheurs (ex : John Brough) ont remis en question les travaux de Dumézil en montrant que les valeurs originales des Indo-Européens se retrouvaient aussi dans la bible qui appartient au fonds sémitique. De plus, des données archéologiques dans les régions danubiennes remettent en question la thèse des migrations qui n’a laissé aucune trace. La théorie des migrations n’arrive pas à expliquer, non plus, la présence précoce, à l’ouest, de peuples celtiques : les Celtes d’Armorique et les Celtibères. Patrice Brun pense qu’il n’y a aucune rupture culturelle dans l’aire géographique des Celtes en Europe, les variations de rites funéraires (inhumation-incinération) ne témoignent pas de remplacement de populations, mais uniquement d’évolutions culturelles locales. En fait, les Celtes seraient apparus beaucoup plus tôt qu’on le pensait, vers 2500 av JC. Dans cette hypothèse, la culture des vases campaniformes, qui couvre toute l’Europe occidentale au IIIème millénaire av JC, pourrait être d’origine indo-européenne et s’inscrire dans la phase des Proto-Celtes. Ainsi la culture des mégalithes (Carnac, Stonehenge) aurait une origine celte et Obélix, du fait, deviendrait moins anachronique avec ses menhirs. |

|

Les Indo-Européens, nos ancêtres? Cette conférence s’appuie principalement sur les travaux de Georges Dumézil et sur sa conviction qu’un même peuple serait à l’origine du peuplement du continent européen et de l’Inde : les Indo-Européens. Toutefois, on n’a aucune preuve archéologique que ce peuple ait vraiment existé et il n’y a pas de race indo-européenne. On admet cependant qu’il y a eu un peuple (entre 10 000 et 6000 ans) qui parlait une langue qui est à l’origine de presque toutes des langues parlées dans l’espace européen et indien aujourd’hui. En effet, toutes ces langues présentent dans leur grammaire et leur vocabulaire de telles ressemblances qu’on ne peut l’expliquer que par une origine commune. Ce peuple Indo-Européen, localisé peut-être dans l’Ukraine actuelle, aurait accompli, pour des raisons inconnues et à des époques différentes, des vagues de migrations dans toutes les directions en imposant sa langue aux peuples qu’il aurait vaincus : les Pré-Indo-Européens. 1. Les Pré-Indo-Européens 2. La communauté indo-européenne 3. Les origines probables des Indo-Européens 4. Les huit grandes vagues des Indo-Européens 5. Les peuples Post-Indo-Européens¨ |

Résumé de la page :

Aujourd’hui Encore , on ne connaît pas avec certitude quand et comment les Celtes (des Indo-Européens) sont venus s’installer en Europe de l’Ouest. Deux théories s’affrontent, la théorie classique est celle des migrations. Les Celtes seraient venus par vagues successives d’Europe orientale où ils se seraient fixés vers 4000 av JC. Ils auraient atteint l’Europe centrale, puis occidentale au 2ème millénaire av JC. Les Celtes seraient arrivés en Gaule vers 1200 av JC. La seule certitude que nous ayons, c’est qu’au Vème siècle av JC la Gaule est bien peuplée de Celtes.

On a l’habitude de distinguer trois périodes successives dans la civilisation celte :

- Entre 1200 et 900 avant JC, une civilisation appelée les “champs d’urnes”, à l’âge du bronze final (incinération des morts, naissance des oppida, grands progrès techniques)

- Entre 900 et 480 av JC : la période de Hallstatt, au premier âge du fer (période fastueuse des principautés guerrières)

- Entre le Vème et le IIème siècle av JC : la période de la Tène, au deuxième âge du fer (période d’extension maximale des Celtes, certains s’installent dans la plaine du Pô, apogée des oppida)

A partir du IIème siècle avant JC commence la domination romaine et la fin progressive de la civilisation proprement celte.

La théorie la plus récente pense que les Celtes seraient arrivés dans notre pays beaucoup plus tôt que le dit la thèse des migrations, ce sont eux qui auraient érigé les mégalithes.

Archivado en: ACTUALIDAD, ARTÍCULOS, Arqueologia, Arte Antiguo, CITAS

Trackback Uri

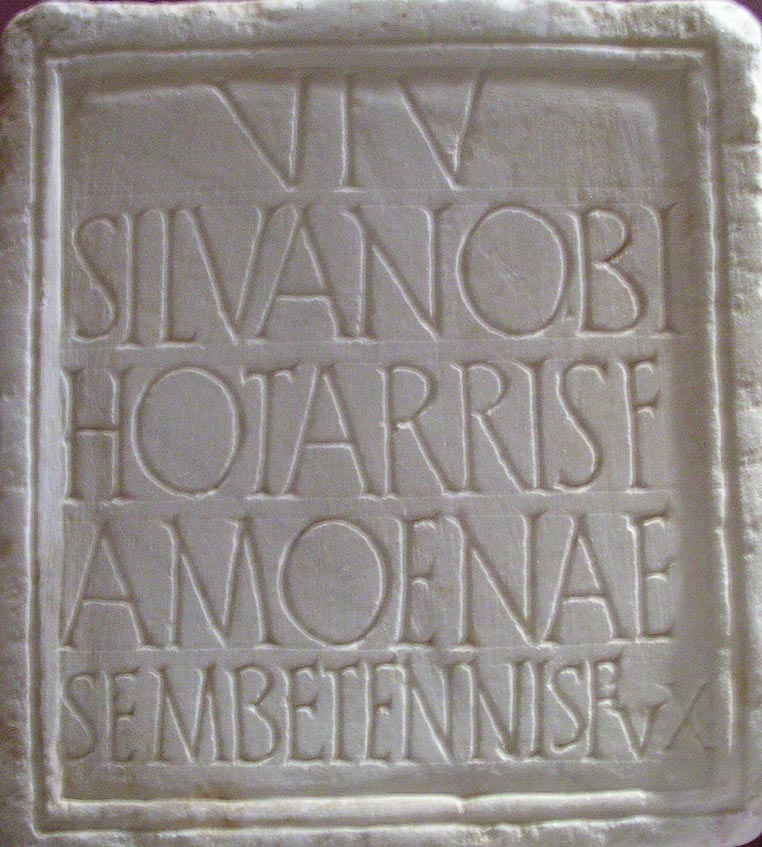

Inscripción de dicada al dios romano Silvano

Autel votif dédié à Silvain

Origine pyrénéenne indéterminée. Entré au Musée de Toulouse entre 1865 et 1888.

Marbre blanc. Début du IIe - IVe s.

Musée Saint-Raymond, musée des Antiques de Toulouse.

La mise en page et la gravure de l’inscription sont très maladroites : les lignes penchent vers la droite et la forme des lettres est très irrégulière.

DEO / SILVAN/O OMBE/CCO / V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito).

Au dieu Silvain, Ombecco s’est acquitté de son vœu de bon gré et avec une juste reconnaissance.

Le nom de Silvain, dieu fréquemment associé au travail de la pierre, est mentionné sur cinq autres inscriptions de la cité des Convènes, dont deux fois en contexte de carrière. Il apparaît également en association avec les Montagnes dans une dédicace et avec les Montagnes et Diane dans une dernière inscriptionEl Museo Arqueológico de Tarragona (MNAT) repasará la historia y la situación de los Pirineos durante la época romana a través de la exposición ‘L’altre Olimp. Els Pirineus a l’antiguitat’, que se podrá viistar entre el 29 de enero y el 17 de mayo. Seguir leyendo el artículo

La muestra está organizada a partir de la exposición ‘Marbres, hommes et dieux. Vestiges antiques des Pyrénées centrales’, que se exhibió en Toulouse el año pasado. En el caso de Tarragona, está ampliada y complementada con piezas de esta parte de los Pirineos y con la intención de hacer una reflexión sobre la importancia de estas montañas más allá de verlas como una frontera.

El objetivo es que se visualicen como un lugar de encuentro, de mestizaje étnico y cultural, como un trazado de unión y no como la separación de los mundos ibérico y galo, organizados de manera diversa.

Esculturas del Musée Saint- Raymond,Toulouse,France

La exposición se articula a través de un centenar de piezas a partir de siete ámbitos temáticos:

--

Soldado desconocido. Villa de Chiragan, Musée Saint-Raymond de Toulouse

seconde moitié du IIème siècle

inv. 30125

la romanización en los Pirineos, los recursos naturales y el control político, la sociedad y la economía a través de las aras votivas, la religión romana, el Olimpo de los Pirineos, los Santuarios de los Pirineos Centrales (historia y arqueología), de la reutilización al museo: la formación de las colecciones, y por último, un epílogo sobre un altar votivo del siglo XXI.

3. _ Noms de divinités.

130 Abellioni, Aulon, vallée de la Noue

131 à 134, variantes

135 Aereda, Siradan

136 Ageion, Montégut, vallée de la Nest

137 et 138, variantes (not. Aghoni deo Labusius, Asté en Bigorre

139 Aherbelste, Haut-Comminges

140 Alardosto, entre Estenos et Cierp

141 à 143, variantes (not. Alardossi, Haut-Comminges)

144 Andli, Bagnères-de-Luchon

145 Arardo, Ardiège

146 Armastoni, Valcabrère

147 Artehe, Saint-Pé-d’Ardet

148 et 149, variantes

150 Arpenino ou Arpenno, Comminges

151 Astoilunno, Saint-Béat

152 Averano, entre Fos et Canéjan

153 Baeserte, à Huos

154 Baicorixo, Huos

155 et 156, variantes

157 Barsae ou Barcae, Comminges

158 Bascei Andosso, Melles

159 Beisirissi, Cadéac, dans la vallée d’Aure

160 Bocco Haurausoni, vallée d’Aure

161 variante

162 Borienno, Izaour, vallée de Barousse

163 Carri, Gaud, vallée de la Pique, montagne de Gar

164 Dunzioni, Comminges

165 Edelati, Saint-Bertrand-de-Comminges

166 167 Elei, Eup

168 Erge ou Erce, Montsérié

169 à 185, variantes

186 Expercennio, Cathervielle près Luchon

187 Fago, Ladivert

188 à 190, variantes

191 Haloisso, Gazan près Saint-Lizier

192 Helioucmouni ou Heliougmoni, Martres Tolosanes

193 Herauscorritsehe, chapelle de la Madeleine à Tardets en Soule

194 Horolati, Comminges

195 Illixoni, Luchon

196 à 198, variantes (not. Lixoni)

199 Iluni, Haut-Comminges

200 et 201, variantes

202 Iscitto, Garin, vallée de Larboust

203 variante

204 Kagiri, Arguenos

205 Lahe, Merignac-las-Peyres, près Cazères

206 variante

207 Larrasoni, Saint-Couat-d’Aude près Carcassonne

208 Leherenno, Ardiège. De nombreuses inscriptions présentent le nom de ce dieu qui était assimilé à Mars (210 à 230, plus 231 avec forme altérée Laerena, Narbonne).

232 Lexi, Lez, vallée d’Aran

233 Nethoni, Comminges

234 Saurhausi ou Sornausi ? Comminges

235 Sexsarbori, Montespan près Saint-Martory

236 et 237, variantes

238 Sutugio, Saint-Plancard-sur-Save

239 Teotani, Saint-Bertrand-de-Comminges

240 Toli Andosso, Saint-Hélix Theux, vallée de la Baïse

241 Xuban, Arras, près d’Aspet »

(La terminaison en italique indique qu’il s’agit d’une forme déclinée)

A. Luchaire tente, après la mise en avant de ce catalogue, de démêler les différentes origines de ces noms : il trouve ça et là des racines qu’il juge tantôt gauloises, tantôt ibères et repère quelques noms qu’il trouve indubitablement aquitains. Le linguiste espagnol J. Gorrochategui a depuis repris les documents épigraphiques de cette zone afin de mettre en évidence l’origine effective de ces noms, au regard des données actuelles sur les langues pré-antiques.

-www.archeolandes.com/cms/index.php?page=aquit-

El estudio de la rica colección de aras votivas del Musée Saint-Raymond

--

Musée Saint-Raymond. Toulouse,France

y Musée des Antiques de Toulouse es el origen de esta exposición. Estos altares tallados en mármol contienen a menudo una inscripción que menciona el nombre de una divinidad y el de la persona que ha realizado la ofrenda. Eran muy frecuentes en los Pirineos centrales a causa de la proximidad de las canteras de mármol y permitían descubrir dioses y diosas venerados en esta región durante la época romana.

Mosaico romano con leyenda griega,

Musée Saint-Raymond. Toulouse,France

-

Miliarios romanos de la Via Aquitana,Toulouse

|

Toulouse

Le musée St Raymond - Les autels votifs. Page complémentaire : les feuilles votives

|

| Les autels présentés sur cette page appartiennent pour le plus grand nombre au musée St Raymond de Toulouse, toutefois certains proviennent d’autres musées et ont été exposés au musée St Raymond du 5 juillet 2008 au 1er mars 2009 dans l’exposition, très pédagogique *, “Marbres, Hommes et Dieux, Vestiges antiques des Pyrénées centrales” **. Les textes de cette page sont ceux du musée et de l’exposition. * Activités prévues pour les élèves, dossier pour les enseignants … http://www.saintraymond.toulouse.fr/ ** Tous les autels proviennent des Pyrénées centrales (carrières de marbre des Pyrénées) |

|

La fonction de l’autel votif

Cabeza de Venus_Afrodita Le principe du don et du contre-don entre le fidèle et la divinité : il servait à demander une faveur, à témoigner sa reconnaissance, à garantir la protection du dieu lors d’entreprises périlleuses… Le fidèle qui formulait un vœu scellait ainsi un pacte avec la divinité. Sa reconnaissance, une fois le vœu exaucé, s’exprimait par le sacrifice auquel il fallait associer la communauté. L’autel votif, symbole miniature et souvenir du sacrifice, installé dans le sanctuaire, rappelait ainsi, pour tous et pour longtemps, le nom du dieu bienfaiteur, celui du fidèle heureux et reconnaissant et, parfois, la raison d’être du pacte.

à laquelle l’autel est dédié, suivi du nom du dédicant (celui qui a commandé, payé, consacré l’autel) par les lettres V.S.L.M (votum solvit libens merito) : l e fidèle s’était acquitté de son vœu (votum solvit), de bon gré (libens) et avec une juste reconnaissance (merito : au dieu qui le méritait). Utilisée de façon systématique sur la plupart des autels votifs pyrénéens, cette abréviation était devenue une habitude dont le sens devait parfois n’être plus perçu. L’autel lui-même avait, avec le temps, changé de sens, i l était à lui seul, en raison de sa valeur marchande, l’offrande au dieu, sans qu’il y ait forcément sacrifice. De souvenir et de symbole du rite, il passait ainsi à objet du rituel. |

|

|

Autel votif dédié à Silvain

|

||

|

|

Dieux pyrénéens, dieux romains, dieux hybrides |

|

Autel votif dédié à Xuban

|

|

Autel votif dédié à la déesse Lahe Utilisé à l’envers comme bénitier (creusement sous la base) dans l’église de Castelnau-Picampeau jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Entré au Musée de Toulouse en 1797. Marbre blanc. Ier - IVe s.

|

* évoquent, sur les faces latérales, les instruments liés au sacrifice. Sur la face arrière, une couronne de feuilles de chêne rappelle les couronnes, guirlandes et fleurs qui pouvaient décorer les sanctuaires ou orner les victimes sacrifiées (bœufs, moutons, porcs…). * le vase sert à verser le liquide de la libation dans la patère pour le répandre sur l’autel |

|

|

|

Le remploi des autels votifs |

|

Autel votif décoré d'une roue et d'un svastika

|

|

Autel votif dédié à Jupiter Très Bon et Très Grand

|

|

|

| Jupiter Optimus Maximus, quelle identité ? Les dédicaces à lupiter Optimus Moximos, Jupiter Très bon et Très Grand, sont répandues dans le milieu rural comme dans le milieu urbain. Pourquoi celle divinité a-t-elle eu plus de succès dans les campagnes que les autres dieux romains ? Faut-il y voir le fruit d'une politique religieuse délibérée du pouvoir romain, analogue à celle du culte impérial ? Il peut tout aussi bien s'agir d'un phénomène naturel : les populations pyrénéennes rurales ont pu reconnaître dans les fonctions protectrices de Jupiter Très Bon et Très Grand celles de leurs divinités traditionnelles. Le Jupiter pyrénéen serait alors une divinité hybride, assimilée à différents génies locaux. |

| Des dieux anonymes Sur quelques autels figurent des divinités restées anonymes. Les attributs qui leur étaient associés ou le sanctuaire qui les accueillait devaient suffire à les identifier. La présence d'une lance, d'une bourse ou d'un serpent suffisent-t-elles à reconnaître un Mars armé d'une lance, un Mercure muni d'une bourse ou un dieu guérisseur accompagné d'un serpent ? Il peut tout aussi bien s'agir de la représentation de mythes locaux dont nous ignorons tout. |

|

Autel votif représentant un personnage féminin.

Le personnage, nu, tient dans la main droite un objet qui pourrait être un glaive ou une lance. |

|

|

Autel dédié aux Nymphes Augustes

|

|

|

Un sanctuaire est un lieu où l’on vénère un ou plusieurs dieux. On y effectue des sacrifices et on y dépose des offrandes et des autels votifs. Mais le fait de retrouver un autel quelque part ne veut pas forcément dire qu’il y avait un sanctuaire à cet endroit. Les autels votifs ont souvent été déplacés depuis l’Antiquité. |

|

Représentation d’une divinité ?

|

Autel décoré d’un buste du dieu Abellio L’association d’une inscription et d’une sculpture permettant d’identifier avec certitude le dieu représenté est exceptionnelle. |

|

Autel votif dédié à la Mère des Dieux

|

|

|

Autel dédié à Cybèle, mère des dieux.

|

|

|

La religion romaine Pour eux, ce qui est important ce n’est pas la vie après la mort mais le bien être dans la vie quotidienne et les relations avec les autres : les membres de sa famille, les habitants de sa cité, les personnes qui font le même métier…Les rites, c’est-à-dire des sacrifices d’animaux, des offrandes offertes aux dieux, se déroulent selon des règles strictes. de leur empire, soit parce qu’ils sont tolérants, soit parce qu’ils craignent leurs dieux. Romains notamment Jupiter, Mercure, Minerve et Hercule. La déesse Cybèle et son compagnon Attis, également introduits par les Romains, sont originaires d’une région lointaine : l’Asie mineure (la majeure partie de la Turquie actuelle). |

|

|

|

Autel votif antique portant une inscription fausse

Alexandre Du Mège collectionna plusieurs autels votifs et en fit transporter un grand nombre au musée de Toulouse. Cela ne se fit pas sans les protestations des populations pyrénéennes qui souhaitaient conserver leur patrimoine dans leurs communes.

|

Théodore Chrétin.

Archivado en: ACTUALIDAD, ARTÍCULOS, Arqueologia, Arte Antiguo, Costumbres, Exposiciones

Trackback Uri

.

-

.

.

Archivado en: ACTUALIDAD, ARTÍCULOS, Arte Antiguo

Trackback Uri

Últimos comentarios