En ambas etapas se da comienzo a la utilización preponderante de columnas de madera (troncos de ciprés) cuyos capiteles están constituidos por toros, figura zoomorfa que prevalecerá en casi todas las artes de esta etapa prehelénica,al igual que la figura de la doble hacha , o “labrys”, ligada al culto de la Diosa Madre, de la que deriva el término “laberinto”.-El término

labrys designa a un

hacha de doble filo, conocida entre los antiguos griegos con el nombre de

pelekys (

πέλεκυς)

[1] o

sagaris, y entre los romanos como

bipennis.La palabra y el símbolo se asocian mayormente a los registros históricos de la civilización minoica, que alcanzó su esplendor durante el

II milenio a. C. Han sido halladas varias

labrys que superan a un hombre en altura y que podrían haber sido utilizadas en los sacrificios, cuyas víctimas habrían sido toros. Según algunos descubrimientos arqueológicos realizados en

Creta,

Esta hacha de doble filo era utilizada específicamente por sacerdotisas minoicas para usos ceremoniales: de todos los símbolos religiosos de la civilización minoica, el hacha era el más sagrado, de modo que la posesión de una de esas hachas por parte de una mujer nos puede dar una idea de su importancia en la cultura minoica.

En Oriente Próximo y otras zonas de la región, las divinidades masculinas acabarán empuñando a menudo este tipo de hacha para convertirse en símbolos del trueno, mientras que en Creta nunca es empuñada por una divinidad masculina, sino sólo por divinidades femeninas y sus sacerdotisas.

El toro simboliza a Zeus, y en efecto la labrys se asocia a un símbolo arcaico de la divinidad del trueno: así, Zeus y otras divinidades se representan como dioses del trueno sosteniendo sus armas, y aparecen en muchos motivos de la mitología indoeuropea. Entre los ejemplos se encuentran el dios escandinavo Thor, que hace girar su martillo mjollnir para lanzar el trueno y el rayo sobre la tierra, o Indra, que utiliza el vajra, su arma favorita. De modo similar, Zeus lanza su keravnos para traer la tormenta, y la labrys o pelekys es el hacha de doble filo que éste emplea para invocarla.

--

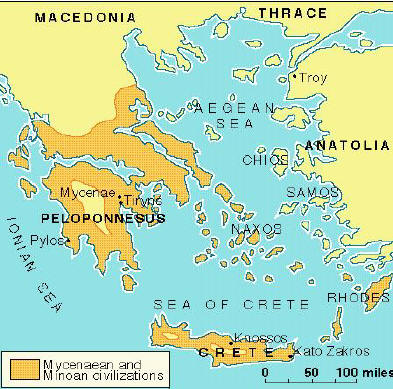

-En arquitectura se construyen los famosos “megarón” que serán las bases de los palacios y los futuros templos griegos. Las construcciones de Knosos o Cnosos (descubierta en el siglo XX y de la que se cree era la residencia del Rey Minos), Faistós, Malia y Hagia Triada son paradigmas de este tipo de edificio minoico, destruidos por un terremoto y prontamente reconstruidos. Poseen varias características comunes (ubicación en la cima de colinas, su orientación, la forma de división de ambientes, etc).-

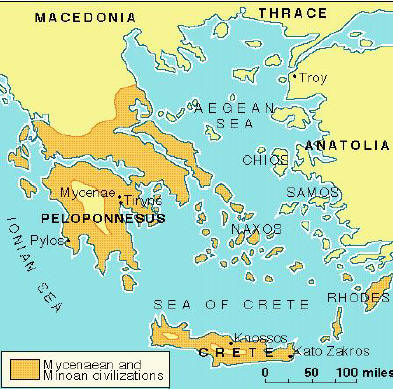

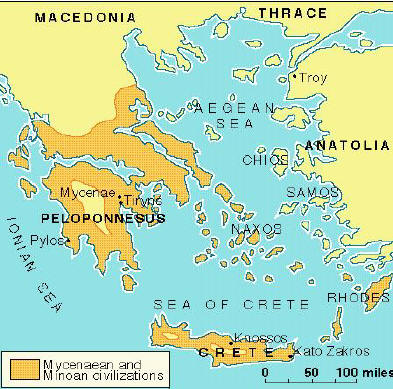

Hélade:Continente

Cícladas:Islas

Minoico:Creta

-

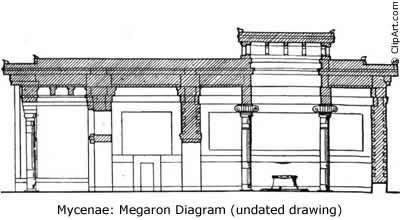

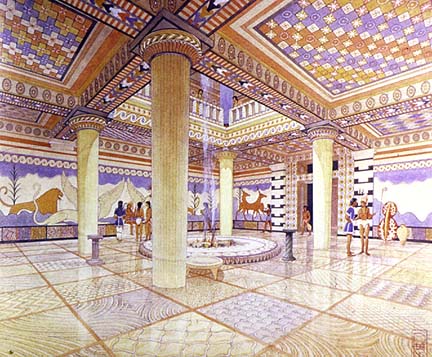

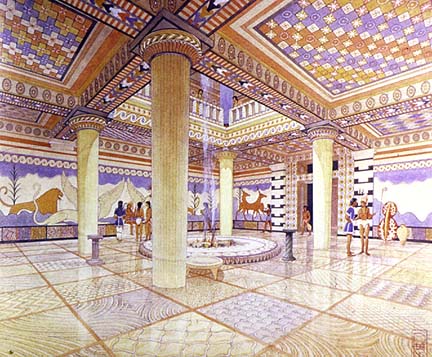

-El Heládico Reciente. La civilización Micénica o Aquea.—- -Megaron de Pilos,reconstrucción ideal

-Megaron de Pilos,reconstrucción ideal

Reconstrucción ideal del megarón de Pilos-

-

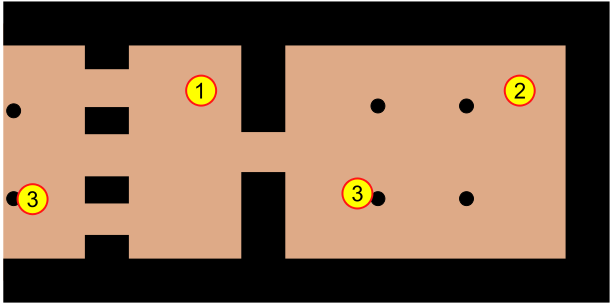

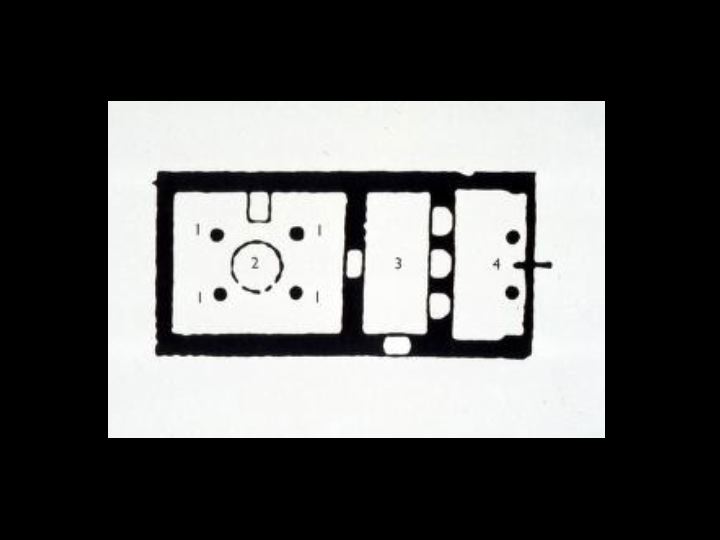

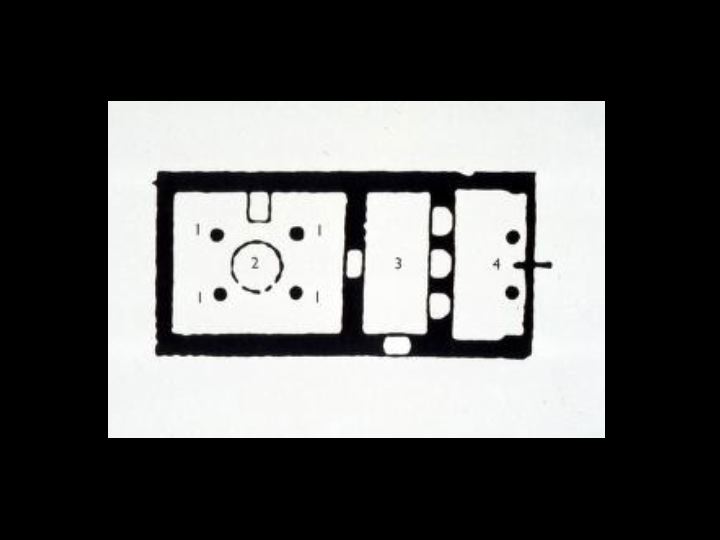

Megarón.Micenas:

-

-

El mégaron es el núcleo principal del palacioi MICÉNICO, UNA HABITACION principal con un hogar central y cuatro columnas alrededor,donde se reunían los hombres.Pero también había abundantes cuartos subsidiarios que son muy interesantes para comprender las actividades que allí se desarrollaban.

-

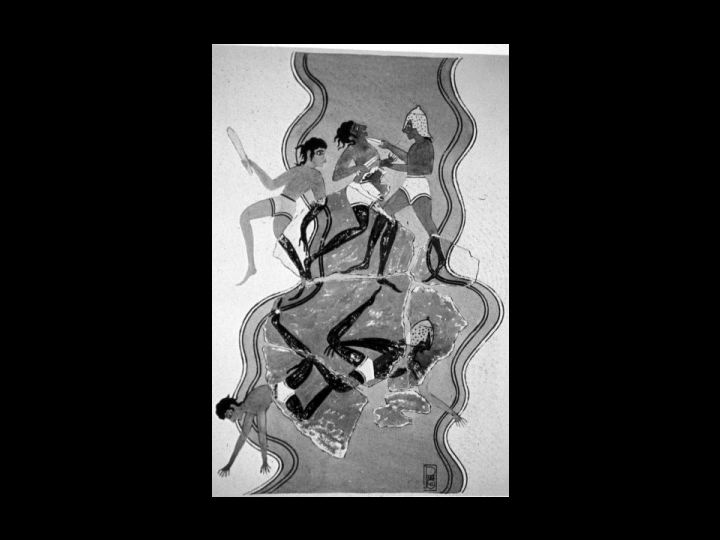

Debido a sus funciones de almacenamiento y de intercambio gran parte del palacio estaba destinada a finalidades comerciales, aunque sorprende la gran cantidad de habitaciones adornadas y decoradas con pinturas. Estos frescos, de indudable influencia cretense, muestran escenas de la vida diaria; damas sentadas en las ventanas contemplando lo que ocurre en el exterior, soldados ejercitándose, animales, elementos decorativos como escudos bilobulados, etc.

El moblaje de estos palacios debía ser muy simple, aunque poco es lo que ha sobrevivido ya sea al incendio o a la destrucción. Estaba, constituido por mesas, sillas, escabeles, lechos pequeños, perchas para colgar las ropas o algún cofre.

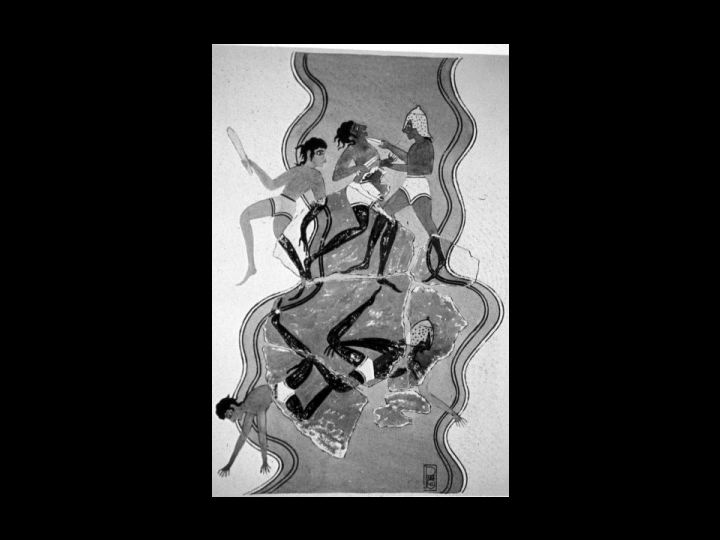

Como ya dijimos, lo más característico de estos palacios, en el aspecto artístico, es la pintura al fresco: es la expresión más ilustrativa de la cultura micénica y más llena de espíritu.

A pesar de ello no hay diferencias esenciales con respecto a la pintura cretense.

Se muestra allí la misma afición por la decoración abstracta y floral, las mismas procesiones, las mismas figuras estáticas, propias de los modelos cretenses.

Fresco del palacio de Néstor, en Pilos. 1300 a.C.

Abundan más los temas guerreros que en las pinturas cretenses y hay un movimiento mayor, con fuerza dramática, pero en lo relativo a las formas siguen siendo de inspiración cretense. Afirmaciones similares pueden hacerse respecto de la cerámica micénica.

En cuanto a la escultura, lo mismo que en Creta, está ausente lo monumental, con excepción de la Puerta de los Leones de Micenas. Hay un gusto por lo pequeño, la miniatura, tanto en los marfiles como en la terracota y las gemas talladas. Parece extraño que estas dos civilizaciones, tan bien dotadas, hayan pasado por alto el progreso de la escultura monumental en Egipto y Anatolia. En Grecia, la ausencia de una tradición escultórica de gran tamaño es particularmente extraña pues se extraía buena piedra de las canteras, la que sí era utilizada en una arquitectura monumental. La falta de modelos minoicos fue, probablemente, lo que demoró la aparición de una gran escultura. La ya mencionada Puerta de los Leones es una expresión tardía, cuando históricamente la cultura micénica estaba próxima a morir. Se trata de un altorrelieve tallado en el revestimiento del triangulo colocado sobre el dintel de la puerta de la ciudad. Son dos leones con el cuerpo de perfil y las cabezas (que han desaparecido) mirando hacia el frente. Ambos aparecen custodiando el pilar, elemento simbólico ya mencionado. Sin duda tenían un sentido religioso y alusivo, al mismo tiempo, a la doble autoridad, divina y política del rey. Están talladas con mucho realismo y su modelado es claro y limpio como si estuvieran talladas sobre marfil.

Copa de Néstor. 1600 a.C. Circulo A, Micenas

Donde sobresalieron sin duda los micénicos fue en el trabajo de orfebrería. Las piezas más hermosas se han reunido en el museo nacional de Atenas, donde podemos apreciar todo el esplendor de Micenas “rica en oro” según las palabras de Homero. Además de las famosas mascarillas encontradas por Schliemann en las tumbas del Círculo A, contamos con hermosos ritones de plata y copas como la que responde a la descripción que Homero nos trae de la copa de Néstor.

|

Dagas micénicas

|

Vaso de Vafio. Micenas

www.guerreroweb.com/…/ 001egeo10_18.htm

En Vafio se encontraron dos vasos de oro en forma de cubilete con un firme sentido de la composición, y una claridad, muy alejados de los principios estéticos cretenses. En ellos estamos tratando de descubrir las primeras manifestaciones del espíritu griego. Uno de ellos muestra un paisaje montañoso con escenas de la vida de toros salvajes: un toro ha quedado prisionero en una red, en tanto que otros dos embisten furiosos. En el otro vaso aparecen ya, en un paisaje llano, dos toros domesticados.

Merecen también especial mención las armas de lujo que enriquecen las tumbas de los príncipes aqueos.

Un sincretismo similar al que encontramos en el arte se nos muestra en la religión micénica. Tropezamos con enormes dificultades para conocerla con alguna precisión pues las tablillas en lineal B nos proporcionan muy pocos indicios, al menos por el momento. En cuanto al testimonio de Homero resulta sumamente peligroso pues hay en él numerosos agregados posteriores. Tampoco las manifestaciones artísticas nos proporcionan mayores datos y siempre están sujetas a interpretaciones diferentes. La abundancia de figuras divinas femeninas tanto en la cerámica y pintura como en la escultura puede inducirnos -de hecho ocurrió así durante mucho tiempo- a pensar que la religión cretense y la micénica eran idénticas. Gracias a los recientes trabajos de M. Parson Nilson y de Charles Picard se han podido establecer diferencias entre ellas.

La religión micénica es la síntesis de elementos nórdicos con elementos mediterráneos. Los indoeuropeos llevaron a Grecia su religion que adoraba divinidades uranias y pastoriles. Estas divinidades tropezaron con las que eran propias de las poblaciones agrarias mediterráneas, es decir, ctonicas y predominantemente femeninas. De la fusión de estas dos religiones diferentes surgió la religión micénica, con algunas otras influencias procedentes de Egipto y Oriente.

Este sincretismo explica por qué la religión griega posterior se aparta de otras religiones indoeuropeas, como la germana, la de Roma o de la India en las que sobreviven mejor los rasgos primitivos de las creencias indoeuropeas. Desde luego en la religión micénica los dioses tienen una importancia que equilibra o supera en algunos casos la de las diosas. Además hay en su panteón una organización jerárquica similar a la que encontramos en la sociedad humana.

Copa micénica.Atenas

En lo que se refiere al culto, las influencias cretenses-fueron mayores. Lo mismo que en Creta los lugares de culto están estrechamente vinculados a la vivienda humana y faltan también los templos. Abundan los ídolos, preferentemente femeninos, y también los símbolos sagrados.

En cuanto a las costumbres funerarias, éstas fueron variadas aunque, en. general, los muertos eran inhumados y no incinerados. Algunos de ellos, los antiguos dueños de estos palacios, designados con el nombre cretense de “heros” (posiblemente señor) recibirán un culto especial, como antepasados de las familias reinantes. Adquirirán así el carácter de potencias sobrenaturales, intermediarias entre los dioses y los hombres. Nace así, en el período micénico, el culto de los héroes, que continuará más allá de las invasiones doricas.

Relacionada con este culto hará su aparición la mitología heroica que atravesando la época, enriquecerá la literatura y el arte de la Grecia arcaica y clásica.

En cuanto a la organización social y política, el testimonio proporcionado por las tablillas en Lineal B viene a completar los datos bastante confusos brindados por Homero.

De acuerdo con esas tablillas comprobamos que la sociedad aquea estaba completamente jerarquizada. A la cabeza se encontraba el rey (Wanax en las tablillas; basileus en Homero). Estaba asistido por un funcionario llamado en las tablillas “lawagetas”, cuyas funciones no han podido establecerse con precisión. Tal vez se trataba de una especie de gran visir o un comandante en jefe de las tropas. Por debajo de ambos existía una larga serie de funcionarios cuyos nombres conocemos, pero no sus funciones. Algunos de ellos cumplirían tareas administrativas, y otros, militares. También figuran en las tablillas nombres de sacerdotes y sacerdotisas, de acuerdo con las importantes tareas que cumplían dentro de la sociedad.

Por debajo de esta capa privilegiada se encontraba el “damos” o pueblo, para el cual existía una sistemática división del trabajo. Había profesionales, burócratas, artesanos de todo tipo, campesinos, y en la última escala, los esclavos. Estos procedían de las expediciones de saqueo como, seguramente, fue la toma y destrucción de Troya.

Los trabajos realizados por Georges Dumézil sobre mitología comparada muestran que la sociedad divina de los indoeuropeos se basaba en una división tripartita y trifuncional que se trasladaba a la sociedad humana. A las tres clases sociales de sacerdotes, guerreros y campesinos, correspondían tres tipos divinos que encarnaban la soberanía, la fuerza y la fecundidad. De allí la existencia de tríadas tan frecuentes en los pueblos indocuropeos. Tomemos por ejemplo a los pueblos indoiranios: la soberanía está representada por Varuna y Mitra, la fuerza por Indra, y la fecundidad por los Nasatya. (Para ampliar esta teoría puede consultarse la obra de G. Dumézil: Los Dioses de los Indoeuropeos. La sociedad en castas de la India manifiesta con rigidez esta división tripartita: los brahmanes cumplen funciones de gobierno y sacerdotales; los chatrias son los guerreros y los vaisias son la casta productora.

También en la sociedad aquea podemos encontrar resabios de la organización trifuncional de los indoeuropeos: dos clases privilegiadas nobles (funcionarios y guerreros) y sacerdotes, las que dirigían la clase productora del damos.

Los fundamentos económicos de esta sociedad los encontramos en la agricultura, ganadería, industria y comercio. Todas estas actividades alcanzaron un gran desarrollo en la época del apogeo micénico. La abundancia de objetos de esta cultura, encontrados tanto en el Mediterráneo oriental como en el occidental, revelan la expansión comercial de un mundo pleno je vitalidad.

Sin embargo, la existencia de tan macizas fortificaciones construidas en torno a los palacios aqueos parece indicarnos que entre ellos no se disfrutaba de mucha paz y concordia. El peligro que amenazaba a estos grandes señores no procedía tanto del mar como del propio continente. Las guerras entre ellos deben haber sido frecuentes y su poderío ya estaría muy debilitado y decadente cuando irrumpieron los dorios. Sin duda, el canto del cisne de esta civilización fue la expedición conjunta llevada a cabo contra Troya, al otro lado del Egeo.

La historia de Troya es, arqueologicamente hablando, una de lo más complicadas del mundo. Esta ciudadela, situada sobre una cadena de promontorios a pocos kilómetros del mar Egeo y los Dardanelos, que dominaba y gobernaba una fértil llanura adyacente, carece de restos del neolítico. Luego, a partir del 3.200 a.C. aproximadamente el lugar fue ocupado de manera ininterrumpida hasta el 1.100 a.C. De allí en adelante y hasta el 720 a.C. no volvió a ser habitado.

Se ha tomado la costumbre de distinguir en Troya ocho niveles arqueológicos diferentes cuya cronología aproximada es la siguiente:

| Troya I 3.200 - 2.600 a.C. |

Troya IV 2.200 - 2.050 a.C. |

Troya VII a ’1.300 - 1.240 a.C. |

| Troya Il 2.600 - 2.300 a.C. |

Troya V 2.050 - 1.900 a.C |

Troya VII b 1.240 - 1.100 a.C. |

| Troya HI 2.300 - 2.200 a.C. |

Troya VI 1.900 - 1.300 a.C. |

Troya VIIII después del 720 a.C. |

Durante toda su larga fase de la Edad del Bronce Antigua, hasta quizá el 1.800 a.C., la arqueología troyana revela una notable continuidad cultural. No es que los tiempos fueran completamente pacíficos; hubo una serie de catástrofes periódicas que explican la existencia de cinco estratos superpuesto, pero a cada ruptura parece haber seguido una reconstrucción inmediata y no se muestran indicios de la aparición de elementos nuevos en la población. De todas estas Troyas, la da es la más rica y floreciente como lo demuestran los abundantes tesoros hallados por Schliemann, quien, equivocadamente, los atribuyó a Príamo.Luego, hacia el 1.800 a.C., surge con Troya VI una nueva civilización que aparece sin prevío aviso, como aconteció en todo el Egeo con similares innovaciones importantes. Este período muestra una técnica militar avanzada, con murallas complejas y arquitectura en general perfeccionada, pero carece de tesoros y de obras estéticamente importantes. No es una coincidencia que las ruinas de Troya VI estén llenas de huesos de caballos, pues fue el caballo lo que dio a los nuevos ocupantes una ventaja militar decisiva sobre sus predecesores. Las cantidades de cerámica miniana primero y luego de la micénica encontradas en Troya VI indican una íntima vinculación con Grecia, hasta el punto que muchos arqueologos han lanzado la hipótesis de que en aquel momento Troya estaba en manos griegas o al menos de una clase dirigente griega.

El más grande misterio que rodea a Troya es que los troyanos no parecen haber enterrado a sus muertos. No se ha descubierto más que un pequeño cementerio de umas funerarias a 500 m de la ciudadela, y que parece haber pertenecido a Troya V. En consecuencia, el largo tiempo de ocupación y de esplendor de Troya VI que dura 600 años implica seguramente más de un millón de muertos en ese lugar. ¿A donde han ido a parar sus restos? Es un misterio. En cualquier caso la ausencia de tumbas convierte a la reconstrucción de la historia troyana en algo particularmente difícil. Por lo demás, los troyanos no tenían escritura o, si escribían, lo hacían sobre materiales perecederos tales como la madera o el cuero. No nos ha quedado nada. La arquitectura de Troya VI es más cuidadosa y menos megalítica, que la de Micenas. Casi da una impresión de lujo. Los Aqueos construían de un modo utilitario, únicamente para defenderse; los soberanos de Troya eran más amantes de la apariencia.

Troya estaba aislada del mundo asiático con el cual no tenía buenas comunicaciones naturales. Particularmente los troyanos parecen haber ignorado y haber sido ignorados por los soberanos hititas. Salvo dos pequeños sellos cilíndricos, no se ha encontrado, en todos los trabajos efectuados en el nivel de Troya VI, ningún objeto de origen oriental. Todas las importaciones son micénicas y la mayor parte son objetos de lujo. Esto prueba la gran afinidad de cultura existente entre Troya y el mundo egeo.

Troya era un reino habitado por una población, si no griega, al menos fuertemente helenizada, que se dedicaba principalmente a la cría de caballos y de ganado menor. Esto le permitió desarrollar una floreciente industria textil a fin de intercambiar sus tejidos por los productos de lujo venidos del mundo micénico.

Troya VI fue destruida por una catástrofe tan grande que es más razonable atribuirla a un movimiento sísmico que a causas humanas.

Troya. VIIa representa la continuación directa de Troya VI, pero todo esplendor ha desaparecido. Esta ciudad disminuida es la que coincide con la última gran fase de Grecia que comienza hacia el 1.300 a.C.. La cerámica miniana persiste, pero esta sociedad arruinada no estaba en condiciones de importar la magnífica cerámica micénica, orgullo de los banquetes de Troya VI. La industria textil parece haberdesaparecido y ya no existen artículos para el intercambio. Este aspecto es de mucha importancia para comprender las causas que impulsaron a los aqueos a emprender la guerra contra Troya. Troya VIIA desapareció en una inmensa conflagración producida por la mano del hombre alrededor de 1240 o 1230. La fecha de su caída está en relación con todos los problemas que afectaron el final del mundo micénico. Es obvio que no pudo organizarse una invasión micénica de Troya después de 1.200 a.C., pues las propias potencias griegas estaban sufriendo ataques y siendo destruidas.

En cuanto a las razones que pudieron impulsar a los aqueos a esta guerra, dejando de lado a Homero y la tradición épica, parecen haber sido simplemente las de un saqueo a fondo de esta ciudad que, si bien ya no era tan poderosa como la Troya VI, guardaba sin duda suficientes recuerdos del pasado esplendor como para despertar la codicia de los señores aqueos. Esta es, sin embargo, una de las tantas conjeturas y posibilidades que han sido formuladas sin comprobación, hasta este momento.

El final de la Edad de Bronce

En los archivos hititas se conservan unos veinte textos en los que se hace referencia al reino de Akhkhiyawa. Desde que se descifró la escritura hitita se ha intentado reconocer en los pobladores de este reino a los aqueos, denominación que los poemas Homéricos aplican a los griegos que participaran en la guerra de Troya y, probablemente, el nombre con que se designaban a sí mismos en la época micénica.

La mayoría de los especialistas acepta hoy esta identificación, pero subsiste el problema de la ubicación de este reino. Algunos piensan

que estaba en el continente, pero todas las probabilidades están en contra de opinión. Puesto que tal reino de Akhkhiyawa estaba lo suficientemente cerca del reino hitita como para amenazarle en la última etapa de su historia, es casi seguro que se trata de un reino aqueo ubicado en Rodas. En todo caso, los datos hititas no nos informan sino que las gentes de este reino, fueran o no griegos micénicos, tomaron parte, en la segunda mitad del siglo XIH a.C., en las hostilidades y actos de piratería que se produjeron contra las fronteras del reino hitita. Este fue destruido entre 1.200 y 1.190 a.C. Aunque no tenemos testimonios acerca del pueblo que lo destruyo, parece cada vez más probable que su ruina está vinculada a las devastaciones provocadas en el Mediterráneo oriental por una coalición de pueblos, mencionada por dos veces en las fuentes egipcias, con la equívoca denominación de “Pueblos del Mar”. Al parecer se trataba de pueblos de la más variada procedencia que aún no han podido ser identificados, con excepcion de los filisteos.

Alrededor de esa fecha (1.200 a.C.) se produjo el abrupto final de la mayor parte de estas civilizaciones del bronce. Desde Tesalia en el norte hasta Laconia en el sur, hay al menos una docena de fortalezas arrasadas, entre ellas Yolco, Gla, Pfios, Micenas, etc.

Tanta destrucción es difícil imaginarla independientemente de los actos de piratería de los pueblos del mar y de los destructores del imperio hitita. También se registraron trastornos en regiones tan alejadas como Mesopotamia en el este e Italia en el oeste. Ello indica un amplio movimiento de pueblos no organizados en forma de una auténtica coalición, sino provocado por alguna causa que expulsara a aquellas gentes de algún lugar. Algunos piensan que el centro originario de estos movimientos estuvo en la región cárpato-danubiana de Europa. Otros prefieren creer que en el Asia Menor.

Por lo que se refiere a Grecia el ataque vino del norte, fuesen cuales fuesen sus orígenes remotos. Los intrusos penetraron con éxito y consiguieron destruir tanto las fortalezas del Peloponeso como la organizacion política que sostenían. Como el Peloponeso y Creta fueron en siglos posteriores la sede del dialecto dorico, muchos historiadores creen que estos invasores fueron “dorios”, una rama de la inmigración de lengua griega que se había asentado en la parte noroccidental de la penínstúa, permaneciendo allí tal vez durante mil años, al margen de la brillante civilización del bronce que se desarrolló en el resto de Grecia. Luego comenzaron a moverse lentamente hacia el sur y su desplazamiento fue quizá una consecuencia del movimiento de pueblos producido en los Balcanes. Cuando hacia el 1.200 a.C. se rompió el equilibrio de poder existente en el mundo griego, aprovecharon su oportunidad. En realidad, ellos no ocasionaron la caída del imperio micénico sino que se aprovecharon de las condiciones generales existentes en ese momento y que, de todos modos, lo hubieran hecho caer.

La tradicion ha conservado un recuerdo muy vivo de este amplio movimiento de pueblos en el mito del retorno de los Heráclidas. Se decía que, después de muerto Héracles, sus hijos tuvieron que huir del Peloponeso por causa de su primo, el cruel Euristeo.

Varias veces sus descendientes intentaron retomar al Peloponeso pero fracasaron. Finalmente, un siglo después de la muerte de Heracles, sus descendientes recuperaron su reino. La tradición consideraba a los Heráclidas como los jefes y conductores de unos invasores nórdicos, los dorios. La ruta que siguieron los dorios en su marcha hacia el Peloponeso ofrece muchas dudas. Al parecer unos penetraron en esta región atravesando el golfo de Corinto en Naupacta y se instalaron en la Élida,

Acaya y Laconia. Otros penetraron por tierra a través del istmo de Corinto y se instalaron sobre todo en Argos, Corinto y Megara.

La marejada dorica abarcaba casi toda Grecia. Solo algunas regiones escaparon indemnes; tal es el caso de Arcadia, en el centro del Peloponeso, y Atenas, que no sabemos si fue dejada a un lado por los invasores o si resistió su ataque logrando rechazarlo.

No hay duda que la Regada de los dorios coincidió, en Grecia, con múltiples trastornos. En consecuencia, los investigadores se inclinaron a ver en estos invasores el origen de tales trastornos y a atribuirles una se-

rie de cambios importantes.

Durante mucho tiempo se ha sostenido que los dorios introdujeron dos novedades de gran importancia: la metalurgia del hierro y la cerámica de estilo geométrico. De esa manera podía explicarse fácilmente su conquista del Peloponeso ya que sus armas de hierro eran muy superiores a las de bronce de los aqueos. Actualmente, sin embargo, no existe ninguna duda de que fue en Anatolia donde primero se conoció el trabajo del hierro, cuyo monopolio tuvieron los hititas durante mucho tiempo. Una vez producida la ruina del imperio hitita, hacia 1.200 a.C., el manejo del hierro, se extendió por Palestina y Creta y de allí, seguramente, pasó a Grecia continental.

Posiblemente y según la antiguas teorías, fue en Grecia donde los dorios se familiarizaron con el hierro.

Tampoco podemos atribuir a los dorios la introducción en Grecia del estilo geométrico. Este parece haber sido una derivación del arte micénico sobre el cual actuaron influencias orientales. Además, este estilo alcanzó sus más brillantes manifestaciones en Chipre y en Atenas, que no habían sido afectadas por la invasión de los dorios. En cuanto a la incineración de los cadáveres, tampoco parece haber sido una aportación exclusiva de los dorios ya que la civilización micénica había comenzado a utilizarla, aunque muy rara vez.

En el terreno de lo social encontramos algunas aportaciones de los posibles invasores, especialmente en lo que se refiere a la implantación de un sistema férreamente patriarcal según la tradición indoeuropeo. El ideal de esta sociedad es el caballeresco, que exalta las virtudes varoniles, la fuerza, el valor, la fidelidad. En todas las regiones donde se establecieron aplicaron su dura mano sobre las poblaciones sometidas, convirtiéndolas en esclavas. El caso más conocido es el de los ilotas de Esparta.

En el campo religioso hubo asimismo innovaciones pues allí también se puso de manifiesto la superioridad masculina. Es el momento en que dos divinidades masculinas, Zeus y Apolo, afirman su dominio por todas partes a expensas de las divinidades femeninas vinculadas a la tierra.

No debemos pues, sobreestimar las aportaciones de los dorios y atribuirles la destrucción de la brillante civilización del bronce griego.

Esta ya estaba en decadencia como resultado del complejo movimiento de pueblos y migraciones que durante los siglos XIII y XII a.C. habían afectado el Mediterráneo oriental. Su llegada sólo sirvió para acelerar el proceso.

Durante los dos o tres siglos siguientes se puede apreciar un vacío de poder en todo el Mediterráneo oriental. Fortalezas y palacios se derribaron sin ser reedificados y todo parece indicar que se produjo un descenso notable en el nivel de vida, así como grandes movimientos migratorios y una considerable reducción de la población, al mismo tiempo que se pierde la escritura (Lineal B).

Desaparecen los grandes imperios característicos de la Edad de Bronce, como el hitita y otros entran en recesión, como el Reino Nuevo egipcio, y el comercio se paraliza notablemente.

Sin embargo, en estos siglos oscuros se estaba gestando un nuevo tipo de sociedad y de cultura griega. Por esa razón, al calificar de oscuros los siglos que van de 1200 a.C. al 800 a.C. aproximadamente, debemos señalar que los que estamos a oscuras somos nosotros.

En medio de esa evidente pobreza material, que hace hablar a los arqueólogos de época submicénica, se estaba dando forma a un nuevo mundo.

Hands-On Ancient People, Volume 2 : Art Activities about Minoans, Mycenaeans, Trojans, Ancient Greeks, Etruscans, and Romans (2004) For kids ages 9-12.

The Archaeology of Greece: An Introduction, by William R. Biers (1996) This is NOT a children’s book, but Biers writes very clearly and has a lot of good pictures.

Greek Art and Archaeology (3rd Edition), by John G. Pedley (2002) This is also NOT a children’s book, but it has a lot of good information and is pretty readable. Plus, the author is really an expert in this field.

The Aegean Bronze Age (Cambridge World Archaeology) by Oliver Dickinson, Norman Yoffee (Editor) (1994)

Minoan and Mycenaean Art, by Reynold Higgins (2nd revised edition 1997) The standard book for college students-

-

|

|

—- —- |

-Megaron de Pilos,reconstrucción ideal

-Megaron de Pilos,reconstrucción ideal

—-

—-