|

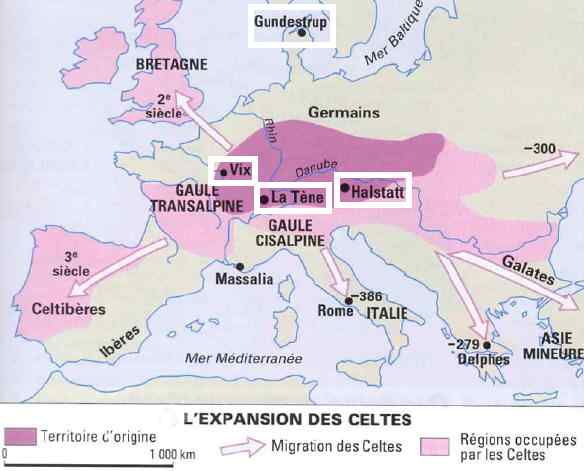

L’expansion maximale des Celtes se produit aux IVe et IIIe siècles avant notre ère. Vers 450 av JC, la Gaule est envahie à nouveau par des peuples venant de l’est et apportant des coutumes nouvelles, on peut parler ici de Celtes au sens propre du terme. Contrairement à ce que l’on avait pu penser, ces migrations ne prennent pas un caractère massif, les Celtes s’implantent par petits groupes et s’assimilent avec le peuplement d’origine. Ils sont attirés par les richesses agricoles et commerciales de l’Europe de l’Ouest, ils fuient leurs terres surpeuplées et un climat qui se dégrade (plus froid et plus humide). Les auteurs classiques parlent de ces Celtes comme de terribles barbares (féroces), montés torse nu (pour braver leurs ennemis) et casqués sur leurs petits chevaux, une longue épée à la main. Ils se répandent en Belgique, en Gaule, en Espagne et franchissent la Manche. Vers 390 av JC, les Gaulois de la tribu des Sénons (ou des Bituriges), commandés par Brennos, pénètrent en Italie du Nord et assiègent une ville étrusque : Clusium (Chiusi). Des ambassadeurs romains prennent parti contre les Celtes. Ces derniers lèvent le siège pour aller punir Rome de cette ingérence. Les deux armées se rencontrent à Allia, Brennos, fort de ses 60 000 hommes, inflige aux Romains (40 000 h) une cuisante défaite (-387). Les Gaulois pénètrent ensuite dans Rome qu’ils incendient, à l’exception du Capitole (épisode des oies du Capitole) qui résiste sept mois. Brennos accepte alors de quitter la ville en échange d’une rançon de mille livres d’or (épisode : “Malheur aux vaincus”).

Mais une partie de ces guerriers se fixe en Italie du Nord (la Gaule Cisalpine).

La vague celtique continue ses incursions; dans les régions danubiennes, les Illyriens sont écrasés. En 281 av JC, trois armées celtes pénètrent en Grèce, en Thrace et en Macédoine. Delphes est pillée en 279 av JC, mais l’hiver et la maladie obligent l’armée à se replier en Macédoine où leur chef (un autre Brennos) se suicide. Après avoir subi une défaite contre le Macédonien Antigone Gonatas, le reste de l’armée va s’installer en Asie Mineure et fonde la Galatie.

Le monde celtique n’a pas d’unité politique, mais on peut parler de civilisation celte : même langue, même mode de vie et de pensée, mêmes pratiques religieuses. Les chefs guerriers possèdent un cheval et une épée de fer plus solide et plus maniable que celle de bronze.

5. La Gaule à la veille de la conquête romaine

Au IIème siècle av JC, les tribus gauloises deviennent de véritables Etats indépendants, les “civitates” (les cités), avec leur gouvernement, leur administration et leurs institutions religieuses, les oppida sont à leur apogée. Ces cités sont elles-mêmes divisées en pagi ou “pays”.

La Gaule compte alors peut-être 10 à 15 millions d’habitants, on l’appelle parfois “chevelue*” car elle est encore couverte par de nombreuses forêts (ce qui est en grande partie faux car elle est déjà largement cultivée). La Gaule est divisée en quatre régions qui diffèrent par la langue, par les lois et les coutumes : l’Aquitaine, la Celtique, la Belgique et la Narbonnaise. Voir la carte.

* La “Gaule chevelue” : c’est César qui emploie cette expression (« Gallia comata ») dans son Commentaire sur la Guerre des Gaules pour désigner la Gaule non encore soumise à Rome, c’est-à-dire les Trois Gaules (l’Aquitaine, la Celtique, la Belgique). Certains pensent que le mot “chevelue” fait référence à la longueur des cheveux portés par les Gaulois (ce qui est aussi en grande partie inexact) ou au caractère non- civilisé de cette Gaule, d’après César.

La Narbonnaise : elle est conquise par les Romains (d’où son appellation : la Province, ce qui donnera le mot “Provence”) dès 121 av JC. Mais cette région avait déjà subi une forte influence grecque par la fondation de Phocée (Marseille) vers 600 av JC.

L’Aquitaine : les Celtes ont dû occuper cette région vers le VIème siècle av JC. A partir du IIème siècle av JC, les Ibériques s’y implantent également. Parmi la vingtaine de peuples on trouve les Convènes, les Ausques, les Tarbelles.

La Celtique : c’est la région la plus vaste, les peuples, souvent groupés en fédérations, sont puissants : les Bituriges (Avaricum = Bourges), les Carnutes occupent le centre supposé de la Gaule (Genabum = Orléans et Autricum = Chartres), les Parisii contrôlent les confluents de l’Oise et de la Seine (Lutèce = Paris), les Sénons (Agedincum = Sens) font une expédition à Rome avec leur chef Brennos , une partie des Lingons (Andematunum = Langres) s’installe dans la plaine du Pô, les Helvètes occupent la Suisse, les Eduens contrôlent une position stratégique, ce qui leur donne de la puissance (Cabilonum =Chalon-sur-Saône, Matisco =Mâcon, Bibracte = centre industriel implanté sur le mont Beuvray), les Arvernes ont créé une véritable confédération dans la Massif Central, leur dernier chef, Vercingétorix, défend avec succès sa capitale Gergovie contre les Romains. Les Celtes pénétent assez tardivement en Bretagne: les Vénètes s’enrichissent en allant faire le commerce de l’étain en Cornouailles.

La Belgique : elle s’étend jusqu’au Rhin, le fleuve servant de frontière entre Celtes et Germains. Les principaux peuples : les Véliocasses (Rotomagus = Rouen), les Ambiens (Samarobriva = Amiens), les Rèmes occupent la Champagne.

Malgré la diversité des peuples qui habitent la Gaule, il existe entre eux une véritable unité culturelle.

Les Gaulois sont de bons agriculteurs, ils cultivent le blé, l’orge et le millet, ils améliorent leurs terre par le chaulage et le fumier parfois mélangé à des cendres. Ils sont aussi de grands éleveurs, ils élèvent des porcs pour en consommer la viande (ils mangent très peu de sangliers). Ils savent conserver la viande en la salant ou la fumant et sont d’excellents charcutiers. Les Gaulois sont de gros mangeurs et de grands buveurs, ils boivent beaucoup de bière et sont grands amateurs de vin. La pêche fournit un complément de nourriture.

Les Gaulois sont aussi de très bon artisans, ils construisent des chars à quatre roues, inventent la moissonneuse, construisent des navires robustes. Ils sont également les inventeurs du tonneau, plus léger et plus pratique que les amphores, et du savon (en mélangeant de la graisse et de la soude).

6. A partir du IIème siècle avant JC : la domination romaine.

Les armées romaines s’emparent successivement du Picenum, de la Gaule Cisalpine et transalpine, de l’Espagne, de la Gaule, de la péninsule balkanique, de la Grande-Bretagne. Le seul témoin du vaste empire celtique reste l’Irlande qui ne sera pas soumise par les Romains. Les Celtes essuyèrent ensuite d’autres défaites infligées par les Germains. Après l’effondrement de l’Empire romain et sous la pression des populations germaniques, ils ne parvinrent à conserver leurs traditions culturelles que dans quelques zones périphériques de l’Europe tels, l’Irlande, le Pays de Galles, l’Ecosse, la Cornouaille et la Bretagne.

La théorie des Celtes autochtones de l’Europe de l’Ouest

(d’après Sciences et Avenir, avril 2002)

La théorie des migrations s’appuie sur les caractères communs de la langue et des croyances (travaux de G. Dumézil) de la famille “indo-européenne”. Mais certains chercheurs (ex : John Brough) ont remis en question les travaux de Dumézil en montrant que les valeurs originales des Indo-Européens se retrouvaient aussi dans la bible qui appartient au fonds sémitique. De plus, des données archéologiques dans les régions danubiennes remettent en question la thèse des migrations qui n’a laissé aucune trace. La théorie des migrations n’arrive pas à expliquer, non plus, la présence précoce, à l’ouest, de peuples celtiques : les Celtes d’Armorique et les Celtibères. Patrice Brun pense qu’il n’y a aucune rupture culturelle dans l’aire géographique des Celtes en Europe, les variations de rites funéraires (inhumation-incinération) ne témoignent pas de remplacement de populations, mais uniquement d’évolutions culturelles locales. En fait, les Celtes seraient apparus beaucoup plus tôt qu’on le pensait, vers 2500 av JC. Dans cette hypothèse, la culture des vases campaniformes, qui couvre toute l’Europe occidentale au IIIème millénaire av JC, pourrait être d’origine indo-européenne et s’inscrire dans la phase des Proto-Celtes. Ainsi la culture des mégalithes (Carnac, Stonehenge) aurait une origine celte et Obélix, du fait, deviendrait moins anachronique avec ses menhirs.

Colin Renfrew, de l’université de Cambridge, pense qu’il y avait bien un foyer indo-européen, mais il aurait été situé à l’est de la Turquie, à l’époque néolithique, au IXème millénaire av JC. Au contact du croissant fertile et de l’invention de l’agriculture, ce foyer se serait développé puis étendu lentement et progressivement. Vers 7000 av JC, ces peuples auraient atteint l’Europe en assimilant ou déplaçant vers l’ouest les peuples non-européens encore prédateurs. Dans cette hypothèse, l’extension des langues indo-européennes suivrait exactement celle de l’agriculture : 6000 av JC dans l’ouest méditerranéen, 5400 en Europe centrale, 3000 en Europe occidentale. Les langues celtiques se seraient donc développées en même temps, et au même endroit que la culture des vases campaniformes, ce qui rejoint la théorie de P. Brun. |