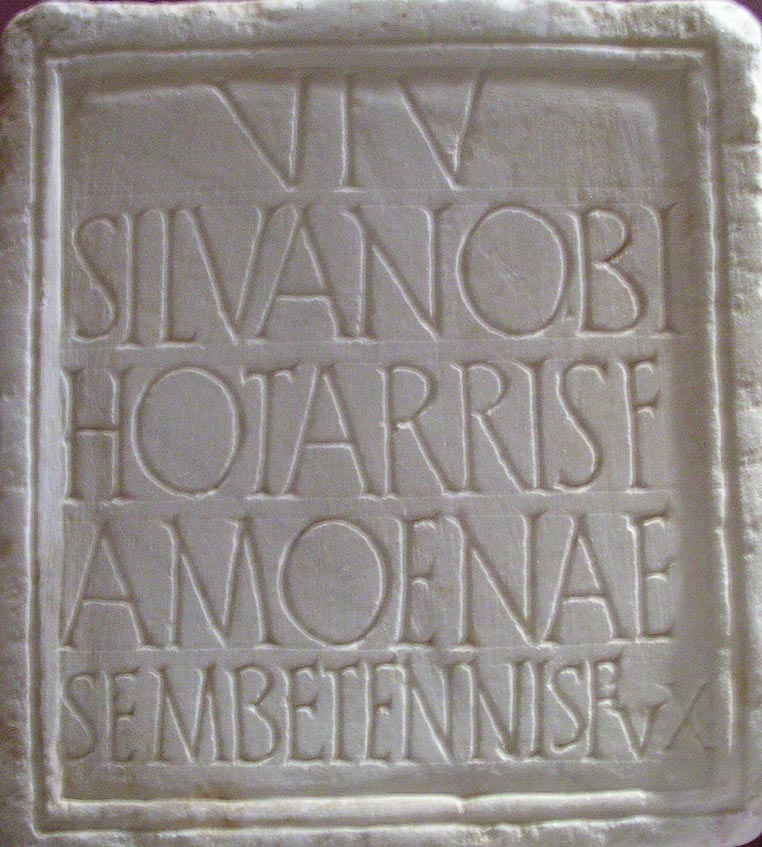

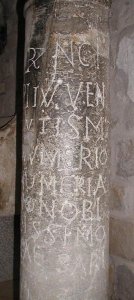

Inscripción de dicada al dios romano Silvano

Autel votif dédié à Silvain

Origine pyrénéenne indéterminée. Entré au Musée de Toulouse entre 1865 et 1888.

Marbre blanc. Début du IIe - IVe s.

Musée Saint-Raymond, musée des Antiques de Toulouse.

La mise en page et la gravure de l’inscription sont très maladroites : les lignes penchent vers la droite et la forme des lettres est très irrégulière.

DEO / SILVAN/O OMBE/CCO / V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito).

Au dieu Silvain, Ombecco s’est acquitté de son vœu de bon gré et avec une juste reconnaissance.

Le nom de Silvain, dieu fréquemment associé au travail de la pierre, est mentionné sur cinq autres inscriptions de la cité des Convènes, dont deux fois en contexte de carrière. Il apparaît également en association avec les Montagnes dans une dédicace et avec les Montagnes et Diane dans une dernière inscriptionEl Museo Arqueológico de Tarragona (MNAT) repasará la historia y la situación de los Pirineos durante la época romana a través de la exposición ‘L’altre Olimp. Els Pirineus a l’antiguitat’, que se podrá viistar entre el 29 de enero y el 17 de mayo. Seguir leyendo el artículo

La muestra está organizada a partir de la exposición ‘Marbres, hommes et dieux. Vestiges antiques des Pyrénées centrales’, que se exhibió en Toulouse el año pasado. En el caso de Tarragona, está ampliada y complementada con piezas de esta parte de los Pirineos y con la intención de hacer una reflexión sobre la importancia de estas montañas más allá de verlas como una frontera.

Musée Saint-Raymond. Toulouse,France

El objetivo es que se visualicen como un lugar de encuentro, de mestizaje étnico y cultural, como un trazado de unión y no como la separación de los mundos ibérico y galo, organizados de manera diversa.

Esculturas del Musée Saint- Raymond,Toulouse,France

La exposición se articula a través de un centenar de piezas a partir de siete ámbitos temáticos:

--

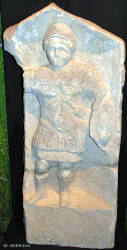

Soldado desconocido. Villa de Chiragan, Musée Saint-Raymond de Toulouse

seconde moitié du IIème siècle

inv. 30125

la romanización en los Pirineos, los recursos naturales y el control político, la sociedad y la economía a través de las aras votivas, la religión romana, el Olimpo de los Pirineos, los Santuarios de los Pirineos Centrales (historia y arqueología), de la reutilización al museo: la formación de las colecciones, y por último, un epílogo sobre un altar votivo del siglo XXI.

Esculapio/Asclepio , Chiragan, Musée Saint-Raymond de Toulouse

IIe ou IIIe siècle

inv. 30512

Localisation de quelques peuples aquitains connus au Ier siècle avant J.C.

3. _ Noms de divinités.

130 Abellioni, Aulon, vallée de la Noue

131 à 134, variantes

135 Aereda, Siradan

136 Ageion, Montégut, vallée de la Nest

137 et 138, variantes (not. Aghoni deo Labusius, Asté en Bigorre

139 Aherbelste, Haut-Comminges

140 Alardosto, entre Estenos et Cierp

141 à 143, variantes (not. Alardossi, Haut-Comminges)

144 Andli, Bagnères-de-Luchon

145 Arardo, Ardiège

146 Armastoni, Valcabrère

147 Artehe, Saint-Pé-d’Ardet

148 et 149, variantes

150 Arpenino ou Arpenno, Comminges

151 Astoilunno, Saint-Béat

152 Averano, entre Fos et Canéjan

153 Baeserte, à Huos

154 Baicorixo, Huos

155 et 156, variantes

157 Barsae ou Barcae, Comminges

158 Bascei Andosso, Melles

159 Beisirissi, Cadéac, dans la vallée d’Aure

160 Bocco Haurausoni, vallée d’Aure

161 variante

162 Borienno, Izaour, vallée de Barousse

163 Carri, Gaud, vallée de la Pique, montagne de Gar

164 Dunzioni, Comminges

165 Edelati, Saint-Bertrand-de-Comminges

166 167 Elei, Eup

168 Erge ou Erce, Montsérié

169 à 185, variantes

186 Expercennio, Cathervielle près Luchon

187 Fago, Ladivert

188 à 190, variantes

191 Haloisso, Gazan près Saint-Lizier

192 Helioucmouni ou Heliougmoni, Martres Tolosanes

193 Herauscorritsehe, chapelle de la Madeleine à Tardets en Soule

194 Horolati, Comminges

195 Illixoni, Luchon

196 à 198, variantes (not. Lixoni)

199 Iluni, Haut-Comminges

200 et 201, variantes

202 Iscitto, Garin, vallée de Larboust

203 variante

204 Kagiri, Arguenos

205 Lahe, Merignac-las-Peyres, près Cazères

206 variante

207 Larrasoni, Saint-Couat-d’Aude près Carcassonne

208 Leherenno, Ardiège. De nombreuses inscriptions présentent le nom de ce dieu qui était assimilé à Mars (210 à 230, plus 231 avec forme altérée Laerena, Narbonne).

232 Lexi, Lez, vallée d’Aran

233 Nethoni, Comminges

234 Saurhausi ou Sornausi ? Comminges

235 Sexsarbori, Montespan près Saint-Martory

236 et 237, variantes

238 Sutugio, Saint-Plancard-sur-Save

239 Teotani, Saint-Bertrand-de-Comminges

240 Toli Andosso, Saint-Hélix Theux, vallée de la Baïse

241 Xuban, Arras, près d’Aspet »

(La terminaison en italique indique qu’il s’agit d’une forme déclinée)

A. Luchaire tente, après la mise en avant de ce catalogue, de démêler les différentes origines de ces noms : il trouve ça et là des racines qu’il juge tantôt gauloises, tantôt ibères et repère quelques noms qu’il trouve indubitablement aquitains. Le linguiste espagnol J. Gorrochategui a depuis repris les documents épigraphiques de cette zone afin de mettre en évidence l’origine effective de ces noms, au regard des données actuelles sur les langues pré-antiques.

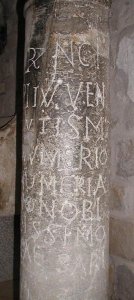

Epitaphe antique de Silvannus, fils de Bihotarris, et de son épouse Amoena, fille de Sembetenn. Découverte à Boussens (Haute-Garonne) et acquise par le Musée Saint-Raymond de Toulouse en 1818.

-www.archeolandes.com/cms/index.php?page=aquit-

El estudio de la rica colección de aras votivas del Musée Saint-Raymond

--

Musée Saint-Raymond. Toulouse,France

y Musée des Antiques de Toulouse es el origen de esta exposición. Estos altares tallados en mármol contienen a menudo una inscripción que menciona el nombre de una divinidad y el de la persona que ha realizado la ofrenda. Eran muy frecuentes en los Pirineos centrales a causa de la proximidad de las canteras de mármol y permitían descubrir dioses y diosas venerados en esta región durante la época romana.

Mosaico romano con leyenda griega,

Musée Saint-Raymond. Toulouse,France

-

Miliarios romanos de la Via Aquitana,Toulouse

Milliaires de Bellevue et de Villenouvelle.

(Musée Saint-Raymond)

. Milliaire I de Carcassonne

http://jfbradu.free.fr/celtes/toulouse/autels.php3

Les autels présentés sur cette page appartiennent pour le plus grand nombre au musée St Raymond de Toulouse, toutefois certains proviennent d’autres musées et ont été exposés au musée St Raymond du 5 juillet 2008 au 1er mars 2009 dans l’exposition, très pédagogique *, “Marbres, Hommes et Dieux, Vestiges antiques des Pyrénées centrales” **. Les textes de cette page sont ceux du musée et de l’exposition.

* Activités prévues pour les élèves, dossier pour les enseignants … http://www.saintraymond.toulouse.fr/

** Tous les autels proviennent des Pyrénées centrales (carrières de marbre des Pyrénées) |

|

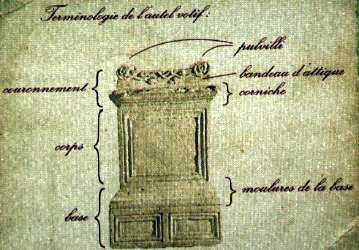

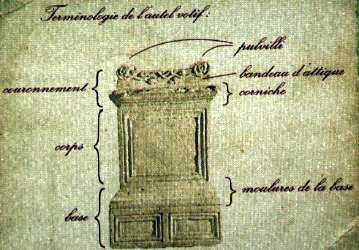

La fonction de l’autel votif

Le nom même d’autel votif indique le lien tissé entre cet objet et la formulation d’un vœu. Les Romains ont introduit dans les Pyrénées ce rituel qui consistait à déposer dans un sanctuaire un petit autel en pierre, symbole et souvenir d’un sacrifice accompli en remerciement d’un vœu exaucé.

Qu’est-ce qu’un autel ?

Dans le monde gréco-romain, l’autel est un monument en pierre, souvent décoré, au sommet duquel était aménagé un espace plan. Ce dernier était muni d’un foyer, sur lequel étaient brûlées les offrandes alimentaires ou effectuées les libations (rite qui consistait à répandre une offrande liquide), au bénéfice des dieux. La patère, sorte d’assiette, et le vase à col, muni d’une anse, servaient à ces offrandes solides et liquides.

Les offrandes aux divinités

L’offrande est un cadeau fait à un dieu pour lui demander une faveur ou le remercier de l’avoir réalisée. Ce pouvait être un objet fait spécialement pour ce don ou un objet de la vie quotidienne réutilisé (des bijoux, de la vaisselle, des monnaies ou également de la nourriture…). Les offrandes en bois, trop fragiles, n’ont pas été conservées et celles en métal ont souvent été refondues pour récupérer la matière première. Des feuilles en argent provenant d’un sanctuaire des Pyrénées ont été retrouvées dans le Rhin, en Allemagne. Volées à la fin de l’Antiquité par des pillards venus de Germanie, les archéologues les ont découvertes il y a 40 ans.

Cabeza de Venus_Afrodita

Le principe du don et du contre-don

Le sacrifice, modeste ou fastueux, établissait un dialogue

entre le fidèle et la divinité : il servait à demander une faveur, à

témoigner sa reconnaissance, à garantir la protection du dieu

lors d’entreprises périlleuses… Le fidèle qui formulait un vœu

scellait ainsi un pacte avec la divinité. Sa reconnaissance,

une fois le vœu exaucé, s’exprimait par le sacrifice auquel il

fallait associer la communauté. L’autel votif, symbole miniature

et souvenir du sacrifice, installé dans le sanctuaire, rappelait ainsi,

pour tous et pour longtemps, le nom du dieu bienfaiteur, celui du

fidèle heureux et reconnaissant et, parfois, la raison d’être du pacte.

Comment lire une inscription ?

L’inscription débute généralement par le nom de la divinité

à laquelle l’autel est dédié, suivi du nom du dédicant (celui qui a

commandé, payé, consacré l’autel)

VSLM

C’est ce qu’exprimait la formule stéréotypée, abrégée

par les lettres V.S.L.M (votum solvit libens merito) : l

e fidèle s’était acquitté de son vœu (votum solvit), de bon gré (libens) et avec une juste reconnaissance (merito : au dieu qui le méritait).

Utilisée de façon systématique sur la plupart des autels

votifs pyrénéens, cette abréviation était devenue une

habitude dont le sens devait parfois n’être plus perçu.

L’autel lui-même avait, avec le temps, changé de sens, i

l était à lui seul, en raison de sa valeur marchande,

l’offrande au dieu, sans qu’il y ait forcément sacrifice.

De souvenir et de symbole du rite, il passait ainsi à objet du rituel.

Une multitude de dieux

Au moins quarante-cinq noms de divinités pyrénéennes sont recensés. Certains n’apparaissent qu’une seule fois, comme Xuban ou Edelat. D’autres dieux sont connus par plusieurs dédicaces, mais leur existence n’est généralement attestée que dans une aire restreinte : ainsi Ageio, dans les vallons des Baronnies, Ilixo, à Bagnères-de-Luchon, ou Car, près de Saint-Béat. Le nombre et le caractère très local de ces divinités s’expliquent entre autres par le cloisonnement des vallées, occupées par diverses communautés sous la protection de dieux qu’elles ne partageaient pas forcément avec leurs voisins. Les fonctions et l’apparence de la plupart d’entre eux restent inconnues. Un seul autel associe nom et représentation d’une divinité pyrénéenne : l’autel d’Abellio de Garin. |

|

L’exploitation des carrières de marbre

Le marbre est une roche extraite des carrières par des ouvriers spécialisés : les marbriers. Les carrières des Pyrénées ont été exploitées dès l’époque romaine. Les blocs détachés étaient transportés sur les cours d’eau vers les villes de la région. Certains marbres des Pyrénées ont même été utilisés à Lyon, Venise ou Rome.

La fabrication d’un autel votif

La réalisation d’un autel votif se fait en plusieurs étapes. Le marbrier (marmorarius) commence par tailler un bloc rectangulaire, puis sculpte les décors. L’autel est ensuite poli et le texte de l’inscription est gravé sur sa face principale.

En savoir plus sur la fabrication des autels

|

|

|

|

Autel votif dédié à Silvain

Origine pyrénéenne indéterminée. Entré au Musée de Toulouse entre 1865 et 1888.

Marbre blanc. Début du IIe - IVe s.

Musée Saint-Raymond, musée des Antiques de Toulouse.

La mise en page et la gravure de l’inscription sont très maladroites : les lignes penchent vers la droite et la forme des lettres est très irrégulière.

DEO / SILVAN/O OMBE/CCO / V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito).

Au dieu Silvain, Ombecco s’est acquitté de son vœu de bon gré et avec une juste reconnaissance.

Le nom de Silvain, dieu fréquemment associé au travail de la pierre, est mentionné sur cinq autres inscriptions de la cité des Convènes, dont deux fois en contexte de carrière. Il apparaît également en association avec les Montagnes dans une dédicace et avec les Montagnes et Diane dans une dernière inscription.

|

|

|

Autel votif dédié à Hercule Toliandossus Invincible

Découvert en 1833 au lieu dit “La Grange” commune de Saint-Elix-Theux (Gers). sur le site d’une villa gallo-romaine. Il se trouvait en remploi dans les fondations d’un mur moderne. Brèche.

Ier - IVème s. Musée Saint-Raymond, musée des Antiques de Toulouse

L’inscription est soignée : un cadre mouluré délimite le champ épigraphique et les lettres sont régulières et alignées. La réalisation n’est cependant pas parfaite, le texte semble pencher globalement vers la droite et certaines lettres ont été inscrites sur le cadre par manque de place.

HERCVLI / TOLIANDOSSO / INVICTO / PR1MIGENIVS / SEMBI FlL(ius) / V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito).

A Hercule Toliandossus Invincible, Primigenius, fils de Sembus, s’est acquitté de son vœu de bon gré et avec une juste reconnaissance.

L’autel est offert à Hercule Invincible, divinité classique du panthéon romain. A ce nom a été ajouté le mot Toliandossus (ou Toli Andossus) qui devait désigner, dans la langue aquitaine, une qualité du dieu. |

|

|

|

Dieux pyrénéens, dieux romains, dieux hybrides

Certains dieux portent des noms qui ne se rencontrent que dans la région des Pyrénées comme Leheren. Leurs noms sont très souvent accolés à celui d’un dieu romain connu, par exemple Mars. Ainsi, un nouveau dieu apparaît : Mars Leheren, associant les croyances romaines et pyrénéennes.

Divinités pyrénéennes

Les habitants des Pyrénées ont continué à vénérer leurs dieux traditionnels après l’arrivée des Romains. Ils ont inscrit leurs noms sur des autels votifs et les ont parfois représentés. Cependant, les noms sont très rarement associés aux représentations. Ces divinités restent donc difficiles à reconnaître.

|

|

Autel votif dédié à Xuban

Découvert dans la commune d’Arbas au XIX° s. Marbre blanc à grains gris.

Début du IIe - IVe s. Musée Saint-Raymond, musée des Antiques de Toulouse

La mise en page de l’inscription est malhabile et la forme des lettres est assez irrégulière

XVBAN / DEO / ACAN / V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito).

Au dieu Xuban, Acan s’est acquitté de son vœu de bon gré et avec une juste reconnaissance.

La divinité Xuban, dont nous ignorons l’apparence et les attributions, n’est connue que par cette unique inscription. Elle est la seule divinité pyrénéenne dont le nom débute par la lettre X, transcription probable du son aquitain “tch”.

|

|

|

Autel votif dédié à la déesse Lahe

Utilisé à l’envers comme bénitier (creusement sous la base) dans l’église de Castelnau-Picampeau jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Entré au Musée de Toulouse en 1797. Marbre blanc. Ier - IVe s.

Musée Saint-Raymond, musée des Antiques de Toulouse .

LAHE / DEAE / CONSA/CRANI.

A la déesse Lahe, les membres de la congrégation.

Lahe est une déesse locale honorée ici par un groupe de personnes qui pratiquaient ensemble le culte de cette divinité.

Une patère* et un vase à libation

|

|

* évoquent, sur les faces latérales, les instruments liés au sacrifice. Sur la face arrière, une couronne de feuilles de chêne rappelle les couronnes, guirlandes et fleurs qui pouvaient décorer les sanctuaires ou orner les victimes sacrifiées (bœufs, moutons, porcs…).

* le vase sert à verser le liquide de la libation dans la patère pour le répandre sur l’autel |

|

Le remploi des autels votifs

Les vestiges de l’Antiquité n’ont pas tous été conservés, ils ont parfois été détruits. Certains autels votifs ont pu être réutilisés comme blocs de pierre dans des constructions, on parle alors de remplois. D’autres ont été préservés car les habitants pensaient qu’ils avaient une valeur sacrée.

La collecte des autels

Depuis plusieurs siècles, des collectionneurs les ont réunis, soit pour leur beauté, soit pour les étudier.

Les épigraphistes

Les chercheurs qui traduisent et étudient les inscriptions anciennes sont appelés épigraphistes. Certains sont de vrais savants, d’autres, moins sérieux, ont, au XIXe siècle, fabriqué de faux autels votifs ou de fausses inscriptions. (voir en bas de page)

Les textes des inscriptions latines comportent souvent des abréviations mais aussi des lettres gravées par erreur, des lettres disparues ou trop abîmées pour être lisibles. Les chercheurs utilisent donc des signes pour restituer la totalité de l’inscription :

ET / MONTIBVS : Changement de ligne dans le texte de l’inscription

V(otum) : Résolution d’une abréviation

[e] : Restitution de lettre disparue

{t} : Lettre gravée par erreur

—] ou [--- : Ligne manquante en début ou en fin d'inscription

Par ailleurs, les Romains ne distinguaient pas le V et le U, ni le I et le J |

|

Autel votif décoré d'une roue et d'un svastika

Provenance pyrénéenne indéterminée. Marbre blanc. Ier - IVe s.

Musée Saint-Raymond, musée des Antiques de Toulouse

Cet autel, très peu épais, est décoré de motifs géométriques. Un cercle, divisé en sections irrégulières par six rayons groupés deux à deux, est gravé sur le corps. Il constitue peut-être une roue. La base est ornée d'un svastika, symbole en forme de croix aux branches coudées. Ces représentations géométriques, qui se retrouvent également sur les monuments funéraires, sont probablement purement décoratives.

|

|

|

Autel votif dédié à Jupiter Très Bon et Très Grand

Découvert à Saint-Bertrand-de-Comminges ou Valcabrère.

Entré au Musée de Toulouse avant 1814. Marbre blanc. Milieu du Ier - milieu du IIe s.

Musée Saint-Raymond, musée des Antiques de Toulouse

I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / L(ucius) POMPEIVS / MASCLINVS / V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito).

À Jupiter Très Bon et Très Grand, Lucius Pompeius Masclinus s'est acquitté de son vœu de bon gré et avec une juste reconnaissance.

La valeur de l'autel (taille importante, décors, finition) illustre bien la richesse probable du commanditaire, un membre du clan des Pompeius. Le surnom Masclinus est une variante de Masculinus, ou une erreur de gravure.

|

|

|

Le vase pour la libation

Autel votif dédié à Jupiter Très Bon et Très Grand

Retiré en 1834 de l'église de Marignac (Haute-Garonne), où il était en remploi, pour être déposé au musée de Toulouse. Marbre blanc. Ier - IVe s.

Musée Saint-Raymond, musée des Antiques de Toulouse.

I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / PRO SALVTE ET / REDITV PETRONIAE / MAGNAE FORTV/NATVS ACT(or) ARAM / CVM HOSTIA FECIT / ITEM PRO SALVTE SV/A ET SVORV(m) OMNIVM / V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito).

À Jupiter Très Bon et Très Grand, pour la sauvegarde et le retour de Petronia Magna, Fortunatus, son régisseur, a fait faire cet autel et a immolé une victime. Il l'a fait aussi pour sa propre sauvegarde et pour celle de tous les siens. Il s'est acquitté de son vœu de bon gré et avec une juste reconnaissance.

Le début du texte indique que l'offrande de l'autel a été accompagnée d'un sacrifice et paraît décrire une cérémonie effectuée au moment du départ de Petronia Magna. Cependant, la formule finale vslm signifie que le vœu a été accompli. Il faut donc imaginer que l'offrande a bien été offerte au retour de Petronia Magna, pour célébrer celui-ci.

La bénéficiaire est une femme appartenant à une gens citoyenne. Régisseur de Petronia Magna. Fortunatus était peut être un esclave, mais le fait qu'il associe « les siens » à la dédicace petit tout aussi bien faire de lui un homme libre ayant une famille.

|

|

|

Jupiter Optimus Maximus, quelle identité ?

Les dédicaces à lupiter Optimus Moximos, Jupiter Très bon

et Très Grand, sont répandues dans le milieu rural comme

dans le milieu urbain. Pourquoi celle divinité a-t-elle eu plus

de succès dans les campagnes que les autres dieux romains ?

Faut-il y voir le fruit d'une politique religieuse délibérée du

pouvoir romain, analogue à celle du culte impérial ? Il peut

tout aussi bien s'agir d'un phénomène naturel : les populations

pyrénéennes rurales ont pu reconnaître dans les fonctions

protectrices de Jupiter Très Bon et Très Grand celles de

leurs divinités traditionnelles. Le Jupiter pyrénéen serait

alors une divinité hybride, assimilée à différents génies locaux. |

|

Autel votif au dieu au bâton Autel votif au dieu au bâton

Découvert dans la quartier Santaurailles, commune de Labroquère (Haute-Garonne). Entré au musée avant 1865.

Marbre blanc à grain gris. Ier - IVe s.

Le personnage représenté sur cet autel tient un bâton de la main droite et un attribut non identifié de la main gauche. Le style, très schématique (membres disproportionnés), ne laisse apparaître aucun détail. Le seul attribut identifiable, le bâton, ne permet pas de reconnaître ce dieu. |

Autel votif représentant un dieu à la hampe et à la bourse Autel votif représentant un dieu à la hampe et à la bourse

Découvert avant 1885 dans les fondations de l'ancienne église d'Arlos (Haute-Garonne).

Donné au musée Dobrée, à Nantes, par M. Gourdon, en 1942.

Marbre blanc à grain gris. IIe - IVe s.

Ce dieu tient à la main droite une longue hampe (de lance?) et de la gauche une bourse, attribut qui évoque Mercure (divinité de la prospérité). |

|

|

|

Des dieux anonymes

Sur quelques autels figurent des divinités restées anonymes.

Les attributs qui leur étaient associés ou le sanctuaire qui

les accueillait devaient suffire à les identifier. La présence

d'une lance, d'une bourse ou d'un serpent suffisent-t-elles

à reconnaître un Mars armé d'une lance, un Mercure muni d'une

bourse ou un dieu guérisseur accompagné d'un serpent ?

Il peut tout aussi bien s'agir de la représentation de mythes

locaux dont nous ignorons tout. |

Autel votif représentant un dieu. Autel votif représentant un dieu.

Découvert dans les fondations de l'ancienne église de Castillon-de-Larboust (Haute-Garonne), lors de sa destruction en 1869.

Musée Saint-Raymond, musée des Antiques de Toulouse.

Marbre blanc. Ier - IVe s.

Un personnage schématique est sculpté en bas-relief dans une arcature. Aucun élément ne permet d'identifier la divinité. |

Autel votif représentant un personnage féminin.

Découvert à Galié (Haute-Garonne).

Marbre blanc. Ier - IVe s.

Le personnage, nu, tient dans la main droite un objet qui pourrait être un glaive ou une lance.

|

|

|

|

|

Autel dédié aux Nymphes Augustes

Découvert en 1760 dans les thermes romains de Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne). Entré au Musée de Toulouse avant 1818. Marbre blanc. Fin du Ier - milieu du IIe s.

Musée Saint-Raymond, musée des Antiques de Toulouse

NYMPHIS / AVG(ustis) / VALERIA / HELLAS / V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito).

Aux Nymphes Augustes, Valeria Hellas s'est acquittée de son vœu de bon gré et avec une juste reconnaissance.

Les eaux thermales de Bagnères-de-Luchon étaient connues depuis l'Antiquité et vantées par Strabon. La grande quantité de dédicaces aux Nymphes découvertes dans les thermes antiques témoigne de la fréquentation importante du sanctuaire guérisseur. La dédicante, Valeria Hellas, appartenait, par filiation ou par affranchissement, à une gens Valeria qui avait obtenu la citoyenneté romaine. Le surnom, d'origine grecque, comme beaucoup de surnoms d'esclaves, suggère plutôt pour cette fidèle le statut d'affranchi que de fille de citoyen.

|

|

|

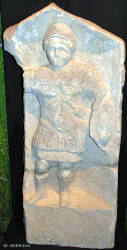

Stèle représentant Sutugius

Retirée en 1945 du mur occidental de la chapelle Saint-Jean-des-Vignes, à Saint-Plancard (Haute-Garonne). Marbre blanc. Début du IIe - IVe s.

Conservée dans la chapelle Saint-Jean-des-Vignes de Saint-Plancard

Un guerrier en pied est représenté dans une niche à sommet triangulaire. Il porte un casque, est vêtu d'une cuirasse à lambrequins et tient un bouclier circulaire et une épée à pommeau au côté gauche. C'est la représentation traditionnelle du Mars romain, auquel cette divinité locale est assimilée.

SVT/VGIO / D[eo] / [---]VS BVRVSI F(ilius) / [ex] VOTO PATRIS.

Au dieu Sutugius, [---]us, fils de Burusus, en accomplissement du vœu de son père.

L’inscription permet d’identifier la divinité représentée à Sutugius, dont le nom, une fois associé à Mars, apparaît sur trois autres inscriptions de Saint-Plancard. Un sanctuaire, dont quelques vestiges ont été mis au jour, lui était consacré à l’emplacement actuel de la chapelle.

|

|

|

|

Un sanctuaire est un lieu où l’on vénère un ou plusieurs dieux.

On y effectue des sacrifices et on y dépose des offrandes

et des autels votifs. Mais le fait de retrouver un autel

quelque part ne veut pas forcément dire qu’il y avait un

sanctuaire à cet endroit. Les autels votifs ont souvent été

déplacés depuis l’Antiquité.

|

|

Représentation d’une divinité ?

Retirée avant 1885 de l’église de Montmajou, commune de Cier-de-Luchon (Haute-Garonne), où elle était en remploi. Marbre blanc. Époque romaine.

Musée du Pays de Luchon

Un personnage androgyne en bas-relief, de style grossier, est sculpté sur la face antérieure de ce monument de forme pointue. Il tient un attribut non identifié dans la main droite.

|

|

|

|

Autel décoré d’un buste du dieu Abellio L’association d’une inscription et d’une sculpture permettant d’identifier avec certitude le dieu représenté est exceptionnelle. |

|

Autel votif dédié à la Mère des Dieux

Découvert avant 1814 dans la commune de Labroquère (Haute-Garonne), près de Saint-Bertrand-de-Comminges. Entré au Musée de Toulouse avant 1818.

Marbre blanc. Début du IIe - milieu du IIIe s.

Musée Saint-Raymond, musée des Antiques de Toulouse

MATRI DEVM / A(ulus) FLAVIVS / ATHENIO / EX VOTO / SABINAE SABINI (filiae) / VXSORIS.

À la Mère des dieux, Aulus Flavius Athenio, à la suite du vœu de son épouse Sabina, fille de Sabinus.

Cet autel constitue le seul témoignage épigraphique d’un culte oriental dans les Pyrénées centrales, celui de la Mère des dieux, la déesse Cybèle. Le culte de cette dernière, d’origine phrygienne (région d’Asie Mineure), a été introduit à Rome en 205 avant J.-C. Il s’est répandu dans le monde romain et, à partir du Ier siècle après J.-C., a été toléré le culte, violent, de son parèdre Attis.

Le fidèle, désigné par les tria nomina sans mention de la filiation ou de l’affranchissement, était soit un citoyen romain de plein droit, soit un affranchi de citoyen. Son surnom Athenio, d’étymologie grecque, et son offrande à une divinité orientale plaident pour la seconde solution. Son épouse, pérégrine de condition libre, portait le même surnom latin que son père, un des plus répandus.

|

|

|

Autel dédié à Cybèle, mère des dieux.

Découvert à Alet (Aude). Ancienne collection du chevalier Rivalz à Toulouse.

Haut-Empire romain.

Matri Deum / Cn(aeus) Pomp(eius) / Probus / curator tem /pli v(otum) s(olvit) l(ibens) M(erito).

” A la mère des dieux, Cnaeus Pompeius Probus, curateur du temple, en juste accomplissement d’un vœu spontané.”

|

|

|

La religion romaine

Les Romains croient en de nombreux dieux, ils sont polythéistes.

Pour eux, ce qui est important ce n’est pas la vie après la mort mais

le bien être dans la vie quotidienne et les relations avec les autres :

les membres de sa famille, les habitants de sa cité, les personnes qui

font le même métier…Les rites, c’est-à-dire des sacrifices d’animaux,

des offrandes offertes aux dieux, se déroulent selon des règles strictes.

Les Romains acceptent les croyances des différentes populations

de leur empire, soit parce qu’ils sont tolérants, soit parce qu’ils

craignent leurs dieux.

Divinités romaines et orientales

Certains dieux vénérés dans les Pyrénées ont été amenés par les

Romains notamment Jupiter, Mercure, Minerve et Hercule.

La déesse Cybèle et son compagnon Attis, également introduits

par les Romains, sont originaires d’une région lointaine :

l’Asie mineure (la majeure partie de la Turquie actuelle).

|

|

Autel en marbre

Toulouse. Découvert en 1862 à l’est du chœur de la cathédrale. Fin du Ier siècle avant J.-C. ou début du IIème siècle après J.-C.

Aux angles du dé surgissent des têtes. En tournant de la gauche vers la droite : un Silène, un Satyre, un vieillard barbu, un jeune homme. Les bouches ouvertes font songer à des masques de théâtre. Les guirlandes, à lemnisques flottants, sont alourdies d’épis et de fruits. |

|

|

|

|

Autel votif antique portant une inscription fausse

Appartenant à Alexandre Du Mège, cet autel est entré au Musée de Toulouse en 1863, suite à son décès.

Marbre blanc. Support datant de l’époque romaine. Inscription moderne.

Musée Saint-Raymond, musée des Antiques de Toulouse

D(iis) M(anibus) / CVSPIA AEGLA/LIS HOC SARCO/PHAG(um) APERIRI / N(on) LlC(et).

Aux dieux Mânes (de ?) Cuspia Aeglalis. Il est interdit d’ouvrir ce sarcophage.

L’aspect récent de la gravure (blanche), la forme et la situation des points de séparation à la base des lignes et surtout l’inadéquation entre le texte (une épitaphe que l’on attendrait plus sur un monument funéraire que sur un autel votif) et son support prouvent sans équivoque que cette inscription est un faux.

Le support en revanche est authentique. Des concrétions caractéristiques d’un enfouissement très prolongé s’observent sur son côté gauche et son coussin. La bonne conservation de cet autel votif, contrairement à de nombreux autres réutilisés après l’Antiquité, indique qu’il est resté enfoui jusqu’à une période récente.

Alexandre Du Mège collectionna plusieurs autels votifs et en fit transporter un grand nombre au musée de Toulouse. Cela ne se fit pas sans les protestations des populations pyrénéennes qui souhaitaient conserver leur patrimoine dans leurs communes.

Selon nous, il se pourrait que Du Mège, impliqué sans doute dans les faux de Nérac, aurait pu faire graver la stèle par son compère faussaire Maxime

|

|

Théodore Chrétin.